Biographie

5. Le repli sur Paris - Deuxième partie : de 1952 à 1972, les blessures de la gloire

1953, Textes sous une occupation

Ces textes admirables furent écrits sous l’occupation allemande de 1940 à 1944. La plupart ont paru, en édition à tirage restreint, sous cette occcupation. Ces textes sont très variés.

Le Rève des guerriers (1940)

Ce texte est ce qui reste du récit de l’accompagnement du 20 mai au 10 juin 40 par Montherlant des combattants de la 87ème division nord-africaine sur les routes de l’invasion. Il avait écrit un ouvrage beaucoup plus important sur cette période, mi-roman, mi-journal de route, mais considérant que cet ouvrage était trop cruel à l’égard de ses compatriotes, et afin d’éviter toute tentation de le publier, Montherlant en jeta à la Seine l’unique manuscrit, à l’exception d’une soixantaine de pages, “les plus anodines”, qui parurent en 1944, sous le titre Notes de la guerre sèche aux Editions littéraires de France.

|

|

|

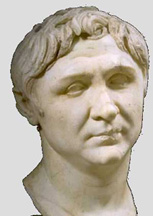

Montherlant |

D’abord une description de Avant ou Paris en septembre 1939.

Ensuite, Pendant ou Mai-juin 1940 sur la Somme et l’Oise, dont voici le début magnifique :

“Les Civils – La route était un corso carnavalesque de la mort. Les masques ? Ces fuyards que la peur, le désarroi, l’épuisement rendaient hideux et bouffons. Les chars ? Ces tanks et ces formations automobiles, camouflés de branchages qui rappelaient les guirlandes du carnaval ; ces camions avec des morts et des blessés, les blessés à découvert, les morts sous des bâches (on voyait leurs souliers), et des vivants assis au milieu comme des figurants de chars. Et jusqu’aux autos fleuries, je veux dire : chacune d’elles emportant à la vitre un petit brin du soleil levant. Des bouches à feu extraordinaires, semblables à des animaux préhistoriques mal classés, traînées par des ânes sauvages ou des chevaux aux pieds hirsutes, aux fesses empâtées de fumier : ahurissant cortège qui tenait de Goya et de Corvi. Un mouton - mascotte, hâlé par une ficelle, suivait avec peine, source d’apitoiements infinis : ô malheureuse victime de la guerre, forcée de marcher plus vite que son pas ! coulez, coulez, mes pleurs ! Et les petites autos basses des Anglais, si pareilles à celles de Luna-Park (…) se frayant passage à travers tout cela, s’amusaient ouvertement à faire des frôlettes, car pourquoi ne reprendrait-on pas du poil de la bête en s’amusant comme on peut, au cœur des cataclysmes ? Et – plus respectés que les généraux – des religieuses, leurs visages presque aussi blancs que leurs coiffes, des prêtres, des séminaristes hagards, dont les habits noirs brillaient au soleil comme du métal…” (Pléiade, Essais, p. 1386).

Et ensuite le chapitre Après, A l’étranger :

“Dans le train surchargé qui se traînait vers la paix, les civils étaient les plus nombreux. Mais il y avait aussi des hommes de guerre. On était le 10 juin, trois jours avant l’occupation de Paris. Les hommes de guerre plaisantaient, et les civils croyaient qu’on devait sourire à ces plaisanteries, parce que c’étaient des hommes de guerre qu les faisaient, des hommes avec des barbes taillées comme celles des Athéniens sur les fonds des coupes : ces sourires étaient ce qu’il faut, étaient une façon de témoigner sa sympathie aux barbus. Et on les faisait en jetant un regard à l’entour, pour inviter les autres civils à sourire eux aussi. Une femme s’obstinait à offrir sa place à un soldat debout, bien qu’il y eût une place libre à côté d’elle. En face de moi était assise une autre femme, modeste, avec sa petite fille. Plusieurs fois, elle avait tiré de son sac et regardé la photo d’un soldat, et chaque fois les larmes lui venaient. La nuit tombée, (…) des grues se mirent à chanter en chœur. Des civils qui les accompagnaient, gaillards au zénith de l’âge, reprenaient le refrain. Cette fois, ce fut l’homme de guerre qui sourit avec complaisance. D’autres chœurs retentirent du côté du couloir. Je me disais : “Si ce sont des soldats, passe encore. Ils sont censés avoir le droit d’être ivres : la récompense après le combat”. J’en avais tellement besoin d’en avoir le cœur net que je me levai pour aller voir ; et je vis des civils, des jeunes gens. Dans notre compartiment, les grues chantaient toujours. La femme qui avait pleuré les regardait avec égarement ; de temps en temps, ses mains se crispaient. Enfin, elle dit, mais presque à voix basse (pas d’histoires) : “Ah ! ce sont toujours les mêmes…” Elle dit cela en me regardant : elle attendait un mot de moi. Mais je ne dis rien, et l’homme de guerre ne dit rien lui non plus. Dans la ville où je débarquai, parmi les veuves à ongles rouges, les réformés pour calvitie, les lieutenants-médecins à permanente et les combattants sans combats, je crus que j’allais pouvoir manger. Mais tous les restaurants me rebutèrent.” (Pléiade, Essais, p. 1413).

Les Prisonniers et Famille, Patrie etc… (1940)

Ce sont deux essais qui contiennent le germe de Fils de personne. Un extrait :

“Le souci des miens – dont j’ignore ce qu’ils sont devenus depuis deux mois – me pompe, pompe en moi tout autre souci, comme une éponge pompe une flaque d’eau. On s’adapte à tout, à l’inconfort, à la chasteté, au risque quotidien, à vivre sans se déshabiller : j’ai appris cela. Mais non à cette sorte d’ignorance. Ah ! si on pouvait décider de n’aimer plus un être ! A l’instant je reprendrais ma force, et avec elle le pouvoir de servir mon pays.” (Pléiade, Essais, p. 1423).

L’assomption du Roi des Rois

Ce texte fut écrit en janvier 1942 et a paru en 1942 dans La Nouvelle Revue Française. Texte sur l’Iliade de l’Iran, le Châh Nâmeh, et l’épopée de Khosrau, roi de Perse, que Montherlant admire, car il s’agit d’un roi qui renonce !

“Je suis las de mon armée, de mon trône, de ma couronne ; je suis impatient de partir et j’ai fait mes bagages (…) C’est mon âme qui est épuisée et mon cœur qui est vide.”

La loterie nationale

Elle est citée dans un article vengeur écrit en 1942, paru en 1943, dans D’aujourd’hui et de toujours. Montherlant l’a toujours estimée comme le comble de la bêtise.

“En France, l’épithète “national” est employée quand la marchandise est mauvaise : elle la couvre. Elle vise à créer une sorte de devoir, puisqu’il nous faut rien moins que le sentiment du devoir pour nous faire adopter la camelote. (…) Ce que nous demandons à l’Etat, c’est d’ôter à sa loterie sa publicité et son auréole. Plus de littérature, plus de cérémonie, plus de jeunesse adorante. Que l’Etat cache sa loterie comme le chat cache sa crotte. Même cachée, ceux pour qui elle est faite la trouveront toujours. La crotte cachée du chat a elle aussi ses bousiers. Mais elle empestera moins.”

D’autres textes encore très beaux à lire sans aucun doute… sur Un tué de guerre allemand, sur Les Duces (hommes de pouvoir), une méditation sur la retraite, le couvent – “Comme les Hindous qui, vers l’âge de soixante ans, se retirent dans les forêts…” –, sur le Duc de Saint-Simon, qui fut un des spectres bien aimés de son adolescence – “Je lus le duc de bout en bout vers 1928, et il me transporta” –, sur La Charité :

“Quand l’obligé s’enfuit sans remercier, l’obligeant sourit, comme il sourit quand l’oiseau qu’il a nourri s’envole. Quand l’obligé insulte l’obligeant, l’obligeant s’irradie et chante : “Je vois arriver ce qui devait arriver. Je vois le monde obéir à ses lois. Je vois que tout est en ordre, et c’est pourquoi je chante”.” (Essais, p. 1326).

Trois textes sur le travail des enfants, inspirés à Montherlant par son activité à une œuvre d’assistance aux enfants français atteints par la guerre (voir supra, biographie, 1943 à 1945, “travail caritatif de Montherlant avec Mme Odette Michéli”) :

“Quand on bombarde Paris, une mère envoie son enfant de treize ans à la campagne, pour le mettre en sûreté. Mais s’il a quatorze ans et travaille, il ne viendra à l’esprit d’aucune mère de lui faire quitter Paris bombardé, parce que ce serait lui faire quitter son travail, et ce qu’il rapporte.” (Pléiade, Essais, p. 1540).

Le dernier texte écrit en 1944 a pour titre La Déesse Cypris, et resta inédit sous l’occupation :

“Je chante la Volupté, intacte au milieu de tout ce qui s’écroule ou s’écoule. Cypris jamais prise au dépourvu, ingénieuse, roublarde Cypris. Compagne, dit-on, de l’enfant au berceau. Compagne du vieillard presque dans la tombe.”

Montherlant revient sur ce qui fut essentiel dans sa vie, le plaisir charnel :

“Vivent les sens ! Eux ne trompent pas.” (Le Songe).

“Le plaisir, c’est toujours sur lui que j’ai mis la main dans les tourments, comme sur des papiers quand le vent s’élève. Que le reste s’envole ! Un réflexe incœrcible.” (Mors et Vita).

“Une heure seulement de sensualité charnelle éclatante suffit à contrebalancer un mois entier où chaque jour on se demandait : la vie, dans de telles conditions, vaut-elle d’être vécue ? Quand la somme des ennuis dépasse d’autant la somme des plaisirs, comment ne pas s’écrier : “Plutôt le néant ?” Mais vient cette heure d’obscénité merveilleuse, et c’est notre raison qui s’écrie : “Non ! non ! pas le néant ! la vie !” (La Déesse Cypris, Essais, p. 1573).

Montherlant commence à écrire le second Port-Royal, le premier ayant été abandonné. Fils de personne entre au répertoire de la Comédie-Française. 800ème représentation du Maître de Santiago.

1954, publication de l’histoire d’amour La Rose de sable

Montherlant a écrit dans les années trente un très gros roman de 800 pages intitulé La Rose de sable. Pour ne pas nuire à la France à cette époque, il décide de ne pas publier ce livre hostile aux colonies et sévère vis à vis des colons, surtout ceux d’ Algérie, face à la population musulmane, souvent maltraitée ou humiliée. Ce roman est donc resté longtemps dans ses tiroirs. Il décide d’en extraire en 1954 les pages décrivant les amours du lieutenant Auligny avec sa jeune maîtresse bédouine, Ram. Le roman dans son entier sera publié en 1969, nous l’étudierons à cette date.

Création de Port-Royal à la Comédie-Française. René Coty, Président de la République, assiste à la première. Montherlant est assis à côté de lui.

1954, Port-Royal

Cette pièce est pour moi le sommet de l’œuvre dramatique de Montherlant.

Pièce sans entracte, créée à la Comédie-Française le 8 décembre 1954, et jouée trois cents fois en deux ans dans cette même Comédie-Française. Elle fut un des plus grands succès au théâtre de Montherlant. Port-Royal sera joué en Belgique (1955, 1956, 1958), en province française (1955, 1956, 1957), à Alger (1956), en Suisse (1956), en Italie (1957), en Amérique latine (1959), au Portugal et en Espagne (1961).

|

|

|

Mère Angélique Arnauld. |

Résumé

“La scène se passe au Monastère de Port-Royal, à Paris, en août 1664. L’autorité entend faire signer aux religieuses de Port-Royal un formulaire qui condamne toutes les idées, soit les propositions de Jansénius, sur lesquelles ce monastère a été réformé. La pièce débute à l’instant où un visiteur incite les religieuses à se plier et à signer. Elle s’achève après que l’Archevêque de Paris, Hardouin de Péréfixe, venant d’essuyer un refus définitif de la part des religieuses, leur annonce les mesures qui seront prises contre elles.

La pièce montre essentiellement les mouvements d’âme de quelques religieuses, en particulier de sœur Angélique et de sœur Françoise. Montherlant écrira : “Un des sujets de cette pièce est le parcours que fait une âme conventuelle vers un certain évènement dont elle prévoit qu’il créera en elle une crise de doute religieux, et par ailleurs le renversement d’une autre âme conventuelle qui, sous l’effet du même évènement, passe d’un état à l’état opposé. La sœur Françoise est mise, à l’improviste, devant “la lumière”. La sœur Angélique s’achemine, d’un cours logique et prévu, vers “les portes des ténèbres.” (Perruchot, Montherlant, NRF, p. 134).

Les douze religieuse “jansénistes” qui refusent de se soumettre, considérées comme les plus rebelles, seront donc expulsées de leur couvent par Hardouin de Péréfixe, archevêque de Paris, et séquestrées dans des couvents hostiles à Port-Royal. La très jeune sœur Françoise, âme mystique qui jugeait Port-Royal trop attaché aux “affaires du temps” va prendre une défense très vive de sa communauté devant l’archevêque et sa suite. Elle ne cèdera pas. Par contre, la sœur Angélique de Saint Jean, âme du monastère, va se montrer triste, impressionnable, anxieuse devant ce qu’elle considère comme une montrueuse injustice qui est faite à Port-Royal. Elle commence à douter de sa foi.

L’avis de Julien Green :

“Port-Royal de Montherlant m’a paru dix fois plus beau à la scène qu’à la lecture. Pendant deux heures et demie, je suis resté sans bouger, écoutant chaque parole de cette pièce d’une austérité janséniste à souhait. L’art de l’auteur est d’avoir fait passer l’angoisse de ces âmes religieuses parmi les spectateurs qui sont pour la plupart fort étrangers aux problèmes de la grâce et à qui cela serait bien égal d’être privés de la communion, mais on n’écoute pas la Sœur Angélique de Saint Jean qu’on ne souffre avec elle. Sur le plan littéraire et sur le plan humain, nous avons donc une grande œuvre, d’une beauté qui paraît d’autant plus extraordinaire qu’elle vient à une époque de pauvreté insigne dans le domaine de la création. Elle établit solidement la gloire de l’auteur.” (Journal, 14 décembre 1954).

|

|

|

Marcel |

L’avis de Marcel Jouhandeau :

“Nulle part, Montherlant n’avait trouvé un climat qui fût le sien autant qu’ici. L’élévation des âmes, la noblesse du langage, la cruauté des circonstances, tout répond à ce que pouvait souhaiter son génie. De là son peu de souci du spectateur, auquel il ne permettra de souffler (pas un entracte) qu’après l’avoir de fond en comble remué, vanné, terrassé, rompu, exténué.” (in La Table Ronde, décembre 1954).

Montherlant écrivit un premier Port-Royal entre 1940 et 1942. En 1948, il le relut, n’en fut pas satisfait et le remit au tiroir. En 1953, il renonça à cette version, et écrivit alors un second Port-Royal inspiré d’un autre épisode, plus tardif, de l’histoire du monastère.

Avec Port-Royal, Montherlant traite avec passion les thèmes de la réforme et du sacrifice déjà développés avec Le Maître de Santiago, et La Ville dont le prince est un enfant. Dans toute son œuvre, on revient toujours à cette nostalgie : l’Ordre, la Chevalerie, le Collège, le Couvent, la Réforme. Port-Royal, couvent réformé par les principes jansénistes, fut persécuté et anéanti, comme fut persécuté et anéanti, au Collège Sainte-Croix, le jeune Montherlant de 16 ans qui voulait réformer les amitiés.

Avec Port-Royal, Montherlant a pensé écrire sa dernière pièce.

“Port-Royal a été conçue comme une pièce en un seul acte, à l’instar des tragédies grecques.”

Dans ce drame, se détache la figure de trois religieuses :

- Celle de la Sœur Angélique de Saint-Jean (Angélique Arnauld d’Andilly), nièce du “grand Arnauld”, sous-prieure du Monastère de Port-Royal, ancienne Maîtresse des novices. Elle a 39 ans. Elle est dans une grande douleur. Son caractère est celui d’une femme lucide, très intelligente, très sensible, aimante et contrôlant ses affections. Elle ne se fait plus guère d’illusions, elle s’accroche à sa Foi comme à une planche sur la mer démontée.Elle est découragée et pleine de doutes, suite aux persécutions dont est victime Port-Royal. Quand on l’écoute, on croit vraiment entendre un Montherlant au bord du désespoir. C’est un personnage qui annonce le Montherlant des dix dernières années, recru d’amertumes.

- Celle de la Sœur Marie-Françoise de l’Eucharistie, dite sœur Françoise, 22 ans, création de Montherlant. Elle est très jeune, fraîche et passionnée. Elle prendra fait et cause avec courage et énergie contre l’Archevêque quand il annonce l’expulsion des religieuses “rebelles”. Elle est un très beau personnage, plein de clarté, de force, et de jeunesse : “Pour vous viennent de s’ouvrir les portes du Jour…”, en contraste avec la Sœur Angélique qui va “franchir les Portes des Ténèbres, avec une horreur que vous ne pouvez pas savoir et qui doit n’être sue de personne.”

- Celle de la Mère Agnès, Abbesse, 71 ans, sœur du “grand Arnauld”, équilibrée, raisonnable, qui encourage et fortifie, qui garde le contrôle d’elle-même, car sa foi est forte. Elle est un personnage de sagesse dans la pièce. Comme les deux autres, elle ne cèdera pas aux menaces de l’Archevêque.

|

|

|

Innocent X, Pape de 1644 à 1655. |

Il faut savoir que le Jansénisme s’il est un mouvement de réforme religieux à l’intérieur du catholicisme, fut lié à l’histoire d’une famille, les Arnauld – 20 enfants dont 6 filles, toutes religieuses –, et Port-Royal.

Angélique Arnauld (1591-1661), qui avait été faite abbesse de Port-Royal à l’âge de onze ans, décida de revenir à l’application stricte de la règle en 1609. L’abbé de Saint-Cyran fut son confesseur dans les années vingt. Or celui-ci était l’ami de Cornelius Otto Jansen et son propagandiste. L’abbaye de Port-Royal devint donc le centre de rayonnement de ce mouvement austère qui adhérait à la doctrine de la prédestination : Dieu n’accorde sa grâce qu’à un petit nombre d’élus, abandonnant les autres à sa justice. Cette doctrine se rapprochait de celle des protestants. Jansen appuyait ses analyses sur les écrits de Saint Augustin, analyse qui fut publiée après la mort de Jansen, en 1640, sous le titre d’Augustinus.

En 1643 Antoine Arnauld expose le point de vue Janséniste dans son traité De la fréquente communion, où il soutient que le respect qu’on doit au sacrement de l’Eucharistie ainsi que l’esprit de renoncement imposent une certaine abstinence.

En 1649, en pleine Fronde, la Sorbonne condamne cinq propositions tirées de l’Augustinus, condamnation confirmée par le Pape en 1653. Les Jansénistes nièrent absolument que les propositions dites hérétiques se trouvaient dans l’Augustinus.

C’est alors que Blaise Pascal intervient, lui qui s’est reconverti après une Nuit de Feu (extase) en 1654, et il publie Les Provinciales où il ridiculise les Jésuites et leur casuistique : sous prétexte de s’attacher les princes, les jésuites justifieraient leurs pires excès.

C’est en 1656 que le Roi impose à tous les ecclésiastiques, la signature d’un formulaire où Jansénius et sa doctrine sont condamnés. L’affaire va encore durer 10 ans, et en 1664, l’Archevêque de Paris fera expulser les religieuses de Port-Royal de Paris. C’est le drame de Montherlant.

|

|

|

Alexandre VII, |

Certaines des religieuses se réfugieront à Port-Royal des champs. A la suite d’une nouvelle querelle doctrinale, Louis XIV excédé fera raser Port-Royal des champs en 1709, et poussera le Pape Clément XI à condamner le Jansénisme dans sa bulle Unigenitus en 1713. Mais à ce moment, le Jansénisme était devenu comme un parti politique qui s’opposait à la fois à l’absolutisme du Roi et à celui du Pape.

Citations

- “Pour moi, c’est mauvais signe quand les choses traînent. Cela veut dire que, de l’autre côté, on y réfléchit beaucoup.” (Sœur Louise)

- “Il devrait y avoir un monastère où l’on ne fît que prier pour les faiblesses des religieux et des prêtres.” (Sœur Hélène)

- “Nous ne redoutons pas la persécution, nous l’espérons et l’attendons. Et, selon la nature, on peut trembler sans être ébranlé, comme on peut souffrir sans être troublé. Quand il y a grand vent, l’arbre frémit dans tous ses feuillages, mais le tronc ne bronche pas.” (Sœur Angélique de Saint-Jean)

- “La religion n’a pas été établie pour bien chanter, mais pour bien mourir à soi-même.” (Sœur Angélique)

- “Pourtant, vous vous rappelez cette phrase que notre Mère Angélique disait si souvent : “Les hommes ? Qu’est-ce cela ? Ce sont des mouches”. Et elle faisait le geste de chasser des mouches.” (Sœur Françoise)

-

“Je ne suis bien qu’à l’Office, et le soir, quand j’ai tiré le rideau de mon lit : tombeau de la cellule, et tombeau du lit. Je voudrais être sœur converse pour ne plus m’occuper de rien dans ces fameuses affaires du temps, et pour que tout ce que je ferais, en ce pauvre état, s’effaçât à mesure que je le ferais. Etre comme un vaisseau perdu, auquel personne ne pense…” (Sœur Françoise)

Clément IX,

Pape de 1667 à 1669. - “Je ne suis faite que pour l’adoration. Quand je ne suis pas devant Dieu, je suis toujours dans une sorte d’étonnement…” (Sœur Françoise)

- “Nous avons retiré de nos autels les fleurs et les plissures de linge et tant de colifichets qui encombrent les autres monastères, mais ce n’est pas assez. Je voudrais être aveugle, et sourde, et muette, et ne plus sentir avec mes narines, et ne plus toucher avec mes doigts. (…) Quelquefois je regarde nos bâtiments, les arbres, les gazons, nos sœurs ou les femmes de charge qui vont et viennent, et j’ai les yeux ouverts et je me dis : “Rien de tout cela n’existe. Il n’existe au monde que Dieu et moi”.” (Sœur Françoise)

- “Dieu ne nous remplit qu’autant que nous sommes vides.” (Sœur Angélique)

- “Nous ne devons jamais croire que Dieu ait sur nous des desseins extraordinaires.” (Sœur Angélique)

Maintenant un texte assez étonnant, où on croirait entendre “en direct” Montherlant, par la bouche de la Sœur Angélique de Saint-Jean :

|

|

|

Archevêque Hardouin de Péréfixe, |

- “Vous savez bien, ma Mère, comme je redoute chaque année ce milieu de l’été, ces jours d’août où personne n’est plus là. On se sent si peu protégé, tellement à découvert… Je ne sais pourquoi nos amis ont cette rage de changer de place. Et soi, sans cesse à se dire qu’ils ne seront pas là au moment où l’on aura besoin d’eux. (…) Est-ce moi qui ai mis dans cette Maison un principe d’agitation et d’effroi ? Toujours nous cacher, et, ce qu’il faut qu’on cache, c’est la vertu et la vérité ; toujours être sur ses gardes pour les autres et pour soi ; toujours des faux noms, toujours l’écriture chiffrée, toujours ce qu’on a écrit dispersé au dehors chez les uns et chez les autres, et souvent on ne se rappelle même plus chez qui ; toujours ce qui vous environne menacé d’être saisi à l’improviste, mis sous scellés et perdu à jamais, après avoir été tripoté, trituré, pressuré, dénaturé ; toujours des hommes qui rôdent et qui épient, toujours à la merci de tous, et de gens haineux ou stupides, toujours se défendre, toujours des procès-verbaux, toujours des explications à donner sur des murs, sur des portes, sur des choses qui sont naïves et nettes, et qui en un instant deviennent criminelles ; toujours aller et venir entre ce qui est le plus grave, le plus délicat et le plus tendre en ce monde, et cette mécanique d’enquêtes, de perquisitions et de police. Si nous étions des coupables, ou seulement des imprudents, nous dirions : “Soit, je paie”. Mais étant ce que nous sommes ! Notre-Seigneur a dit que la vérité délivre. Hélas ! la vérité emprisonne. Et l’innocence emprisonne.” (Sœur Angélique)

|

|

|

Armoiries de |

Ce texte, si beau, si douloureux, nous permet de plonger dans la nature profondément anxieuse de Montherlant, à la fois génial et fragile, homme sous tension et désarmé, sur le qui-vive, vif, impatient et nerveux, sans illusion sur l’humanité, et sur ses propres faiblesses, et qui dut subir très jeune des affronts, des remontrances publiques, dès 1912, le renvoi du collège Sainte-Croix, plus tard les insultes et moqueries de journalistes et de confrères, qui le décrivaient comme un poltron, un hâbleur, une armure vide, un faux guerrier, un buste à pattes, un rhèteur – ce qui était complètement faux –, enfin, menacé plus gravement en 1945 par les épisodes de l’épuration, restés sans suite, ce qui l’obligea, pour préserver sa vérité et son œuvre, à mener une vie de “solitaire” comme ceux de Port-Royal, qui furent persécutés, jetés en prison (Saint-Cyran), chassés de leur couvent, et dont l’œuvre fut totalement anéantie, parce qu’elle gênait, parce qu’elle était trop haute, trop exigeante, un reproche vivant pour les tièdes, les mondains, les pharisiens et les jésuites au pouvoir.

Il y a un parallèle évident entre la situation de Montherlant à la fin du XXème siècle et au début du XXIème siècle, souvent détesté, haï, outragé, et pour beaucoup devenu inaccessible, incompréhensible, illisible, et le Port-Royal persécuté et détruit du XVIIème siècle. Ce sont les mêmes ennemis, les mêmes adorateurs du faux, du laid, du médiocre, et du vulgaire. Le Christ vomit les tièdes ! Port-Royal et Montherlant ne furent pas des tièdes !

- “Il ne faut donc pas s’étonner de voir, en ce siècle, qu’on accorde couramment les desseins les plus criminels avec le zèle du service de Dieu. Et cependant l’indifférence et la dureté de ces chrétiens qui nous oppriment restent pour moi quelque chose d’inconcevable. S’il arrivait que les deux plus grandes forces en ce monde, la puissance écclésiastique venue du plus haut, et la puissance séculière venue du plus haut, se refermassent comme des tenailles et écrasassent notre pauvre Maison, si cette conspiration de tout l’Enfer, de tous les démons de l’heure de midi, les uns en tuniques de prêtres, les autres en manteaux de rois, parvenait à ruiner cette Maison où l’on n’a cherché qu’à retrouver la foi, le sérieux et la ferveur du premier christianisme, est-ce que le ciel et la terre ne devraient point se dresser pour crier que cela est affreux ? Mais non, pas une feuille ne bougera.” (Sœur Angélique)

- “Pourquoi vous tourmenter ? Dans notre religion, tout est tellement simple. Vous êtes heureuse ? Vous en rendez grâces. Vous êtes malheureuse ? Vous en rendez grâces. Vous n’avez qu’à vous laisser mener, attendre les moments de Dieu, adorer tout ce qu’il vous envoie.” (Mère Agnès)

- “Bien des choses, ici, ne sont pas en ordre dans les âmes, seulement parce qu’on ne dort pas assez.” (Mère Agnès)

- “Qui donc sait ce que c’est que l’angoisse, et a jamais fait quoi que ce soit pour la calmer chez son prochain ?” (Sœur Angélique)

|

|

|

Répétition de Port-Royal à La Comédie-Française. |

- “En tout endroit où le christianisme est pris au sérieux un peu plus qu’ailleurs, on appelle jansénistes ceux qui le prennent ainsi, et on les traite en maudits et en pestiférés. C’est l’amour que nous portons à Dieu qui nous attire la haine du monde. Le monde nous hait comme il a haï Jésus-Christ.” (Sœur Françoise)

- “Les puissants veulent continuer d’exister, et au prix de n’importe quelles compromissions ; périssent leurs principes plutôt que leur puissance.” (Sœur Françoise)

- “Le christianisme a été une œuvre parfaite dès le principe, parce que divine. Nous n’entendons pas qu’on soit sans cesse à le retoucher. C’est l’hérésie qui innove toujours.” (Sœur Françoise)

- “Il ne faut à aucun prix qu’un être, par sa trahison, nous décourage d’avoir plus jamais confiance en d’autres êtres. Il aurait trop gagné, s’il avait tué en nous la confiance faite à notre prochain.” (Sœur Angélique)

- “Je veux dire que la nuit qui s’ouvre passera comme toutes les choses de ce monde. Et la vérité de Dieu demeurera éternellement, et délivrera tous ceux qui veulent n’être sauvés que par elle.” (Sœur Angélique)

Une petite anecdote pour finir :

“Les interprètes m’ont dit que plusieurs fois, à la Comédie-Française, quand le rideau tombe, ils ont vu des spectatrices faire le signe de la croix.” (Montherlant, La tragédie sans masque, Gallimard, p. 146).

De 1955 à 1957, Montherlant va écrire Le Préfet Spendius, livre dont le cadre est la Rome antique. Cet ouvrage sera détruit, Montherlant ne voulant pas ajouter aux attaques contre l’Eglise catholique.

1956, Brocéliande

Pièce en trois actes. Créée à la Comédie-Française le 24 octobre 1956.

Résumé

“L’existence médiocre d’un fonctionnaire de 59 ans, Persilès, est brusquement transformée par la révélation que lui fait un héraldiste, Bonnet de la Bonnetière : il descendrait de saint Louis. Persilès entre dans son nouveau personnage ; il se crée des devoir, des obligations. Il est sorti de moi un autre être, qui était aussi moi, mais qui était mon meilleur moi. Hélas ! il apprendra bientôt que cet honneur, qu’il croyait unique, des milliers d’autres Français peuvent comme lui le revendiquer. Dès lors, tout s’écroule. Il ne peut supporter de retomber dans sa médiocrité (Je suis, dit-il, comme Don Quichotte quand il a cessé d’être fou), et il se tue. (Henri Peruchot, Montherlant, NRF, p. 135).

“A l’annonce de cette généalogie illustre, Persilès, fonctionnaire modèle, est devenu héroïque dans ses pensées et téméraire dans ses actes. Pourquoi ce nom de Brocéliande ? Parce que la forêt (enchantée) de Brocéliande, c’est à la fois “les fourrés de l’héraldique et l’imaginaire dont tout homme a besoin pour vivre”. (Montherlant).

Pour Montherlant, Brocéliande est une tragédie de l’amour-propre. Le suicide est important dans cette pièce.

“Au cours des deux premiers actes, Persilès évoque cinq ou six fois sa mort, dont deux fois par suicide (…) Persilès est un héros tragique, et il meurt lui, pauvre cloporte, en héros (…) L’humble Persilès appartient au monde héroïque et tragique de tout mon théâtre, comme d’ailleurs, à un moindre degré, dans le roman, M. de Coantré (…) Tout au long de la pièce, Mme Persilès joue auprès de Persilès, le rôle que joue Marie auprès de Georges dans Fils de personne. A la fin, elle le tue, en lui retirant le support moral qui lui permettait de se hausser. Avec un flair impitoyable, un flair d’insecte meurtrier, cette femme qui hait l’âme tue l’âme de son mari, et lui, son âme tuée, se tuera dans son corps. Sa femme l’a tué deux fois.” (Montherlant, La tragédie sans masque, Gallimard, p. 175 à 180).

Citations

Acte I

- “Le bureau : le drame de se trouver en face des autres. La retraite : le drame de se trouver en face de soi.” (Persilès)

- “Votre drame, c’est de faire un drame de tout.” (Madame P)

- “Je trouve les êtres humains horribles, et je ne peux pas seulement les regarder.” (Persilès)

- “Ma vie durant, j’ai eu à regretter des choses que j’avais faites, jamais des choses que je n’avais pas faites. Et pourtant c’est ce que je n’ai pas fait qui me reproche et me fait honte sans cesse - Prévoir sans parer ; promettre sans tenir ; s’indigner sans intervenir ; commander sans ouvrir la bouche ; enfin, généralement parlant, toujours trembler et toujours se taire : voilà mon lot.” (Persilès)

- “A mon âge, il y a une façon de désarmer quelque peu sa déchéance : en ayant d’elle une conscience aiguë.” (Persilès)

- “Vous êtes toujours à la merci de la dernière personne qui vous parle.” (Madame P)

- “Vous vivez comme s’il allait vous arriver toujours des choses affreuses, et, ce qui caractérise votre vie, c’est qu’il n’y arrive jamais rien.” (Madame P)

- “Il y a dix ans que vous me parlez de suicide. Mais ceux qui en parlent tout le temps ne se suicident jamais.” (Madame P)

- “Votre imagination travaille et, comme d’habitude, travaille dans le sens de l’anxiété.” (Madame P)

- “Si je reste un an sans lire le journal, le dernier que j’ai lu il y a un an, et celui que je lis aujourd’hui, disent la même chose. J’en conclus qu’il ne s’est rien passé entre temps.” (Persilès)

- “Je ne comprends pas : vous êtes un mélancolique, et vous plaisantez toujours.” (Madame P)

- La Bonnetière : “Dans la généalogie, il y a un principe fondamental : c’est que la particule ne compte pour rien, que les blasons ne comptent pour rien, que l’orthographe des noms ne compte pour rien, et que les titres ne comptent pour rien”. Persilès : “Alors, qu’est-ce qu’il reste ?” La Bonnetière : “La poésie. La religion et la généalogie sont les deux formes actuellement subistantes de la poésie dans la société européenne.”

- “Vous espérez en moi, et je n’espère plus en moi. N’ayant le soutien ni de la méchanceté, ni de l’ambition, ni de l’âpreté à l’argent, sur quoi voulez-vous que je m’appuie ? Pourtant les hommes de soixante ans ont besoin plus que personne d’une passion. Une passion, et n’en détournez pas les yeux ! Le gouffre derrière : votre vie manquée. Le gouffre devant : votre décrépitude et votre mort. Ne détournez pas les yeux !” (Persilès)

- “Vous êtes bibliothécaire à l’Institut de Numismatique, je suis chef de bureau au Ministère des Ruines publiques : ce ne sont pas des situations où on roule carrosse.” (Persilès)

- “Les hommes qui portent des bagues à armes sont toujours des nobles douteux, pour ne pas dire des nobles de néant.” (Persilès)

Acte II

- “Je porte sur moi ce mal de la France, que personne que moi ne porte. Au milieu de ceux qui dorment et au milieu de ceux qui rient. Dormez, vous qui êtes faite pour dormir. Riez, vous qui êtes faite pour rire. Rire, moi, je ne le peux plus ; je ne le pourrai plus jamais. Et dormir… Le malheur de la France me réveille la nuit. Aimer son pays est un état qui ne se connaît que par la douleur.” (Persilès)

Acte III

- “Ce que l’aristocratie a d’exaspérant, c’est sa façon d’être aimable, simple, gentille, nigaude même, et polie – oh ! sa politesse ! – et puis, soudain, toc ! de vous faire sentir par quelque chose d’imperceptible que vous n’êtes que du pipi de chat. De sorte qu’elle est à la fois polie à vous faire vomir, et mal élevée à vous faire saigner. On ne sait pas si l’aristocratie est comme ça inconsciemment, ou si elle le fait exprès, parce qu’elle a envie qu’on lui coupe le cou. Mais le résultat est qu’on ne peut jamais être tout à fait franc du collier avec ces gens-là, si on n’est pas de leur monde, que dis-je ! si on n’est pas exactement du même palier que celui à qui on a affaire dans leur monde.” (Madame P)

- “Les gens voient toujours le ridicule où il n’est pas, et ne le voient pas où il est.” (Persilès)

- “C’est quand un homme ne se sent plus de devoirs qu’il est perdu.” (Persilès)

- “On est jeune tant qu’on vous appelle “mon vieux”. Du jour qu’on ne vous appelle plus “mon vieux”, tac, ça y est, on est vieux.” (Persilès)

|

|

|

Broceliande, 1956, Jean Debucourt, |

Cette pièce tient dans l’œuvre de Montherlant une place à part. Elle est drôle et grinçante. La description de Mr et Mme Persilès, braves gens mariés depuis trente ans, vivant dans leur confort petit bourgeois, lui âgé de 59 ans, chef de bureau au Ministère des Ruines publiques (!), bientôt retraité, se rendant compte que sa vie est manquée, et elle, épouse sans enfant, qui surveille sa femme de ménage Emilie et ne présente plus aucun intérêt pour son mari.

Ils sont endormis dans l’hébétude du mariage, et représentent pour Montherlant le comble du cauchemar avec cette cohabitation qui a usé leur vie. Ils sont “réveillés” brusquemment par un généalogiste qui leur annonce que Mr Persilès est un descendant de Saint Louis ! Tout change. Persilès sort de sa dépression, tient des discours au "ton royal" qui exaspère sa femme. Celle-ci a le sentiment de voir son mari se hisser dans un état où il n’a plus rien à partager avec elle. Apprenant par le généalogiste que saint Louis aurait quinze mille descendants, elle s’empresse d’annoncer cela à son époux, qui ne peut accepter d’être à nouveau replongé dans la masse anonyme. Il se suicide.

Satire de la Noblesse ou de ceux qui veulent y prétendre ? Il ne faut pas oublier que les parents de Montherlant, jusqu’à leur mort, ont porté le titre de “Comte et Comtesse”, alors qu’ils n’y avaient pas droit. Si du côté des Riancey, la mère de Montherlant, cette famille était certainement plus haute dans ses armes – les Comtes Camusat de Riancey, descendants du chef du parti légitimiste, pro Bourbon, sous le Second Empire –, les Montherlant qui portaient armoiries, et dont un ancêtre fut guillotiné sous la Révolution française pour avoir caché un émigré, étaient de petite noblesse, quoiqu’ayant possédé terres et château (le château de Montherlant, dans l’Oise, vendu au milieu du XIXème siècle). Rappellons le mot du père d’Henry de Montherlant qui disait :

“Je n’aurais jamais pu tomber amoureux d’une jeune fille dont le père n’était pas au moins vicomte.”

Dans Brocéliande, il est amusant de lire la tirade sur les comtes :

“Non ! non ! non ! (…) je ne suis pas comte. Au XIIIème siècle il y avait des comtes. Aujourd’hui il n’y en a pas ou si peu ; c’est un titre qui fait rire les gens informés ; et je ne vous cache pas que, quand je l’ai vu accolé à mon nom sur votre enveloppe, j’ai eu un frémissement. Un frémissement de bonne race.” (Le généalogiste Bonnet de la Bonnetière à Mme Persilès)

Pour rappel, Montherlant acceptait de se faire passer pour comte après la guerre 1914-1918, vu que sur l’Ossuaire de Douaumont dont il fût le Secrétaire général durant trois ou quatre ans, après 1918, une plaque est visible où on lit “Comte Henry de Montherlant”.

A l’opposé, il faut lire sa réponse, datée du 15 mai 1957, à une des premières lettres de Philippe de Saint Robert dont l’enveloppe était adressée au comte de Montherlant :

“Je n’ai nul droit à ce titre que vous me donnez, dont quelques ancêtres (au XVIIIe siècle), mon père et moi-même dans ma jeunesse, s’affublèrent fort misérablement.” (Philippe de Saint Robert, Montherlant ou La Relève du soir, éd. Les belles lettres, p. 126).

Ne pas oublier que le jeune Montherlant à 17 ans avait un surnom à l’Ecole Sainte Croix. On l’appellait “Le Marquis” ! On imitait ses tenues, ses nœuds de cravatte. Il était certainement, à l’époque, un jeune snob. Certains ont écrit que Montherlant pouvait tenir des conversations très savantes sur les familles nobles françaises, sur les Ducs, etc… J’ai énuméré dans la présente biographie, au chapitre Famille, les grandes familles nobles auxquelles l’écrivain était apparenté ! Donc être noble ne le laissait pas indifférent. Il a écrit dans ses Carnets :

“Etre noble, c’est y penser sans cesse et n’en parler jamais.”

En 1957, 300ème représentation de Port-Royal à la Comédie-Française

Publication des Carnets (1930-1944)

“Un des plus beaux livres du XXème siècle.” (Sipriot).

C’est un ouvrage capital pour la compréhension de Montherlant. Ces Carnets couvrent la période 1930-1944. Ce sont des notes, des extraits de journal, des réflexions, de toute nature et de toute longueur. Montherlant a écrit des Carnets depuis l’enfance. Ici, il s’agit de 18 Carnets. Les Carnets d’avant 1923 seraient, selon lui, trop “enfantins” pour ête publiés. Peut-être les a-t-il détruits ? Ceux des années 1925-1929 alimentèrent les trois volumes des Voyageurs traqués. Et les années 1939-1940-1941 passèrent entièrement dans L’Equinoxe de septembre, Le Solstice de juin, et Textes sous une Occupation.

Certains matériaux des Carnets furent utilisés par Montherlant dans ses romans ou dans son théâtre. On voit dans les Carnets, se déployer un Montherlant multiforme, observateur, tendre ou féroce, désabusé ou plein de vivacité, et souvent drôle. Chaque page intéresse. Rien n’est médiocre dans ses réflexions. Et la forme de ces notes courtes est si vive, si belle !

“Pas un seul jour on ne vivra autrement que gouverné par des imbécillités et des mœurs de sauvage.” (cité dans Sipriot).

Parfois Montherlant se contredit. Il en a conscience. Jamais il n’attaque quelqu’un en citant le nom. Il utilise des initiales qui ne permettent pas de découvrir qui est la cible. On est très loin du Mauriac féroce qui épingle nommément ses victimes. Voici ce que pense d’ailleurs François Mauriac de ces Carnets :

“Pour en revenir aux Carnets de M. de Montherlant, je me doutais bien de ce que j’y trouverais, en mettant tout au pire, à quoi aucun critique ne faisait allusion (ils s’en moquent bien !). Ce que j’y ai trouvé en effet : un style qui, s’il est “l’homme même”, nous place d’emblée au centre du problème que nous posent cette œuvre et cette vie. Car une contradiction apparaît au premier regard entre le personnage, qui occupe le devant de la scène littéraire depuis trente-cinq ans, et cette écriture jaillie à travers trois siècles, de la profonde nappe classique, sans qu’il y ait jamais pastiche, l’écriture la plus aisée, la plus négligée, la plus libre, aux antipodes d’un style étudié et concerté, comme ceux de Gide ou de Valéry, ou d’un instrument approprié à un usage très singulier, comme est le style de Proust… (…) Dans ses Carnets, Montherlant devient le témoin à charge le plus insinuant, le plus venimeux (ceci par exemple : “Le secret que gardent sur nous des êtres nous maintient à la surface d’un abîme. Nous vivons à la merci des silences”.” (Mauriac, Le Figaro littéraire, 13 avril 1957).

Montherlant insiste pour lire ces Carnets comme des notes en marge d’une œuvre.

Extraits

-

“La sympathie que j’éprouve pour des gens qui me veulent du mal, et un mal impitoyable, est sans doute un des sentiments les plus étranges qu’un homme puisse trouver en soi.” (Pléiade, Essais, p. 1044)

Montherlant en 1954

(Photo France-Illustration). - “Nul n’a appris de moi le tir, qui n’ait fini par faire de moi sa cible.” (id, p.1045)

- “Je suis par la naissance du parti du passé. Cela m’a valu des insultes. “Nous nous passerons donc de vous”. “Eh ! Madame, quatre ans et demi hors de France, sans publier, vivant incognito, n’est-ce pas suffisant pour montrer que ce qu’on désire, c’est que les autres se passent de vous autant que vous vous passez d’eux ? Il est évident que la vulgarité est aujourd’hui d’être “moderne”, à la page, de se tenir au courant, de flairer l’avenir. Mais la vulgarité peut se trouver être la vérité. Or, je cherche au nom de quoi on condamnerait ceux qui sont hors de leur époque. Qu’y a t’il dans l’avenir de supérieur au passé ?” (id, p. 1095)

- “Toutes celles qui pleurent à cause de moi. Il y en a présentement quatre que je sais qui pleurent à cause de moi ; c’est un vrai château d’eau. Et moi qui pleure pour la seule qui ne pleure pas. Et, enfin où cela devient casse-tête, c’est que le fait qu’elle ne pleure pas ne prouve rien contre la force de son sentiment, de même que le fait que je pleure ne prouve rien en faveur du mien.” (id, Essais, p. 1135)

- “La femme derrière l’homme sur une motocyclette, agrippée à sa taille, comme ce crapaud collé sur le dos d’un poisson et l’enserrant – pour forniquer avec lui –, et qui peu à peu l’avait étouffé.” (id p. 1185)

- “La haine de la femme qui fait la soupe contre la femme qui fait l’amour.” (id, p. 1291)

- “Qui a pitié des autres a pitié de soi.” (id, p. 1338)

- “Démon de midi. Mais, pour moi ça été midi toute ma vie.” (id. p. 1226)

- “La vie devient une chose délicieuse, aussitôt qu’on décide de ne plus la prendre au sérieux.” (id, p. 1200)

- “J’ai vu souvent des personnes, entrant dans un petit restaurant, aller s’attabler à côté de l’unique dîneur, de toute évidence parce qu’elles avaient flairé que ça le gênerait.” (id,p.1145)

- “Le contour si exact de ce visage et de ce cou si purs, sur le coussin sombre, et ce corps si pur lui aussi, ce visage clair et reposé, si doucement offert, et tout ce qui se prolonge de bon derrière lui : l’affection, la sécurité, quatre ans et demi de cette affection et de cette sécurité, et n’avoir eu en quatre ans et demi, pas un reproche à adresser… On sort de ce monde, et on rentre dans le monde des indifférents, des enquiquineurs, et des méchants. C’est le monde de ce visage qui vous permet de ne pas mourir de l’autre ; c’est lui qui vous justifie la terre.” (id, p. 1069)

1958, création de Don Juan (ou la Mort qui fait le trottoir) au Théâtre de l’Athénée

Pièce en trois actes, écrite en mai 1956, cinq mois après Brocéliande. L’action se passe à Séville, vers 1630.

Montherlant a créé un personnage simple, sans envergure, un Don Juan vieillissant (66 ans) qui a besoin de la chasse amoureuse pour se sentir vivre. Ce Don Juan est un doux, et reste un insouciant. Il aime les femmes parce qu’il aime le risque et il court des risques avec fatalisme. Il n’y a pas de méchanceté en lui. A 66 ans, son expérience du monde l’a rempli d’horreur. La chasse et la possession amoureuses lui permettent d’oublier cette horreur.

Montherlant écrit dans La Tragédie sans masque (Gallimard, p. 184) :

“Le soir de la générale, quand le nom de l’auteur fut annoncé devant le public, aux applaudissements se mêlèrent des huées. Le lendemain, c’est le nom du metteur en scène qui fut hué. La presse n’avait été invitée qu’à la dixième représentation. Aux neuf premières représentations, il y eut salle comble. Le lendemain du jour où avaient paru les articles de la critique, les recettes baissèrent de moitié et elles ne cessèrent de baisser, à tel point que la pièce fut retirée après la trentième représentation.”

Montherlant pressentait que cette pièce serait difficilement jouable devant le public français qui aime les “genres tranchés”. Montherlant avait prévenu le metteur en scène Georges Vitaly, et Pierre Brasseur le principal interprète des risques d’un échec. Ceux-ci ne voulurent pas le croire. Et l’échec eut lieu. Pour quelles raisons ? Pour Montherlant, les raisons furent :

- une indéniable cabale,

- les conditions de la représentation,

- le mélange des genres,

- la crudité de la pièce (car elle met à nu beaucoup de vérités).

|

“Les deux pièces où j’ai été assez loin dans l’expression de la vérité, Pasiphaé et Don Juan, n’ont pas été supportées par le public.” (Tragédie sans masque, 1958, p. 186).

En 1965, Montherlant écrit une nouvelle défense de sa pièce :

“Je juge que c’est une pièce admirable. Cette pièce qui passa pour grossière ne peut-être comprise que par des esprits très déliés et très cultivés : c’est-à-dire que son avenir est sombre.” (id, p. 187).

Il place Don Juan à la première place de ses œuvres de théâtre à côté de Fils de personne, du Maître de Santiago, de La Ville, ou du Cardinal d’Espagne.

Dans cette pièce, Montherlant a gardé presque tous les thèmes de la tradition, mais en montrant qu’ils sont sans importance. L’essentiel se trouve dans les limites du personnage. A la fin, le masque de la mort se colle sur le visage de Don Juan, et il ne peut l’arracher. Il ne s’en émeut pas. “Une tête de mort ? A la bonne heure ! En avant ! Au galop pour Séville.”

Montherlant insiste sur l’aspect maniaque de la chasse sensuelle, ce qui la rend tragique. Ensuite, le jouisseur va bientôt cesser d’être.

“Le vieillard, au théâtre, est toujours montré grotesque, ou odieux, ou “noble” ; mais il n’est jamais montré émouvant. (…) Chaque âge a droit à son respect particulier.”

Montherlant estime que son Don Juan a les vertus de générosité et de charité.

“Il risque sa tête pour s’être dénoncé à la place d’un innocent, et c’est par charité, qu’il veut faire croire au commandeur qu’il est malheureux, parce que le commandeur n’est pas heureux dans sa vie de ménage (…) Enfin, avec les femmes, il a un côté bon type tout à fait nouveau dans le caractère classique du personnage. Le Don Juan (du théâtre) classique déteste les femmes (…) (Mon) Don Juan leur veut du bien, est “gentil” et secourable avec elles, ne promet pas le mariage, s’efforce de ne pas leur mentir …” (p. 192).

Le biographe Sipriot écrira que l’intrigue est ridicule. Mais l’intrigue n’est pas nécessaire. Montherlant décrit les facettes et les nuances de quelqu’un qui “consomme” des êtres. Et il montre tout l’arrière-plan dépressif de ce caractère, avec une nécessité de fuite en avant pour garder l’équilibre, et ne pas se suicider. La critique est divisée. Jean-Jacques Gautier éreinte la pièce : “On demeure écrasé par ce monument de vide”. Il parle de niaiseries. Un autre critique, lui, écrira : “Pathétique chant funèbre”. C’est lui qui a raison. Don Juan est en permanence au bord de la dépression. Privé d’amour, il devient un spectre. Il ne peut vivre que s’il aime. Le manque d’amour le tue. La pièce jouée maintenant serait beaucoup mieux comprise.

Citations

Acte I

- “Une (femme) qui s’en va libère la place pour une qui arrive. Et tout le monde sait que celles qui arrivent sont les meilleures.” (Don Juan)

- “Pourquoi est-ce cinq minutes seulement avant l’heure du rendez-vous que l’on comprend enfin que l’objet attendu ne viendra pas ?” (Don Juan)

- “La femme n’aime pas l’homme beau ; elle n’aime que le gorille.” (Don Juan)

- “Que peut donner une femme qui ne veut pas se donner elle-même ?” (Don Juan)

- “Les fruits et les femmes ne sont bons que lorqu’ils tombent.” (Don Juan)

- “Les femmes trompent pour cacher ce qu’elles éprouvent, les hommes pour montrer ce qu’ils n’éprouvent pas.” (Don Juan)

- “C’est par ses passions qu’on est sauvé.” (Don Juan)

Acte II

- “Tout ce qui n’est pas l’amour se passe pour moi dans un autre monde, le monde des fantômes. Tout ce qui n’est pas l’amour se passe pour moi en rêve, et dans un rêve hideux. Entre une heure d’amour et une autre heure d’amour, je fais celui qui vit, je m’avance comme un spectre, si on ne me soutenait pas je tomberais. Je ne redeviens un homme que lorsque des bras me serrent ; lorsqu’ils se desserrent je me refais spectre à nouveau.” (Don Juan)

- “Se tuer, c’est montrer à tous, de manière indiscutable, que l’on ne croit pas en Dieu.” (Don Juan)

- “Arrivé à mon âge, mon expérience du monde me remplit d’horreur, et c’est seulement dans la chasse et dans la possession amoureuses que cette horreur est oubliée. De tous côtés autour de moi je ne trouve que la nuit noire ; mes heures de chasse et d’amour sont les étoiles de cette nuit ; elles en sont l’unique clarté.” (Don Juan)

- “Le bonheur écrit à l’encre blanche sur des pages blanches.” (Don Juan)

Acte III

- “On n’aime d’amour avec un grand A que ceux qu’on ne peut pas aimer autrement.” (Don Juan)

- “Mes bâtards n’ont jamais cessé de m’aimer et de me protéger.” (Don Juan)

- “Il n’y a pas besoin de courage quand on est porté par une passion.” (Don Juan)

- “Vous n’êtes pas vieux ; on n’est vieux que le jour où l’on cesse de désirer.” (Alcacer, fils de Don Juan)

- “Si je dois payer ma vie au prix de toutes les sottises et de tous les mensonges qu’on aura dits sur moi, peut- être vaudrait-il mieux n’avoir pas vécu.” (Don Juan)

- “Ma vie n’important guère aux gens, je m’en voudrais de les ennuyer avec elle. D’autre part, m’imagines-tu criant : “Au secours !” Cela ne me sortirait pas de la gorge.” (Don Juan)

- “Quand on a eu une vie comme la mienne - cette danse perpétuelle sur des pointes d’épée - … ” (Don Juan)

- “Vous êtes innocent. Vous êtes sans cesse innocent. Que n’y a t’il en vous ? Mais jamais il n’y a la haine, ni la jalousie, ni la mesquinerie, ni la rancune.” (Ana de Ulloa, 17 ans)

- “Ce sont toujours les imbéciles qui pensent que l’on n’est pas sincère.” (Don Juan)

Cette pièce décrit la douleur du jouisseur qui voit sa mort proche, et qui garde son courage malgré tout. C’est une pièce où tout semble se passer la nuit. Les personnages sont sans cesse à se cacher, à se dissimuler derrière des colonnes, ou à fuir des châtiments. La rencontre entre Ana (17 ans) et Don Juan (66 ans) est une scène très belle, qui tranche avec l’obsession sexuelle qui mine Don Juan.

“Que je boive sur tes yeux clos les larmes versées pour ton père et les larmes versées pour moi. Ton visage en sueur et tes bras toujours plus frais que la journée…Petites narines, petits cils, petites choses plus petites que tout ce qu’il y a de petit au monde, je défie avec votre aide les puissances ennemies qui me guettent le long de ma route. Je défie la nuit et les embûches de la nuit. Je défie le torrent et chacune des gouttes du torrent. Je défie les bêtes à ailes, les marchantes et les rampantes. Je les défie par tes narines et par tes cils. Je les défie par tes seins et le duvet entre tes seins. Je reviendrai, je serai libre, et la félicité nous couvrira comme une vague.” (Don Juan, Acte III, scène V, Pléiade, Théâtre, p. 1073).

Montherlant est victime d’une insolation qui aura des conséquences sur sa santé future.

1960, Montherlant est élu à l’Académie Française, par 25 voix sur 29 votants, sans avoir fait acte de candidature.

Le Cardinal d’Espagne, créé à la Comédie-Française le 18 décembre 1960

Pièce en trois actes, qui fut jouée aussi par les Comédiens-Français au cours de tournées en Belgique et en Italie (1961), en Suisse (1962- 1963), à Bordeaux (1961), à Lyon (1963). Version intégrale à la télévision en 1965. Prix de la Critique dramatique parisienne.

La pièce fut écrite durant les étés de 1957 et de 1958. L’été 1957, Montherlant travaillait alternativement au Cardinal d’Espagne et à Don Juan. Le problème soulevé dans cette pièce est celui de l’action et de l’inaction.

“Il n’y a pas de problème plus essentiel pour un homme que celui de décider si ses actes ont un sens ou n’en ont pas.” (Théâtre, Pléiade, p. 1172).

Le cardinal sera trahi aussi par son héritier Cardona. L’importance de la trahison et de l’abandon dans l’œuvre de Montherlant ! Montherlant constate une parenté entre Sevrais de La Ville, “resté fidèle à la maison qui le roule”, et Cisneros “resté fidèle aux deux rois, Ferdinand et Charles, qui le roulent”.

“Le sacrifice des meilleurs, que j’évoque à propose de Cisneros, écrit Montherlant, c’est aussi le sacrifice de Sevrais. “Oui, les valeurs nobles à la fin sont toujours vaincues. L’histoire est le récit de leurs défaites renouvelées. Malheur aux honnêtes ! Malheur aux meilleurs !” (Santiago) (Pléiade, Théâtre, p. 1201).

Les deux personnages principaux de cette pièce sont le cardinal Ximenez de Cisneros, archevêque de Tolède, primat des Espagnes, Grand Chancelier de Castille, Grand Inquisiteur de Castille et de Léon, régent de Castille, âgé de 82 ans, et Jeanne, reine de Castille, de Léon, d’Aragon, 38 ans, dite “Jeanne la Folle”, mère du roi Charles Ier de Castille (le futur Charles-Quint).

|

|

|

Henri Rollan, |

Résumé

“Le cardinal Cisneros est un homme autoritaire, violent, politique, ambitieux pour l’Etat et pour soi-même. Il est mystique aussi. Sous ses vêtements de cardinal, il porte la bure de franciscain. Il a fait nommer le jeune Charles, roi de Castille. Le cardinal, dans une scène capitale, va s’affronter à la reine Jeanne la Folle qu’il a fait séquestrer il y a douze ans pour folie. Si celle-ci est folle, cette folie s’accorde avec une sagesse profonde, qui lui fait voir le néant de tout. Elle reproche au cardinal d’avoir placé le temporel au dessus du spirituel, d’avoir oublié Dieu pour César. Cisneros est troublé par les paroles de la reine, car il aspire à une vie spirituelle, mais en même temps l’approche de sa fin lui fait durcir encore sa politique. A ce moment de la pièce, arrive un courrier apportant une lettre du roi qui intime courtoisement au cardinal de prendre sa retraite. Le vieil homme qui n’a cessé de proclamer son invulnérabilité, meurt du coup qu’il reçoit, incapable de se dégager du temporel comme l’a réussi la reine folle.” (Extraits de l’Avant-Scène, p. 89, n°379-380, mai 1967).

Avis des critiques

“L’auteur n’a rien écrit de plus fort et de plus beau. L’œuvre me paraît nous introduire plus avant encore dans le drame secret qui se livre au fond du cœur de l’écrivain. Il s’agit d’un chef-d’œuvre.” (Gabriel Marcel, Les Nouvelles Littéraires, 17 mars 1960).

“Le Cardinal d’Espagne comptera parmi les grandes œuvres de ce temps, parmi les plus grands drames chrétiens de tous les temps.” (Mgr Pierre Jobit, directeur des études hispaniques à l’Institut catholique, Le Figaro, 26 mars 1960).

“Tout cela est proprement admirable…” (Jean-Jacques Gautier, démolisseur de la pièce Don Juan, Le Figaro, 22 juin 1960).

“Il n’y a pas dans l’œuvre de Montherlant de pages aussi bouleversantes que ces pages où Jeanne la Folle expose à voix mesurée, et juste, et nette, les évidences de l’amour et du malheur (…) Ce qu’elle dit est parfois sublime.” (Dominique Aury, NRF, juin 1960).

Pour Montherlant, cette pièce est calquée sur une corrida pour aboutir à la mise à mort de Cisneros.

“Au premier acte, Cisneros tient la tête levée, est fier et ne doute de rien, comme le taureau entrant dans l’arène. Au second acte, la reine Jeanne lui donne le coup d’arrêt (les coups de pique donnés au taureau). Au troisième, Cisneros reçoit le coup d’épée, que lui donne l’insolence de Cardona, son petit-neveu qui commande sa garde. Mais le cardinal reste debout. A ce moment, dans l’arène, les banderilleros font tourner rapidement la bête, à coups de capes brutaux, pour l’étourdir, la déséquilibrer, la forcer à s’abattre. De même, les assistants étourdissent le cardinal blessé, d’insultes et de disputes ; chacun essaie de l’achever à sa façon. Cisneros s’effondre, mais une insulte plus forte l’amène à se relever. Il se remet en marche. Le matador à présent n’est plus Cardona le petit-neveu, mais le Roi, enfant invisible représenté par son conseiller le baron van Arpen. Le coup est porté enfin mortel.” (Pléiade, Théâtre, p. 1181).

Citations

Acte I

- “Vivre vieux, c’est une question de haine.” (Aralo)

- “Un homme à qui le pouvoir monte à la tête est toujours ridicule.” (Cardona)

- “Que serait-ce qu’être fidèle si on n’était fidèle qu’à ceux qui vous aiment ?” (Cisneros)

- “Je ne souffre pas des hommes qui m’insultent ; je souffre des hommes qui m’indignent.” (Cisneros)

Acte II

- “Il faut toujours tout remettre au lendemain. Les trois quarts des choses s’arrangent d’elles-mêmes.” (La reine)

- “Comment ne nommerait-on pas Dieu, quand on crie.” (La reine)

- “Ce qui devrait me faire plaisir, ne me fait pas plaisir, mais ce qui devrait me faire de la peine m’en fait.” (La reine)

- “Si la douleur poussait de la fumée comme la flamme, la terre vivrait dans une éternelle nuit.” (La reine)

- “Les idées sont des nuages qui changent de forme et enfin se dissipent.” (La reine)

- “Tous ceux qui croient qu’on les persécute sont en effet persécutés.” (La reine)

- “Ce n’est pas ma mémoire qui est mauvaise, c’est mon indifférence qui est bonne.” (La reine)

- “Agir ! Toujours agir ! La bouffonerie des actes. On laisse les actes à ceux qui ne sont capables de rien d’autre.”

- "Je ne fais pas d’actes, je fais les gestes d’actes.” (La reine)

- “Le rien n’est pas Dieu, mais il en est l’approche, il en est le commencement.” (La reine)

Acte III

- “La vieillesse attire les trahisons comme les excréments attirent les mouches.” (Cisneros)

- “Quand les gens sont fous, il ne faut pas rire d’eux. Il faut les prendre eux et leur folie, et les traiter en entier, eux et leur folie, avec respect. Il y a toujours des raisons d’être fou, et ces raisons sont toujours respectables.” (Cisneros)

- “Elle voit l’évidence, et c’est pourquoi elle est folle.” (Cisneros)

- “Le drame de la mort, je me demande si c’est la mort, ou si ce sont les héritiers.” (Cisneros)

|

|

|

Tombeau du Cardinal Ximenez Cisneros, |

Le succès de la pièce sera suivi quelques mois plus tard, le 19 mars 1961, lors de la 27ème représentation, d’un chahut de quelques étudiants de lettres qui envahissent la Comédie-Française. On crie “A bas la calotte !” Alors que Montherlant n’a jamais caché son athéisme… La police intervient et dégage la salle. 47 arrestations. Voici ce qu’écrira Gabriel Matzneff dans Combat le 20 mars 1961 :

“En 1958, tout ce que Paris compte d’esprits bourgeois et bien-pensants est parti en guerre contre l’admirable Don Juan de Montherlant : une pièce où la religion, la société, la famille et autres institutions sacrées étaient attaquées et moquées avec verve et insolence ne pouvait pas être jouée sur la scène d’un théâtre parisien : elle faisait grincer trop de dents. La cabale obscurantiste triompha aisément et Don Juan quitta l’affiche dans l’indifférence générale.

|

|

|

Collège Ste Ildefonse de l'université d'Alcala |

En 1961, des membres de “l’intelligentzia progressiste” accueillent Le Cardinal d’Espagne aux cris de “A bas Montherlant”, “Montherlant en Espagne”, et autres gentillesses du même ordre. Cela n’est pas nouveau. Il y a quarante ans que cela dure. Hors peut-être Les Célibataires, il n’est pas une œuvre de Montherlant qui ne lui ait valu des insultes de quelque groupe religieux, politique ou philosophique. Montherlant n’est d’aucun parti, et par conséquent les offense tous (…) Oui, on ne peut s’empêcher de trouver drôle qu’un homme qui depuis qu’il tient une plume, n’a jamais perdu une occasion de proclamer son athéisme, soit accueilli aux cris de “A bas la calotte”.”

1961, publication de Un Voyageur solitaire est un diable en édition courante. Il s’agit de tous ces textes magnifiques écrits par Montherlant dans sa période de voyages autour de la Méditerranée (voir biographie : Le Voyageur).

1963, Le Chaos et la Nuit

|

Montherlant a écrit un roman âcre, ironique, tendre, moqueur, et désespéré. Ce livre fut commencé en juillet 1961 et achevé en mai 1962. Parution en 1963.

Montherlant a imaginé dans une nuit d’insomnie, trois semaines après la création de Port-Royal, l’action romanesque de ce livre. Il s’agit de l’histoire de Célestino Marcilla, un combattant de la guerre d’Espagne, du côté des Républicains, qui est réfugié à Paris depuis vingt ans, pour échapper aux Franquistes, à cause de sa participation active à la guerre civile. Il vit avec sa fille Pascualita, âgée de vingt ans et rencontre dans le quartier d’autres “rouges” avec qui il a de longues conversations de café. Célestino est un nihiliste, pour qui il n’y a plus rien de valable dans le monde. Il est déprimé et râle de ne plus être en Espagne, de ne plus faire la guerre où il se conduisait avec courage. Il est perpétuellement en marge, à la fois singulier et ridicule. Son soutien est sa fille qu’il ne ménage pas, car il est sans cesse à lui adresser des reproches. Sa femme est morte en donnant naissance à Pascualita.

Portrait

“Célestino paraissait un peu moins de soixante-dix ans : une courte barbe noire, les cheveux noirs coupés droit sur le front, le teint bistre, des rides accusées, des bouquets de poils dans les oreilles, le dessus des mains noir de poils, un regard noir, brillant, austère.” (Livre de Poche, p. 18).

“Celestino ignorait qu’un Français (…) l’avait surnommé la mitrailleuse ; il avait en effet le débit violent, crépitant et intarissable de la mitrailleuse.” (Livre de Poche, p. 21).

“Il ne riait ni ne souriait jamais. Lorsqu’il esquissait un sourire, sa bouche se plissait de telle sorte qu’il devenait laid – un sourire de plésiosaure –, alors que son visage, lorsqu’il restait sérieux, avait de la beauté.” (Livre de Poche, p. 25).

“Il n’était parvenu ni à comprendre tout à fait le français parlé, ni à le parler avec correction. Il le lisait sans difficulté, mais, lorsqu’il le parlait ou l’écrivait, cela devenait inénarrable.” (Livre de Poche, p. 25).

On voit le personnage : il est austère ! Il n’est pas un jouisseur comme Malatesta ou Guiscart (La Rose de sable). Il serait plutôt du clan des “réformistes” comme Ferrante, Alvaro, Sevrais, Sœur Angélique ! Il va permettre à Montherlant d’exhaler ses colères contre le monde moderne et ses horreurs.

“Le monde d’aujourd’hui est gouverné par des imbéciles, mais ce sont des imbéciles à idées, c’est-à-dire des imbéciles sanglants, car les idées sont toujours sanglantes…” (Livre de Poche, p. 22).

“Les anarchistes sont toujours du passé, parce qu’ils ne croient qu’à la mort.”

|

|

|

Aux arènes de Toulouse en 1955. |

Ce livre est écrit dans une période où la santé de Montherlant est chancelante. Il a des vertiges, des pertes d’équilibre. Il doit consulter des neurologues. Il devient anxieux à l’idée de sortir, d’être dans la foule. Il souffre d’agoraphobie. Dans ce livre, Montherlant va étaler ses agacements, anxiétés et obsessions. Il a horreur des autos – il n’a jamais eu de voiture, et ne conduit pas ; s’il se déplace, Montherlant prend un taxi ou se fait conduire par des amis –, de la vitesse, des pigeons qui défèquent sur les places et les statues, des vexations dans les restaurants – Montherlant est capable de partir sans payer la note si le garçon néglige d’apporter l’addition après plusieurs appels –, des mères dans les squares sans cesse à crier derrière leur marmaille, des mots nouveaux pour “faire” moderne. Il y a dans ce roman, et c’est rare dans son œuvre, des séquences hallucinatoires ou oniriques ou fantastiques, comme si Montherlant vieillissant lâchait les rênes à son imagination.

Par exemple cet extrait, au début du livre :

“Ils étaient dans la rue d’Orsel. Ils tournèrent, et entrèrent dans la rue Briquet. C’est un passage étroit qui va de la rue d’Orsel au boulevard Rochechouart. Des bornes d’une autre époque, plantées à chaque issue, sont censées empêcher les équipages d’y pénétrer : il y avait cependant des autos dans cette espèce de rue, qui était déserte en ce jour du 27 juillet, un des plus chauds de l’été brûlant de 1959. En face elle débouchait sur l’Afrique ; on voyait défiler dans l’échappée les naturels de ce continent, avec parfois quelques rares Français, sans doute captifs et esclaves ; des noirs y portaient de larges pelles, pour enterrer les cadavres.” (Livre de Poche, p. 14).

Ou encore :

“Ils remontèrent la rue Briquet. Celestino protestant et toujours dissertant. On aurait pu se demander comment il y avait des automobiles dans cette rue, puisque des bornes en rétrécissaient les issues pour les empêcher d’y entrer. On voyait à présent des gens y prendre place, puis elles s’élevaient dans le ciel perpendiculairement, à la façon des ascenseurs. Elles redescendaient par la même voie au delà de la rue Briquet, où elles devaient se poser et se mettre en marche. C’était simple, mais il fallait y penser.” (Livre de Poche, p. 23).

Ah, Montherlant, unique Montherlant, comme un enfant encore à 68 ans ! Si dans la vie réelle Montherlant prend des risques insensés en traversant hors des passages cloutés les rues de Paris, Célestino, lui, dans le roman, torée les voitures avec son imperméable. Le roman finit par la description saisissante de la mort de Célestino. Celle-ci ressemble à la mise à mort d’un taureau. De plus en plus, Montherlant identifiera la vie humaine à une corrida, où la mort de l’homme est comme celle du taureau “aplomado”, “alourdi, ahuri par les piques et les banderilles et par toutes les feintes où il a donné tête baissée”. C’est épuisé par la vie, couvert de blessures, que l’homme, finit par mourir.

Comme d’autres romans de Montherlant, celui-ci est comique – les descriptions des petitesses et des manies de Célestino –, et tragique avec les anxiétés et la peur de la la mort. Célestino est une créature qui rappelle la désolation des Célibataires.

On lira ici la description des derniers instants de Célestino :

|

|

|

Pour Montherlant, la vie est une corrida. |

“C’est alors qu’il reçut un troisième choc, au haut de la nuque, et tout en lui fut balayé, comme un ouragan balaye une nuée. Cela fut tellement horrible que la réflexion, le souvenir, l’indifférence, tout en un instant fut balayé ; le chaos et la nuit furent balayés eux-mêmes ; il n’y eut plus rien que l’horreur. Il se laissa glisser du lit, en vue d’aller ouvrir la porte et d’appeler, mais un vertige le saisit, il tomba en avant, étendit les bras pour amortir la chute, et ainsi se trouva à “quatre pattes”. Il avança à “quatre pattes”, rasant le mur et tournant autour de la chambre, pour sortir du monde de la mort, sortir du monde de l’horreur, atteindre la porte qu’il ouvrirait avant de crier. Un rayon de conscience traversa sa tête où de seconde en seconde l’hébétude allait s’épaississant : “Est-ce à moi, est-ce bien à moi que cela arrive ? Est-ce que ce n’est pas un rêve ? Est-ce à moi que cela arrive ? Non, ce n’est pas possible. (…) Lorsqu’il fut parvenu à la porte, il essaya de lever le bras pour atteindre la poignée, mais il ne le put : appuyé d’une seule main sur le plancher, il perdait l’équilibre. Il entendit du bruit dans l’escalier ; la cloison de la porte était mince ; quelqu’un passa sur le palier, il n’avait qu’à crier, ou seulement frapper, mais il ne le fit pas, à cause de l’humiliation d’appeler au secours. (…) Un quatrième coup de poing dans le dos. Cette fois si brutal que cela ploya ses bras et sa poitrine toucha le plancher, cependant que ses jambes le soutenaient toujours dans la même position. Il gémit, et ce gémissement lui fit baver le sang de la bouche ; en même temps il sentait une masse chaude et douce qui s’écoulait avec calme le long de ses cuisses, et une odeur immonde qui se répandait : cette masse fut arrêtée par le pli des jarrets, où elle s’accumula. A ce comble de l’abjection, il releva la tête (sa barbe devint presque horizontale), en une attitude où il y avait comme du défi, et dans ses yeux passa une lueur de férocité. Alors ses jambes cédèrent, il roula sur le côté, la bouche ouverte, les yeux ouverts et fixes. Et il expira, et ses jambes eurent ensuite des frémissements saccadés.” (Romans II, Pléiade, p. 1046).

On comprend mieux avec ce texte les dernières années de Montherlant qui eut à vivre d’atroces vertiges.

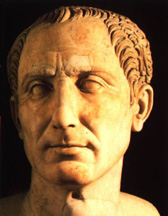

1964, La Guerre civile

Rédigée en 1964, publiée en novembre 1964, et créée le 27 janvier 1965 au Théâtre de l’œuvre. Prix de la Critique dramatique parisienne. Pièce en trois actes, inspirée par un songe que fit Montherlant une nuit qui suivit le 6 février 1934, journée effervescente à Paris, songe “d’où je tirai qu’il m’était comme enjoint d’écrire, à mon heure, un ouvrage sur la guerre civile…”.

Cette pièce était le troisième ouvrage consacré à la guerre civile, après Le Préfet Spendius – roman écrit de 1955 à 1957, non publié, puis détruit par Montherlant, afin de ne pas attaquer la chrétienté –, roman qui traite de la lutte entre les Romains païens et les Romains chrétiens au début du III ème siècle, et le second étant Le Chaos et la nuit, roman dont la toile de fond est la guerre civile espagnole de 1936 (Pléiade, Théâtre, p. 1307).

; |

|

|

Pierre Fresnay (Caton) et Pierre Dux (Pompée). |

Contexte

Il y a deux camps ennemis qui se font face depuis dix-huit mois, sans engagement sérieux. D’abord celui de César, qui a battu plusieurs fois Pompée, et l’a rejoint à Durazzo en Albanie. Ensuite celui de Pompée qui doit attaquer le lendemain à l’aube. Pompée a à ses côtés Caton, un de ses généraux, homme à principes qui méprise autant la cause de César que celle de Pompée, et ne s’est rallié à celui-ci que comme à un moindre mal. La bataille gagnée, Pompée renvoie à l’arrière Caton en qui il ne voit qu’un idéaliste gêneur.

Il s’agit donc d’une intrigue située chez les anciens romains, époque très appréciée par Montherlant, depuis son jeune âge avec Quo Vadis.

Pompée est joué par Pierre Dux et Caton par Pierre Fresnay.

L’Antiquité romaine a toujours fasciné Montherlant.

“L’histoire des Romains est un microcosme de toute l’Histoire humaine ; tout ce qui est œuvre romaine est œuvre humaine. J’ai vécu pendant soixante ans parmi ces ombres romaines, ombre parmi les ombres. Je leur demandais tantôt un motif d’exaltation, tantôt un modèle de conduite, tantôt une façon de réagir dans les moments difficiles. Qui n’a eu de ces moments, où l’on sent tout se désagréger autour de soi, où l’on a besoin de s’accrocher immédiatement à une rampe, Quand cela m’est arrivé, la rampe a toujours été pour moi l’histoire romaine.” (Pléiade, Théâtre, p. 1312)

Montherlant qui a rêvé toute sa vie d’écrire un essai sur La Chevalerie chez les anciens Romains, écrit que quand viendra l’heure de cesser d’être, il appellera à lui les ombres de ses chers Romains. Les Romains l’intéressent depuis qu’il a neuf ans ! (voir biographie Famille, enfance, adolescence).

Chaque acte de cette pièce porte un titre. L’acte I c’est Mors et fricum (Mort et fric) ; l’acte II c’est Castra tristitiae (Camps de la tristesse) et l’acte III c’est Perdita tempora (Temps infâmes).

Critiques

“La Guerre civile est une des pièces les plus justes, les plus fortes et les plus profondes que Montherlant ait écrites.” (Pierre de Boisdeffre, lors d’une conférence au château de Maisons-Lafitte, 18 mai 1965).

“Montherlant n’a sans doute rien écrit de plus fort et de plus beau. Il faudrait user d’une autre encre pour parler d’une œuvre comme celle-ci : elle est sans commune mesure avec tout ce que nous voyons d’habitude.” (Gabriel Marcel, Les Nouvelles littéraires, 4 février 1965).

“Sa pièce est étincelante et dure comme du silex.” (Bernard Gavoty, Journal musical français, 5 avril 1965).

“Accablant ennui !” (Jean-Jacques Gauthier, qui loua La Reine morte, Le Figaro, 8 janvier 1965).

“C’est d’une grandeur, d’une poésie shakespearienne, âpre et mélancolique, qui fait de cette pièce d’un solitaire misanthrope, l’une des plus prenantes de notre théâtre contemporain.” (Gilbert Guilleminault, L’Aurore, 29 janvier 1965).

Montherlant n’a pas apprécié que certains aient taxé de “rhétorique” les propos que tiennent ses personnages dans cette pièce. Pour lui, il n’y a que des sentiments simples qui sont exprimés : la passion du pouvoir, la cupidité, la haine, le patriotisme, le complexe d’infériorité, la peur de la mort, l’amour paternel, et l’amour filial.

“Tout cela est exprimé avec la plus grande simplicité, écrit-il dans La Tragédie sans masque (NRF, p. 257), mais avec clarté, précision et force. Il s’est beaucoup inspiré de la correspondance de Cicéron. Il reproche aux Français de ne pas comprendre qu’ils vivent une tragédie (la guerre d’Algérie).

“La tragédie est un don des dieux aux hommes (…) je parle de la tragédie que, de temps en temps, les hommes sont condamnés à subir. Mais il faut que les dieux vous aient donné une âme qui aime la tragédie (…) N’oublions pas, en outre, que tout homme étant appelé à mourir, tout homme sans exception se trouvera un jour devant la tragédie.”

Citations

Acte I (dans le camp de César)

-

“Il y a des hommes qui ont besoin d’avoir toujours sous leur robe un poison ou un glaive, pour échapper au pire, s’il leur tombe dessus sans crier gare.” (Acilius, 35 ans, capitaine dans l’ armée de César)

Jules César.

- “Nous sommes un peuple où l’homme n’est pas touché par l’homme ; il feint quelquefois de l’être, mais il ne l’est pas.” (Acilius)

- “Le monde qui m’entoure n’a même pas notion du monde qui est mon monde à moi.” (Acilius)

- “Il est horrible de n’être jamais cru, et de ne savoir comment se conduire pour l’être. Faut-il donc se faire tuer, pour prouver qu’on est sincère ?” (Acilius)

- “Les “officiels”, le “parti des honnêtes gens” : ces seuls mots me soulèvent le cœur.” (Acilius)

- “Quand on parle de paix, je tire mon couteau.” (Laetorius, 55 ans, général dans l’armée de César)

- “On fait l’idiot pour plaire aux idiots ; ensuite on devient idiot sans s’en apercevoir.” (Laetorius)

- “Nous passons notre vie à dire du mal des gens, et les gens passent leur vie à dire du mal de nous.” (Fannius)

- “Il y a trente ans que nous sommes amis. J’ai eu le temps de le détester.” (Laetorius)

Acte II (dans le camp de Pompée)

-

“Une guerre nationale, quand c’est fini, c’est fini. Tandis qu’une guerre civile, ça n’est jamais fini.” (Laetorius)

Pompée.

- “Je vis dans l’indignation, et parfois il me semble que j’en meurs.” (Caton, 48 ans, prêteur, général dans l’armée de Pompée).

- “Quelque chose naît ; quelque chose meurt. Je suis avec ce qui meurt. C’est là que j’aime d’être.” (Caton)

- “Les causes vaincues sont un abîme qui aspire et engouffre les cœurs généreux.” (Caton)

- “Nous savons bien que de nos jours les traîtres sont tenus pour les sauveurs de la patrie, et que les sauveurs de la patrie sont tenus pour des traîtres.” (Caton)

- “Le besoin de nouveauté, quelle qu’elle soit, et fût-elle bien pire que ce qu’elle remplace, est une des formes caractéristiques de la bêtise humaine. Cette forme de la bêtise est celle de la jeunesse.” (Caton)

- “La patrie est triste.” (Caton)

- “La tranquillité des autres exaspère les gens qui ont des soucis, et des soucis fondés.” (Pompée)

- “Sa mort prochaine est écrite sur son visage, il le sait, et à ses heures d’abattement suprême, s’il s’enferme, refuse qu’on l’approche, c’est parce qu’il a peur de se trahir à sa voix qui soudain s’est éteinte, son entendement qui s’est stupéfié, ses traits qui se sont tirés dans son visage qui s’est bouffi, cependant que d’un œil fixe et vague il a l’air de contempler cette mort comme s’il la voyait en se regardant dans un miroir.” (Le Chœur)

- “Moi j’ai accepté la honte de survivre pour offrir ma vie à quelqu’un qui soufflette ma vie.” (Domitius)

- “Quelle lâcheté profonde révèle cette peur de paraître désuet, parce que le ton du jour est contre les désuets !” (Caton)

- “Le malheur de mon pays m’empêche de dormir.” (Caton)

- “Fatigué de me sentir capable de mourir pour un homme qui m’a menacé à mots couverts de me rendre anxieux quand il lui plaira (…) Etre seul. Souffrir quand personne ne souffre (…) Je suis fatigué du courage. Je suis fatigué de prévoir et de prédire, fatigué de ne m’être trompé jamais, fatigué du manque d’espérance ou plutôt de la mauvaise espérance, fatigué de la contradiction entre estimer si peu ce peuple et souffrir sans cesse à cause du mal qu’on lui fait ou qu’il se fait. Seul honnête parmi les malhonnêtes, seul clairvoyant parmi les aveugles : quel fardeau épouvantable !” (Caton)

Acte III (Perdita tempora) (dans le camp de Pompée)

- “Tant que tu hais et tant que tu forniques, tu es en vie. Quand ça cesse, tu cesses.” (Laetorius)

- “Il te flaire et te suit comme l’hyène, pour te dévorer mort, ne l’osant pas vivant.” (Sextus, fils de Pompée)

- “Nous avons trois sortes d’amis. Nos amis qui nous aiment. Nos amis qui nous haïssent. Et nos amis qui nous aiment et nous haïssent à la fois.” (Pompée)

- “Ce qui est important dans la vie publique, ce sont les disgrâces. On y retrouve son plus sûr compagnon de route : soi-même.” (Caton)

- “Je me promène comme un spectre parmi les indifférents et les infidèles. Je tâtonne en aveugle dans cet étrange jeu d’ombres mouvantes, où je ne sais pas qui je saisis, où je ne sais pas qui me frappe…Pourquoi suis-je moi ?” (Pompée)

1966, Va jouer avec cette poussière

Il s’agit des Carnets 1958-1964. Un de ses correspondants belges lui a donné l’idée du titre. Durant la période où ils furent écrits, seront composées les quatre pièces Don Juan, Le Cardinal d’Espagne, Le Chaos et la nuit, et La Guerre civile. La coloration de ces Carnets s’assombrit nettement. Montherlant sent que sa santé se fragilise. On lit dans ces Carnets la description de ses premiers malaises dûs à une insolation.

|

|