Articles sur Montherlant (hors presse)

118. L’évolution de Montherlant, par Alice Poirier (1900-1995)

Note

Alice Poirier, docteur ès lettres, née en 1900 et décédée en 1995, resta en correspondance avec Montherlant de 1927 à 1950. Elle lui écrivit 714 lettres autographes. Montherlant lui répondit avec 122 lettres autographes et 30 cartes postales signées. Cet énorme ensemble, à découvrir bientôt en partie sur ce site, montre que Montherlant fut aimé passionnément par cette femme, et malgré les moments d’exaspération d’être parfois harcelé par l’amoureuse, il attendit vingt–trois ans avant de cesser de lui répondre.) (Voir aussi sur ce site l’article 34 : Alice au pays de Montherlant par Henri de Meeûs). Ce texte ci-dessous d’Alice Poirier fut publié dans La Revue Hebdomadaire du 12 mai 1934.

|

|

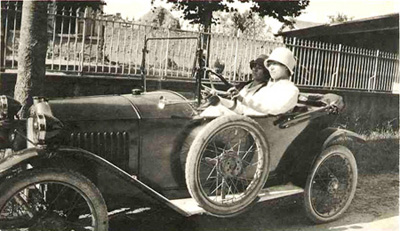

Alice Poirier conduisant sa Peugeot Quadrilette vers 1926. |

Texte d’Alice Poirier

Je conserve dans un coffret les lettres d’amitié que m’envoya Henry de Montherlant. Les premières sont de 1928 ; c’est la période découragée de sa vie. A en croire les Fontaines du Désir, il semble qu’il accueillerait la mort dans un sentiment de délivrance; il se rend compte qu’il n’a foi ni en Dieu, ni dans son œuvre, ni même dans ce “plaisir” dont il a abusé. Il est “brisé de satiété”.

Les lettres constituent-elles un témoignage bien sûr ? Dans ce qu’il m’écrit, je ne vois pas trace d’un tel désespoir. Le suicide lui fait horreur ; le cloître le séduirait peut-être s’il avait la foi, mais il ne l’a pas ; quant au mariage, à d’autres ! “Plutôt le cancer ou la tuberculose”. Vous direz ce que vous voudrez : un garçon qui ne songe ni au suicide, ni au cloître, ni au mariage, n’est pas à bout.

Et pourtant, la crise de doute existe, la cassure brusque de Aux Fontaines du Désir. A la lueur du brasier d’“Appareillage” se ferme un des chapitres de sa vie. Toutes les tendances dissolvantes de sa nature, son scepticisme, son horreur de l’effort, son manque de désir vont maintenant prendre le pas sur ce qu’il apportait d’audacieux et de volontaire. Il y a un abîme entre certaines déclarations orgueilleuses de 1923 et les cris désenchantés des Fontaines du Désir (1927) et de La Petite Infante de Castille (1929).

En 1923, à vingt-sept ans, Montherlant est un bon jeune homme qui vit à Neuilly avec sa grand’mère et qui rentre se coucher tous les soirs à neuf heures. Il est habillé de noir et porte une paire de gants dans la main gauche. Il lit saint Augustin. Dans ses moments de loisir, il est capitaine d’une équipe de football. Une vie assez régulière, en somme ; n’étaient sa passion pour les taureaux et sa fureur de gloire, à la Plutarque, on le prendrait pour un garçon paisible.

Deux ans plus tard, changement complet. La grand’mère est morte ; les autres parents sont dispersés. Montherlant abandonne Paris pour les pays méditerranéens, l’étude et le sport pour une existence vagabonde où le plaisir tient maintenant la première ou plutôt l’unique place.

En 1924, il était encore décidé à faire carrière. “Mes ambitions, dit-il à un rédacteur de Comœdia, sont la grandeur de mon pays et la mienne propre, ensuite celle de ma religion”. Il prévoit qu’arrivé à l’âge de trente ans, il s’arrêtera “pour envisager de quelle manière il pourra insérer plus directement son influence dans la chose publique”. Paroles étranges pour qui ne connaît Montherlant que depuis 1928. La grandeur de sa religion ? Son “influence” ? On croit rêver. Le traditionaliste d’hier s’est mué en anarchiste ; disons plus justement que les tendances anarchistes, anti -sociales, de son moi profond, perceptibles dès l’époque du Songe, maintenant éclatent au grand jour. Il n’eût pas osé publier en 1923 des passages comme celui-ci : “Pour se féliciter de voir vous revenir, usée, salie et défigurée, votre pensée, qui est votre bien le plus propre, le plus intime, le plus difficilement acquis, il faut être doué ou d’une foi solide en elle, ou de la plus triste vanité. Laissez-moi vous dire, tout bas, que ceux qui se réjouissent, pour une raison ou pour une autre, d’exercer une influence, me donnent lieu de craindre qu’ils ne soient, par quelque côté, de petits esprits.” (La Petite Infante de Castille.)

Ailleurs, il trouve qu’un disciple est, par définition, un idiot. N’ai-je pas dit qu’il était anarchiste ? Aux yeux du Montherlant de 1925, il ne saurait y avoir de valeurs que strictement individuelles, de celles qui sont nées dans la solitude et qui persévèrent dans la solitude. Cette position nouvelle, ce retrait brusque hors des partis, hors des clans quels qu’ils soient, ce refus de servir et ce refus de guider, s’ils lui ont gagné ma sympathie, ont dû décevoir, par contre, et scandaliser plus d’un lecteur de la Relève du Matin.

Nous parlions de cela, Montherlant et moi, assis l’autre jour dans un thé, près de la Bibliothèque Nationale, et, tout en parlant, il croquait des morceaux de sucre. Et moi je le regardais, imaginant que je tenais le sucre dans ma main ouverte et qu’il mangeait dans ma main comme un petit étalon. Et j’étais réjouie dans mon cœur. Enfin, il nie disait : “Comment peut-on comparer ce que j’étais avant 1925 à ce que j’ai été depuis ! Avant 1925 j’étais disposé à faire une “carrière” littéraire ; je voyais toutes sortes de gens; je faisais joujou avec une religion à laquelle je ne croyais pas; je mentais publiquement dans les matières les plus sérieuses, comme lorsque j’écrivais, par exemple, que X… avait été un de mes maîtres…”

Évidemment. Jusqu’en 1925, l’œuvre à créer, la gloire à obtenir font comme un grand éblouissement devant ses yeux. Il confesse qu’il aspire “très haut”. Il est “dressé à l’idée de l’œuvre ainsi qu’au vent d’une proie héréditaire”. Il croit d’ailleurs sa tâche “pressante en vue du bien de son pays”. (La Relève du Matin.)

Plus tard, il avoue tout l’effondrement de cette fièvre d’obtenir ; l’œuvre n’a plus qu’une signification uniquement personnelle. L’évolution ne saurait être plus nette, plus aisément perceptible.

* * *

Un grand désir de simplification est à la base de sa vie nouvelle. De 1925 à 1932, il vit avec deux valises, en Afrique, en Italie, en Espagne : au moral, c’est la même volonté de simplification, de dépouillement; il se débarrasse des soucis que lui causerait la conduite d’une carrière, ou la fondation d’un foyer, ou la simple gestion d’une fortune, comme il se débarrasse de ses meubles, de ses tapis et de ses relations. En 1924, le ressort de l’impérialisme personnel s’est brisé en lui ; peut-être s’est-il rendu compte que la notoriété ne lui importait pas ; il s’est détaché, brusquement, d’une partie de son orgueil, de son côté “romain”, de son goût pour la violence et pour la lutte, de son désir de gloire. Le feu qu’il allume dans son jardin et où il jette, pêle-mêle, lettres, photographies, souvenirs de toutes sortes, est le symbole de son dépouillement.

En même temps qu’un mouvement vers plus de simplicité, je discerne, à partir de 1925, un effort de sincérité plus grand. La fameuse franchise de Montherlant, qui a tant fait couler d’encre, ne date vraiment que de 1925. A ce moment il fait table rase de certaines idées, de certaines opinions qu’on s’était plu, jusqu’alors, à lui prêter, et qui n’avaient jamais été siennes. C’est un effort vers plus de loyauté, le désir de mettre les choses honnêtement au point. Le travail de la onzième heure ne lui suffit plus maintenant ; il trouve “bien méprisable” le chrétien qui ne vivrait pas dans “une pensée constante d’élévation” ; en ce qui le concerne, il comprend que le christianisme ne saurait être pour lui qu’une “position fausse” ; il y renonce. “Il est indigne d’un honnête homme, me confie-t-il, d’user des secours d’une religion à laquelle il n’a pas cru, dont il a trangressé et moqué tous les commandements.” Le voilà sur son vrai chemin.

Voici donc Montherlant libre de toute attache sociale ou spirituelle. Il a fait table rase, dans son passé, de ce qui ne convient plus ; il a renoncé à l’ambition ; il a renoncé au catholicisme ; il ne veut accorder d’importance, désormais, qu’au plaisir et à la poésie ; un bien pour lui prime tout le reste, c’est “l’indépendance de l’esprit et de la vie”, il quitte la France ; il réalise tous ses désirs ; ceci dans des conditions de fortune, de santé, de jeunesse, qui devraient le rendre heureux. Et il s’aperçoit qu’il ne l’est pas : c’est cela la “crise”. Un certain manque d’adaptation, un manque d’équilibre. “J’ai été moins heureux dans la liberté que je ne le fus un jour dans la contrainte, dans le désordre que dans l’ordre, dans une possession vaste et multiple que dans une possession resserrée.” (Pour une Vierge noire.)

Au cours des années 1925-1927 ce mouvement va s’accentuant, s’amplifiant. C’est “L’ennui à Aranjuez” (1925), “Les voyageurs traqués” (1926), “Palais Ben-Ayed” (1927). Cette sensation d’instabilité, de trouble, est aggravée par différentes menaces de mort ; il reçoit un coup de corne de taureau en 1925 ; en 1926 il a une typhoïde et deux congestions pulmonaires ; en 1927 sa blessure de guerre recommence à le faire souffrir ; la “crise” attaque à la fois chez lui le moral et le physique ; elle atteint son point culminant en 1927, décroît en 1928 et cesse tout à fait à la fin de 1929, sans raisons apparentes.

Des critiques catholiques ont voulu voir à la base des Fontaines du Désir certaines difficultés d’ordre religieux ; ils ont parlé d’un “cas Montherlant”. Pure invention, est-il besoin de le dire ? Chez ce garçon aux lèvres roses, la crise a des raisons plus terre à terre. Elle ne trouve pas son origine dans les hautes régions spirituelles, mais plus simplement dans le cœur et dans les entrailles ; c’est une crise de satiété : le malade, le pauvre, le prisonnier ont un tourment plus supportable que l’homme qui a atteint. Ils peuvent accuser les choses. Celui qui a atteint et n’est pas heureux, tout le blesse. Les prisons et les hôpitaux sont gonflés d’espérance, radieux d’avenir, car le mal y est guérissable et le sait. Mais dans les gares et sur les paquebots le mal est inguérissable et le sait. Quand on est arrivé au bout de son espérance, quand on ne peut plus dire : Que puis-je espérer?”, quand on en est au point de craindre les réussites humaines parce que, loin d’éveiller votre joie, elles réveillent votre indifférence, à quoi bon lutter pour avoir la santé, l’argent, le pouvoir, puisqu’ils n’apportent pas le bonheur? (Aux Fontaines du Désir.)

En 1925, après la mort de sa grand-mère, Montherlant s’est trouvé soudain tout à fait libre et maître de sa fortune. Il en a profité et abusé. C’est là une des raisons de son trouble.

Il en est une autre, plus grave peut-être. En 1925, la gloire ne l’intéresse plus. “La gloire posthume, m’écrit-il, est le coup de pied de la postérité.” Tout le temps accordé à l’œuvre lui paraît volé à la vie. Il souffre d’une soi-disant antinomie entre la vie et l’art. Les Bestiaires exceptés, il ne fait paraître entre 1925 et 1930 aucun livre véritable ; Aux Fontaines du Désir, la Petite Infante de Castille, Pour une Vierge noire sont des fragments, des notes, qui témoignent de l’impossibilité où se trouve alors l’auteur de se consacrer à une œuvre de longue haleine. Toute la période 1925 à 1930 est une période sans travail littéraire et même sans occupation “culturelle”. Moins que jamais Montherlant s’intéresse au mouvement intellectuel de son époque ; à qui l’interroge, par exemple, sur la “poésie pure”, il répond : “Je ne sais pas ce que c’est ; j’étais absent de Paris…” (Textuel.) Son ignorance du mouvement littéraire est, pour un écrivain, stupéfiante.

Une vie dépourvue des soucis habituels, d’une part, d’autre part le dégoût du travail, de l’effort, de ce qui apporte aux hommes, les joies les plus douces et les plus certaines, expliquent cette crise. N’empêche, voici un garçon bien extraordinaire; des aventures intérieures sans grande originalité, qui nous laisseraient indifférents chez d’autres, chez lui nous passionnent. Il est donc maintenant la proie du désespoir, celui qui “n’avait jamais connu l’inquiétude” ! “En vain, en vain, de ma fenêtre, le soleil sur la colline, au-dessus de la mer. Il n’y a plus de promesse dans le soleil. Plus d’appel dans les choses. Plus d’appel dans les êtres.” (Aux Fontaines du Désir.)

Mais à peine a-t-il touché le fond de sa détresse qu’il se ressaisit. Il n’a pas l’intention de se suicider ? Alors, il faut qu’il en sorte, d’une manière ou d’une autre. Nous assistons donc, à partir de 1925, à un curieux travail de constructions successives, suivies, hélas ! de destructions de ce qu’il vient de construire. Il cherche, par tous les moyens, une issue. Il n’aboutit pas du premier coup.

L’une de ces solutions transitoires est ce qu’il appela la “philosophie de l’alternance”. Montherlant fait alterner les choses “dites” sérieuses (comprendre, créer, servir) avec les choses qui sont, pour lui, “véritablement” sérieuses, c’est-à-dire la jouissance des corps et la poésie. Le bonheur ne saurait se trouver que près d’êtres beaux et faciles, dans l’enchantement du ciel et des paysages ; mais l’auteur de la Petite Infante de Castille se ménage, de temps en temps, des périodes d’ennui ; il quitte, avant qu’il n’en soit rassasié, les lieux de son délice.

Il hésite aussi entre deux manières de comprendre la vie : vaut-il mieux, pour le bonheur, réaliser ses désirs ou ne pas les réaliser ? Qu’est-ce qui apporte le maximum de satisfaction, le renoncement, ou l’accomplissement? La Petite Infante de Castille est l’histoire de cette double expérience et en même temps de ce double échec. Désirant une petite danseuse, il décide de renoncer à elle ; c’est le meilleur moyen de n’être pas déçu. Mais est-il heureux pour cela ? Pas plus heureux en somme que s’il n’avait pas renoncé. Les deux choses se valent ; ni l’une ni l’autre n’apportent la tranquillité. Peut-être manque-t-il à Montherlant un certain don du cœur ? Peut-être n’a-t-il fortement désiré que les choses qui intéressent les sens? Souvenons-nous de cette lacune ; elle peut être l’occasion de nouvelles floraisons, d’un nouvel épanouissement dont il semble bien que son dernier volume, Encore un instant de bonheur, soit déjà l’augure.

En 1929, il se trouve dans une impasse. A peine a-t-il découvert un idéal de vie à peu près cohérent (n’ajouter foi qu’à ses sens ; pour conserver à la vie sa valeur, “couper” la féerie) qu’il s’aperçoit que cet idéal a fait faillite. Pour une Vierge noire est la constatation de cette dernière culbute. “Le manque de désir brûle une âme hier brûlée par le désir.” “Je suis arrivé à la limite de ce que je pouvais dans le sens de vivre…” C’est la satiété ; c’est ce qu’il appelle “l’enfer de la facilité”. Et c’est à ce moment que surgit la hantise du sacrifice, du renoncement, de tout ce qu’il avait rejeté à l’époque des “Iles de la Félicité”. Ce piétinement pénible de sa pensée, ces alternatives de doute et de foi, ce combat perpétuel entre le besoin d’affirmer et le besoin de démolir ce qu’il a affirmé, font tout le tragique de son expérience.

* * *

Un point pourtant subsiste de son ancien caractère ; point immobile : le goût de l’héroïsme. L’œuvre de Montherlant est tout entière la glorification de l’héroïsme ; c’est le seul aspect stable d’une curiosité qui s’oriente dans des directions si divergentes, la base même de son expérience de vie. Aussi ceux qui aimaient le Montherlant de la Relève du matin, parce qu’ils voyaient en lui le défenseur de l’idéal catholique et traditionaliste, ont pu être déçus ; ils n’ont pas été déçus, ceux pour qui l’écrivain de la Relève était, avant tout, le chantre de la grandeur :

Quand rien de ce qui est généreux ne vous fut étranger, quand nulle parole de cristal prononcée à travers les siècles ne tomba sur votre cœur sans y fleurir en corolles infinies ; quand l’être tout entier ne fut qu’une seule aspiration à s’élever et s’élever toujours dans un sentiment plus exaltant de soi-même, vers le plus haut développement humain, à envahir toujours davantage dans la pensée et dans la connaissance, dans le bien et dans le beau, dans le rêve et dans l’action, à prendre tout ce qui émerge par le monde et par l’histoire pour le ressusciter dans sa propre destinée devenue un exemple et un signe ; quand ce fut votre folie de tous les jours et de toutes les minutes, votre vautour rongeur et votre plaie fidèle de chercher à dépasser et les autres et soi-même…

Ce Montherlant-là, ceux qui l’ont aimé l’ont retrouvé dans les Fontaines du désir ; ils le retrouveront encore. Le concevoir sans un amour dominant de la grandeur et de la vie extraordinaire n’est pas possible.

A dix ans, il pleure sur la mort de Don Quichotte. A vingt ans, sur le cercueil de César porté au-dessus de la foule, dans un film de cinéma. A vingt-sept ans, sur la mort de Barrés, deux jours de suite sans discontinuer. Je ne saurais dire à quel point ces larmes me touchent. Quand tant de gens pleurent sur eux-mêmes, ou sur leur vie gâchée par leur propre faute, ou sur leur propre ignominie, c’est vraiment un réconfort et une belle et brûlante chose de voir celui-ci pleurer sur la grandeur. Il sent lui-même que ces larmes sont nobles, qu’elles sont “sœurs de celles de l’homme pour l’homme pendant la guerre”, ainsi magnifiées, sanctifiées. Quel sacrilège si on osait les comparer aux pleurnicheries ridicules des amants entre eux !

Cette distinction, cette discrimination entre un sentiment qui vaut quelque chose et un autre qui ne vaut rien, entre des larmes qui sont la gloire de l’homme et d’autres qui ne sont que honteuses ou ridicules, cette finesse, cette sûreté de touche en ce qui concerne les hautes valeurs de l’âme, sont choses peu communes. Elles sont typiques chez Montherlant. Elles classent à la fois et son talent et son caractère.

“On m’a reproché de ne pas avoir d’amour, déclare l’auteur des Bestiaires dans une conférence à Radio-Paris (janvier 1933), mais mon indignation devant tout ce qui est vil et bas est une des formes de l’amour.”

Un sentiment de la sorte, on l’éprouve ou on ne l’éprouve pas ; impossible d’essayer de l’expliquer, de le définir. Qu’est-ce qui est vil et bas ? Pourquoi l’acte horrible de Gorguloff assassinant le président de la République ne m’inspire-t-il aucun mépris ? Et pourquoi, d’autre part, telle petite phrase que j’entends de la bouche d’une amie, si simple, si “morale”, si anodine en apparence, occasionne-t-elle en moi ce brusque retrait, ce dédain, ce dégoût que jamais rien ne pourra combler? Pourquoi la chienne de Colomb-Béchar, (Histoire naturelle imaginaire, 1933) Montherlant la hait-il ? Et pourquoi, tous ceux qui s’intéressent à la chienne, les trouve-t-il par là même méprisables, dignes tout au plus de crever dans l’ignominie ? On lui a reproché ce sentiment. Je pense que sans ce sentiment Montherlant ne serait pas concevable.

Voyez le morceau qu’il consacre, en 1926, à la mort de Pérégrinos (Aux Fontaines du désir). C’est à mon sens ce qu’il a écrit de plus parfait, de plus significatif de lui-même. Sous une apparence légère et ironique ? de cette ironie qui n’apparaît dans son œuvre qu’en 1925 ? c’est lui-même qui se livre dans ce qu’il a de plus profond, de plus original. Pérégrinos est ce philosophe grec du deuxième siècle qui, par amour de la gloire et ne pouvant l’obtenir de son vivant, imagina de l’obtenir par sa mort : il se brûla publiquement aux Jeux Olympiques de l’année 165.

Sur ce beau thème l’écrivain brode ses variations. C’est tout une théorie de l’héroïsme, déjà esquissée à l’époque du Songe et des Olympiques. La figure du héros est associée à celle de l’homme libre. Alban partait “volontairement” à la guerre ; Pérégrinos, de son côté, décide “librement” qu’il s’immolera. La première condition de l’héroïsme, pour Montherlant, c’est la liberté.

La seconde est de donner sa vie. Pérégrinos est le type même du héros, puisqu’il sacrifie sa vie à une idée. Une folle idée ? Qu’importe! Ce n’est pas à nous à la juger. Je donne ma vie, je fais le sacrifice qui, de tout temps, a été considéré comme le plus beau : de quel droit m’interrogez-vous sur les raisons de mon acte ? Seuls comptent l’élan, la splendeur de passion susceptible de soulever un homme au-dessus de son intérêt, au-dessus de sa vie même. Cet élan est parfaitement beau et toujours le même, que l’homme sacrifie sa vie à la gloire, ou à la patrie, ou à Dieu, ou au progrès de l’aviation.

Il y a autre chose. Le héros, en ne craignant pas la mort, en la provoquant, triple par là même toutes ses puissances de vie. Cet amant de la mort est un amant de la vie. Sa vie flambe d’autant mieux qu’il la joue. Le merveilleux ressort pathétique, savoir qu’on peut mourir pour une idée ! Comme la vie devient soudain plus riche, plus digne d’être adorée !

Montherlant n’est donc pas concevable sans la passion de la grandeur. Toutefois, de 1920 à 1932, les conditions changent au cours desquelles cette passion se manifestera.

Jusqu’en 1925, elle est tendue vers l’œuvre à créer, vers l’idéal de gloire possible. C’est une perpétuelle exaltation, un perpétuel gonflement. En 1925 cette exaltation tombe. La gloire ne vaut pas d’être désirée. L’œuvre, elle non plus, n’a pas l’importance qu’on lui accordait. Tout ce qu’on croyait tenir, échappe. Mais l’héroïsme reste. Il consiste maintenant à vivre comme si on croyait à quelque chose, tout en ne croyant à rien :

Chercher, en sachant que le problème est insoluble ; servir, en souriant de ce qu’on sert ; se vaincre, sans but et sans profit; écrire, dans la conviction profonde que son œuvre n’a pas d’importance ; connaître, comprendre et supporter, en ayant toujours devant les yeux l’inutilité douloureuse d’avoir raison : il faut pourtant que je m’apprenne à trouver là de quoi prendre mes hauteurs et me soutenir au delà de moi-même. (Pour une Vierge noire.)

La vague de doute, de scepticisme qui, chez un autre, eût peut-être abouti à un idéal de vie aimable et facile, aboutit, chez Montherlant, à l’idéal le plus austère. C’est parce qu’il n’a aucune illusion, c’est parce qu’il n’a foi en rien qu’il se jette, yeux ouverts, dans l’héroïsme, qui suppose la foi la plus haute. Au moment de mourir, Pérégrinos s’aperçoit qu’il est mort pour rien.

Cette forme particulière de l’héroïsme, nous lui donnerons un nom ; nous l’appellerons le courage sans la foi. La volonté, chez Montherlant, de vivre une vie personnelle, sa frénésie de “se réaliser” et de sacrifier à cela considération, honneurs, carrière, famille, n’est-ce pas de l’héroïsme ? Et doublement de l’héroïsme, puisqu’il sait qu’il sera vaincu.

Ceux qui aiment les voyages intérieurs, les grands départs vers la découverte d’une âme, ne s’ennuieront pas avec Montherlant. Son témoignage sur lui-même, l’histoire de ses doutes, de ses scrupules, sa frénésie d’un bonheur impossible en même temps que cette soif constante d’héroïsme, ce désir (qui ne meurt pas) d’une vie plus noble, plus pure, ne constituent pas seulement une aventure intérieure du plus haut pathétique ; ils sont pour l’amateur d’âmes, pour le psychologue, une mine précieuse de documents.

Faut-il ajouter que l’homme écrit dans une langue admirable, riche de sonorités et au goût de fruit ? Qu’il a le sens de la grandeur, mais aussi le sens du burlesque, de la farce, le don du rire ? Et que tout ceci, en somme, est bien sympathique ?

Et pourtant, cher Montherlant, quelque chose vous manque. Quelque chose que vous pourriez acquérir, qui enrichirait votre expérience, qui renouvellerait en même temps vos sources d’inspiration. Je fais allusion à une certaine curiosité à l’égard des hommes et à l’égard des choses, aussi à une sympathie plus large. Vous êtes puissant, mais sur un petit espace ; vous êtes profond, mais seulement par rapport à vous-même ; vous bornez votre sympathie comme vous bornez vos voyages et comme vous bornez vos lectures. La haute valeur que vous accordez à Nietzsche, la moindre valeur de Gœthe à vos yeux, montre assez qu’il y a en vous quelque chose qui préfère la force à l’étendue.

Vos meilleures pages, pourtant, sont des pages d’épanouissement intérieur et de sympathie. Il ne faut jamais l’oublier. Vous souvenez-vous de cette phrase, si belle, de Mors et Vita : “Je suis altéré de quelque chose qui soit au delà de mes forces et qui n’ait pas moi pour fin” ? Ce sentiment, nous voudrions le retrouver dans vos prochains ouvrages, le voir s’épanouir. Lui seul pourra vous mériter, un jour, le nom de grand.

* * *

|

|

Je termine par deux ou trois remarques. Après sept ans d’anarchie intellectuelle et de vie vagabonde, il semble que Montherlant soit arrivé aujourd’hui à une période plus calme de son existence. A la guérison morale correspond chez lui un certain apaisement dans les idées, le désir d’une vie plus sage. Politiquement, littérairement, de toute façon, il incline aujourd’hui vers le parti de la conservation sociale. On en est même à se demander s’il ne va pas devenir “officiel” : on sait que le 15 mai prochain, au grand amphithéâtre de la Sorbonne, une soirée lui sera consacrée sous le patronage de M. Doumergue, où son œuvre sera présentée par la bâtonnier de Saint-Auban. Ses raisons? Le hasard de sa naissance tout d’abord, une tradition familiale qu’il ne veut pas renier. Et puis, le même mouvement qui inclinait Montherlant “à gauche” en temps normal l’incline maintenant de nouveau “à droite” au moment de ce qu’il croit être le péril. C’est le changement qui se produit chez beaucoup lorsque retentit ce S.O.S. : “La Patrie en danger !” ou : “L’Ordre en danger !” Voici ce qu’il me disait en 1932 : “Depuis trois ans, j’ai vécu hors de mon pays. J’y rentre. J’y trouve les menaces de guerre, voire de chambardement social, l’isolement de la France, à l’intérieur le désordre, la diminution évidente de mon pays. Je ne veux pas être confondu avec ceux à qui son destin est indifférent, non plus qu’avec ceux qui misent sur le désordre. Quand un danger s’annonce, l’acte instinctif d’un homme d’honneur est d’aller à l’endroit qui est dangereux, avant même d’examiner beaucoup s’il est en raison fondé à le faire. Le poste dangereux en ce moment, c’est le côté France et le côté ordre social, tous deux menacés. C’est vers eux que j’irai…”

“C’est vers eux que j’irai.” On voit l’homme, sceptique, se demandant s’il est “en raison” fondé à défendre un ordre social du reste indéfendable, mais dominant son scepticisme, le dépassant, le détruisant. Eût-elle cent fois tort, un homme de cœur ne peut que voler au secours de sa tribu menacée. De quelle façon? Aurait-il l’intention de jouer un rôle dans la vie publique de son pays ? Mais si la politique le dégoûte? J’ai parlé avec Montherlant à ce sujet : il pense avoir mieux à faire dans une œuvre littéraire. Quelques pages assez dures concernant le colonialisme devaient paraître dans sa Rose de sable; il décide de renoncer à ce livre en deux volumes, entièrement terminé, qui lui avait demandé deux ans de travail. Il décide aussi ( sans avoir la foi catholique ?) de ne plus attaquer la religion dans ses livres…

Le voici donc qui place les valeurs de caractère au-dessus même des valeurs d’intelligence. De deux voies à suivre, il choisit la plus difficile, celle aussi qui lui rapportera le moins. Il mérite que nous lui en tenions compte.

Alice Poirier, docteur ès lettres,

dans La Revue hebdomadaire, 12 mai 1934