Articles sur Montherlant (hors presse)

88. Henry de Montherlant, Juan Belmonte et la tauromachie, par François Zumbiehl

|

|

|

François Zumbiehl. |

Note

François Zumbiehl est vice-président de l'Observatoire national des cultures taurines, et l’'auteur, notamment, de "Le Discours de la Corrida" (Verdier, 2008), Manolete, (Autrement, Paris, 2008), Des taureaux dans la tête, (éditions Autrement, tome I : 1987 ; tome II : 2004), Le Calife (sur la vie de Manolete),(éditions Marval, 1999), Taurines, (éditions Climats, 1980).

Il est diplomate, a longtemps vécu en Espagne et en Amérique du Sud où il a occupé plusieurs postes de conseiller culturel auprès de l’ambassade de France de divers pays.

|

|

Le matador Juan Belmonte toréant par le bas, muleta dans la main gauche (Collection André Viard). |

|

|

|

Henry de Montherlant. |

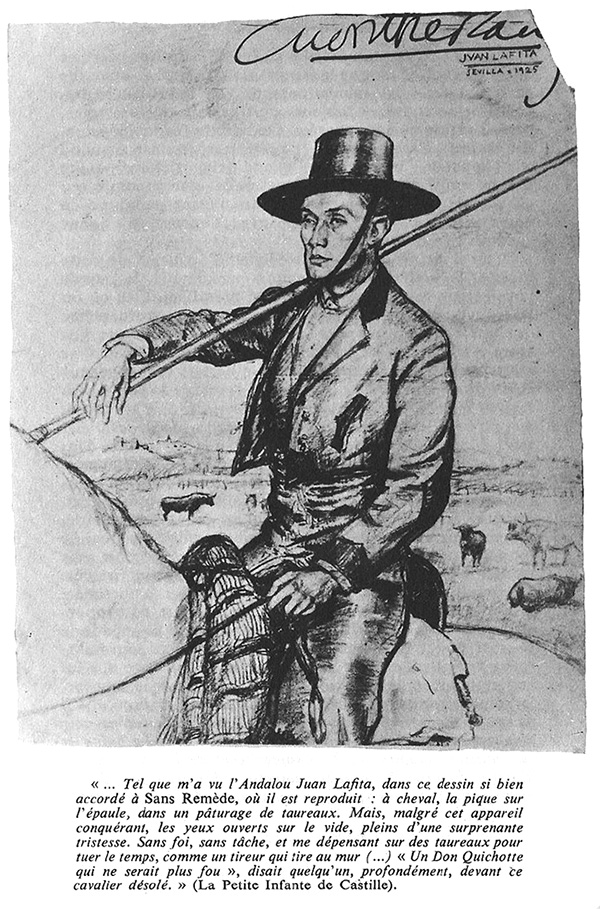

Henry de Montherlant fait la connaissance de Juan Belmonte en 1925. Le torero, déjà célèbre alors que l’écrivain ne l’est pas encore, le traite avec beaucoup d’amabilité, et cette rencontre est décisive pour l’itinéraire littéraire et personnel de Montherlant. Certes, la fascination pour le campo andalou, le génie sévillan et la tauromachie de Belmonte imprègnent l’écriture des Bestiaires, récit publié l’année suivante, mais la personnalité du Trianero va accompagner l’écrivain toute sa vie, jusqu’à sa mort même, et se refléter dans l’ensemble de son œuvre. Elle va le convaincre, par ailleurs, que la psychologie des toreros mérite d’être approfondie, étant au moins aussi importante que leur art.

Dans un texte de 1929, intitulé Belmonte et repris dans Le Génie et les fumisteries du Divin, où se trouve également un chapitre dédié à Rafael el Gallo, “le Divin Chauve”, et dans España Sagrada, Montherlant revient longuement sur sa rencontre avec le torero qui, si on l’en croit, s’apprêtait à subir une grave opération. En décrivant ses yeux profonds, sa mâchoire proéminente, son “silence qui était celui d’un homme qui songe et qui souffre”, sa plume fait de Belmonte le héros espagnol par excellence, montrant sa grandeur dans le dénuement et la faiblesse, pour tout dire un personnage classique des romans et du théâtre de Montherlant. Ce dernier trouve très éloquente une photographie prise à Utrera, à un carrefour, où on les voit côte à côte, lui souriant et satisfait, devant une route ombragée conduisant à un village, Belmonte au contraire, “sérieux, ridé, brûlé, les épaules tombantes et, derrière lui, une route nue, sans un arbre, qui mène à une étendue désolée ; l’un ayant pour futur les cornes des taureaux qui tuent, et l’autre, pour tout risque, les cornes des critiques littéraires…qui ne tuent pas, et parfois donnent la vie. ” Ce sentiment d’infériorité ontologique et morale, ressenti par l’écrivain par comparaison avec le torero, très présent dans la pensé de Montherlant, va se transmettre à Michel Leiris et conduire ce dernier à écrire son essai De la littérature considérée comme une tauromachie, où il soutient qu’un auteur doit avoir le courage de se mettre à nu sans rien cacher de ses pulsions les plus intimes, de même que le torero se place délibérément dans une position risquée et s’offre à la charge du toro.

|

|

|

Henry de Montherlant. |

Ce qui est certain, c’est que, grâce à Belmonte, Montherlant découvre que la psychologie, peu explorée jusqu’alors dans la littérature taurine, est un aspect central dans ce domaine. Il se rappellera toujours la confidence que lui fit le maestro de Triana : “la réalité du toreo, il faut la regarder depuis l’intérieur de l’arène.” Suivant ce conseil, l’écrivain va se centrer sur l’intimité du torero et sur la complexité de ses sentiments. Il y relèvera l’intensité, très souvent mêlée, de ce qui sera le titre d’un de ses essais, le plaisir et la peur. Qu’une figure de la dimensión de Belmonte n’hésite pas à parler de sa peur, et du combat de cette peur avec celle du toro lui-même, est une révélation qui le surprend et le remplit de respect. De la même façon il découvre avec passion, en voyant à l’œuvre le torero et en écoutant ses commentaires, qu’au sein de cet affrontement avec le taureau il existe une complicité physique et affective qui se rapproche de l’amour, et qui n’a plus grand-chose à voir avec la volonté :

“Le caractère érotique de la tauromachie, qui aujourd’hui s’impose à tous, fut manifesté pour la première fois par Juan Belmonte – écrit Montherlant en 1962 dans un de ses carnets – Lui-même était un homme très érotique, qui toréait avec érotisme.”

Cette charge érotique est le noyau de la faena d’Alban au toro Malange dans Les Bestiaires. Elle se retrouve aussi dans les dessins où Montherlant représente le corps nu de Belmonte toréant, sans doute inspiré par le fameux récit de cette scène nocturne à Tablada, sur les bords du Guadalquivir, très sensible en tout cas à la beauté de cette chorégraphie. Il préfère sans nul doute – et ainsi l’explique-t-il dans son livre Hommes et taureaux (1963), où il commente ses dessins – le torero dépouillé de son habit de lumières : “Un torero recouvert d’étincelles me paraît aujourd’hui ridicule. Où il y a un costume, il y a vraisemblablement un charlatan. ”

|

|

|

Henry de Montherlant, |

Jusqu’à la fin il sera également impressionné, comme il l’avait été lors de sa rencontré de 1925 avec le torero souffrant, par la solitude morale de Belmonte en proie à la déchéance physique, et par le dénouement tragique qui s’ensuivit. C’est ainsi qu’il explique dans Hommes et taureaux le geste de son ami : “Pardonné par les taureaux de cornes et de muscles, mais vaincu par ces taureaux intérieurs contre lesquels, à certains moments, l’art de vivre est impuissant… ” De la même manière Montherlant, vieilli et malade, sera vaincu par “ces taureaux intérieurs” et en finira dans son salon parisien, en 1972, d’un coup de revolver dans la bouche. Peu de jours auparavant il avait commenté dans un entretien télévisé qu’il était obsédé par la fin de Belmonte. De fait, dans un texte rédigé deux mois avant son propre suicide, intitulé Fermez-vous portes éternelles, où il s’attache à fermer littérairement toutes les portes de sa vie passée, Montherlant évoque une dernière fois le torero auquel il s’est senti intimement attaché. Il rappelle sa propre blessure dans le campo, en cette année 1925, provoquée par un toro qu’il voulait toréer en solitaire, sans personne au quite, ni pour l’assister, “ comme le faisait Belmonte adolescent.” Il explique que la raison principale de la mort de cette grande figure est le refus de la vieillesse et de la très prochaine “apparition du 7 dans sa vie (Montherlant se tue lui-même à 76 ans), et qu’avant de mettre fin à son existence Belmonte traita ses amis avec beaucoup de douceur, les comblant de cadeaux, comme le fit Caton d’Utique. Il considère, enfin, que l’inspiration populaire qui fit effectuer au cercueil, sur les épaules des admirateurs, un ultime tour d’arène de la Maestranza, est un signe magnifique “du sublime espagnol”.

Quant à l’aspect technique et esthétique, on ne peut qu’admirer comment l’écrivain, sans être un expert en matière taurine, parvient, dans son texte Belmonte de 1929, à préciser les raisons pour lesquelles le torero de Triana est “le rénovateur et le rédempteur de la tauromachie.” Il souligne “la magie de ses bras” et ajoute :

“Ses pieds étant presque immobiles, pour que le taureau ne s’en aille pas après être passé dans la cape ou la muleta, le torero a dû donner à ces leurres un magnétisme suffisant pour recueillir l’animal, le ramener à nouveau, le garder près de lui, le faire tourner autour de lui et, à chaque passe, gagner du terrain - et non le perdre comme font les autres -, jusqu’à laisser matériellement, avec la dernière passe, la tête de la bête rivée aux hanches de l’homme . Cet enchaînement, cette terminaison et cette douceur dans la lenteur des passes…ont fait de Belmonte ce qu’il est.”

En outre, comme Waldo Frank et Hemingway, également fascinés par Belmonte, l’auteur voit dans l’apparent défaut de ressources physiques du torero la clé de l’impact que son “art pathétique” exerçait sur les foules : “En effet, ce bestiaire, ce provocateur de la mort, est un émouvant poème de faiblesse.” Cependant, de même que Hemingway, Montherlant devine qu’après Belmonte, si la tauromachie reste soumise aux exigences d’une esthétique toujours plus raffinée, la corrida risque fort de perdre de son authenticité. Dans un texte de 1963, constatant cette dérive, il exprime un jugement plus réservé sur le torero qu’il admire : “Belmonte, archange de la tauromachie, a été aussi le démon.”

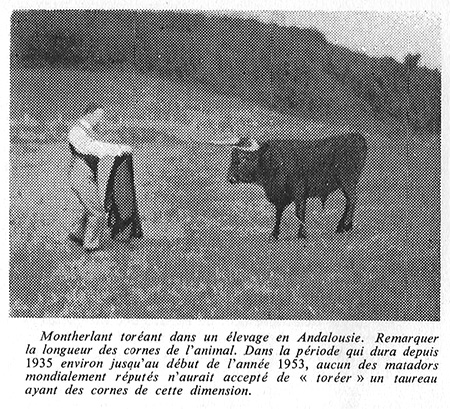

Le moment le plus intense de son culte au belmontisme s’incarne sans aucun doute dans la palpitante faena d’Alban au jeune taureau Malange, qui constitue également le sommet du roman Les Bestiaires. Imprégnée des sensations vécues par l’écrivain lui-même, qui eut l’occasion de toréer plusieurs fois dans le campo et dans des arènes de village, et même de recevoir un coup de corne (blessure qui le remplit d’orgueil !), cette faena ne se conçoit pas sans la référence à l’art de Belmonte (lequel – si on en croit Montherlant – lui enseigna, entre autres figures, à dessiner la véronique). Nous en reproduisons ici les deux principaux mouvements, au sens musical. Le premier mouvement, avec les véroniques de réception, est dominé par la tension due au contraste entre la violence de la charge, l’immobilité du torero et la douceur de son geste, le temple se combinant ici avec le rythme crescendo des passes. La sensation corporelle et l’élément érotique sont on ne peut plus présents :

“Alban avait le visage tendu, les mâchoires serrées et douloureuses, les ailes du nez dilatées, couvertes d’une sueur sibylline, ne respirait pas, n’avait pas peur, mais soufflait par les narines, comme le taureau ; il n’était qu’une seule immobilité consciente et inconsciente, glacée et bandée à se rompre… Maintenant, pour ramener plus vite la brute, sitôt qu’elle avait passé la cape il se jetait et la heurtait avidement de ses poings, de son coude, au flanc ou à la croupe, (satisfaisant là, aussi, son besoin de la toucher), de sorte qu’elle se retournait tout de suite et qu’il n’y avait plus une succession de passes mais une seule passe, il n’y avait plus qu’une seule bousculade tragique des deux êtres fondus en un seul être, il n’y avait plus qu’une seule caresse brutale et continue où le garçon, rétrécissant à mesure la cape, serrait toujours plus le monstre contre lui, le rapprochait toujours plus de lui, comme on rapproche une femme qu’on va faire entrer dans sa chair, l’enroulait tout autour de lui en même temps que sa cape…Et cet homme qui répond à chaque mouvement de la bête par un mouvement accordé, cet homme et cette bête qui s’emboîtent chacun tour à tour dans les vides que crée l’autre en se déplaçant…c’est le dieu et son prêtre qui édifient leur communion prochaine et la murent dans une danse nuptiale.”

Le second mouvement, semblable à un largo, correspond au travail avec la muleta – introduit cependant par un rythme très soutenu et par un accrochage du torero – et correspond aussi à ce que Montherlant savait de la deuxième époque de Belmonte, laquelle s’épanouissait l’année précisément où s’écrivaient Les Bestiaires (1925), au cours de laquelle le torero déploya, comme l’a affirmé l’écrivain, “un art plus solennel, plus reposé, plus pur”. De fait, nous entrons dans une autre dimension, et c’est sur elle que nous allons rester :

“Et voici que peu à peu la lutte changeait d’aspect, cessait d’être heurtée et dramatique. Comme dans tout art, la maîtrise engendrait enfin la simplicité. Les passes rituelles se firent posées et majestueuses, semblèrent faciles comme les actes qu’on fait dans les rêves, douées de la noblesse et de la liberté surhumaines qu’ont les mouvements filmés au ralenti. Il apparut à tous qu’au centre de l’arène une puissance souveraine agissait, qui seule était capable de ce détachement presque nuancé de dédain : la souveraineté de l’homme apparut à tous. Ce n’était plus un combat, c’était une incantation religieuse qu’élevaient ces gestes pur, plus beaux que ceux de l’amour, voisins de ceux qui domptent avec le taureau de grossiers spectateurs et leur font venir les larmes aux yeux [et ici, dans une note en bas de page, l’auteur raconte que certaines passes de Belmonte provoquèrent les larmes des spectateurs à Madrid et Séville, et que Belmonte lui-même lui affirma qu’il avait pleuré en contemplant une faena de Rafael el Gallo à Séville, en 1913.] Et celui qui les dessinait, soulevé de terre comme les mystiques par un extraordinaire bonheur corporel et spirituel, se sentait vivre une de ces hautes minutes délivrées où nous apparaît quelque chose d’accompli, que nous tirons de nous-mêmes et que nous baptisons Dieu.”

(Fragment de l'essai qui a été publié en décembre 2013 par la Revista de Estudios Taurinos de l'Université de Séville, décembre 2013)