Articles sur Montherlant (hors presse)

73. Philippe Giquel, le prince des airs, par Christian Lançon

Christian Lançon, né en 1957, est écrivain et journaliste.

|

|

|

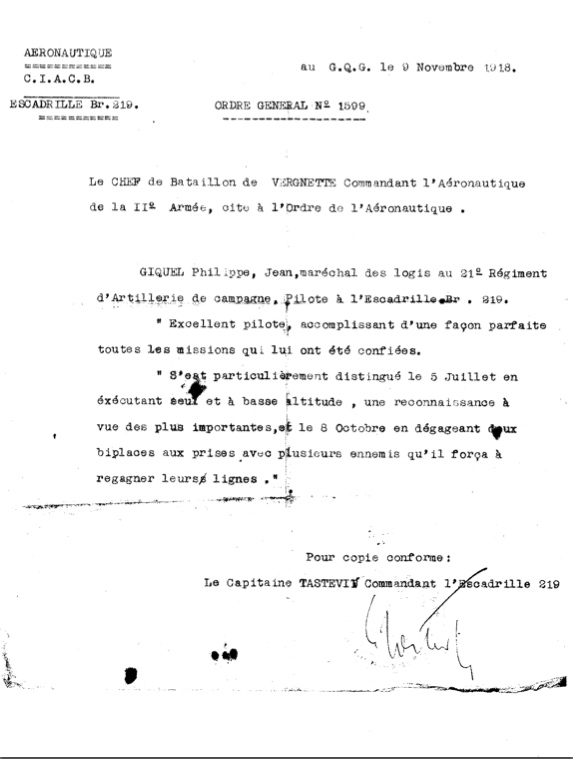

Le maréchal-des-logis Giquel |

Il fut le modèle principal du prince-enfant de La Ville, on le croisait déjà dans La Relève du matin, on le retrouvera dans Les Garçons. Son souvenir hante aussi Thrasylle, L’Exil, Le Songe… Mais qui était donc Philippe Giquel ?

|

|

|

Philippe Giquel, le jour |

Lors de sa première apparition dans Les Garçons, le jour de la rentrée 1911 à l’école Maucornet, ses nouveaux camarades demandent à Serge Souplier, dont le prénom, alors rare en France, est très en vogue en Russie, s’il est originaire du pays des tsars. “ Non, je suis Roumain ”, répond-il, avant de reconnaître qu’il est en réalité Français mais il arrive de Bucarest, où il a passé plusieurs années[1].

Or, c’est bel et bien de Russie qu’arrivait Philippe Giquel[2], lorsqu’en octobre 1909[3] il fit son entrée à l’école Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine (l’école Maucornet des Garçons), que Montherlant fréquentait déjà depuis deux ans.

La Russie, Philippe Giquel, y était né le 18 septembre 1897. Son aïeul maternel, le comédien Pierre Maucherat de Longpré[5], natif de Chambéry, avait à partir de 1848 fait carrière à Moscou et Saint-Pétersbourg, où il fit souche[6]. L’un de ses gendres, Armand Lionnet, représentant en soieries et dentelles, s’associa à Eugène Giquel, auquel il maria sa fille. Six enfants naquirent, dont quatre vécurent. Philippe en sera le benjamin.

La famille paternelle du futur prince n’était pas en reste de racines russes. Adélaïde Giquel, la mère d’Eugène, établie à Saint-Pétersbourg, était la couturière de la grande-duchesse Maria Feodorovna, dont l’époux deviendra le tsar Alexandre III. C’est elle qui dirigea la confection du manteau de sacre de la tsarine[7].

Dans la version définitive des Garçons, le père de Serge est “ chef de bureau dans une compagnie d’assurances de second ordre ”. La version de 1929, dans laquelle il est négociant en produits de beauté[8], est plus proche de la réalité, mais la maison E. Giquel-Lionnet avaient des activités plus étendues : elle représentait de nombreuses marques de parfumerie (notamment celles de François Coty) et de produits pharmaceutiques, ainsi que l’eau minérale de Contrexéville[9].

|

|

|

Eugène et Marcelle Giquel, les parents de Philippe. |

|

La famille Giquel, à l’instar de la famille Souplier, était-elle de “ finances courtes[10] ” ? Non, les affaires d’Eugène Giquel étaient prospères, du moins jusqu’à la révolution de 1917. Quand, tout en continuant à effectuer de fréquents séjours en Russie, il vint s’installer à Neuilly, sans doute en 1909, M. Giquel employa à demeure une préceptrice (qu’il avait amenée de Moscou), une cuisinière et une femme de chambre[11]. Sa situation, en tout état de cause, était plus brillante que celle du père de Montherlant, fonctionnaire de rang modeste[12].

Dès son arrivée à l’école Maucornet, Serge se fait remarquer par sa tenue débraillée, la rudesse de son langage et son caractère bravache. Il devint vite le voyou de l’école et la bête noire des professeurs. Alban de Bricoule, fils unique d’une mère astreinte par la maladie à une existence recluse, est captivé par ce garçon débordant de vie. Lui, qui “ en bon ou en mauvais, avait ce qu’on appelle “de la personnalité” ”, se sent “ complice avec ce gamin, qui, lui aussi, dans le troupeau de la pension Maucornet, apportait, à défaut d’autre chose, une personnalité. Ils étaient du même tonneau ; et tous deux avaient illico divisé l’école en deux camps, ceux qui les admiraient béatement, et ceux qui ne pouvaient pas les sentir[13]. ”

Ce passage du roman est-il autobiographique ? Jacques-Napoléon Faure-Biguet, ami d’enfance et biographe de Montherlant, qui sera plus disert sur l’époque de Sainte-Croix de Neuilly, évoque plus succinctement celle de Saint-Pierre. Il note toutefois que son ami lui confia un jour : “ J’ai su pendant ces années-là ce que c’est que d’être amoureux, amoureux fou, amoureux comme je ne l’ai plus jamais été de ma vie. D’ailleurs, chasteté absolue. Pas un baiser[14]. ”

|

|

|

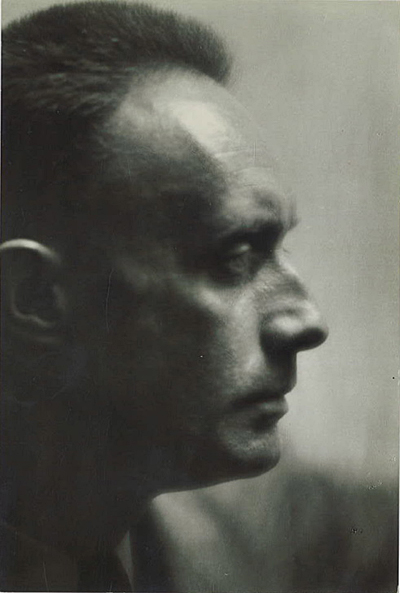

Photo dédicacée par Montherlant |

La photo complète et non “ arrangée ” [16]. |

En septembre 1910, Montherlant doit rentrer en classe de première. Ses parents jugent tous deux le niveau de l’école Saint-Pierre insuffisant pour le préparer au bac, mais sur le choix de sa nouvelle école ils sont divisés. Son père veut le confier aux jésuites de Saint-Louis-de-Gonzague. Sa mère et sa grand-mère, qui descendent du publiciste légitimiste Henry de Riancey, grand pourfendeur de la Compagnie de Jésus, tiennent pour Sainte-Croix. Montherlant a une bonne raison pour se rallier à leur choix : il a appris que c’est là que doit rentrer Philippe Giquel. Pour emporter la décision, il a recours aux grands moyens : opéré de l’appendicite durant l’été 1910, il empêche la cicatrisation de sa plaie en détachant chaque jour les agrafes de métal qui la ferment. Il ne guérira pas, affirme-t-il, si on ne l’inscrit pas à Sainte-Croix. Son père finit par céder mais lui impose un directeur de conscience jésuite[17].

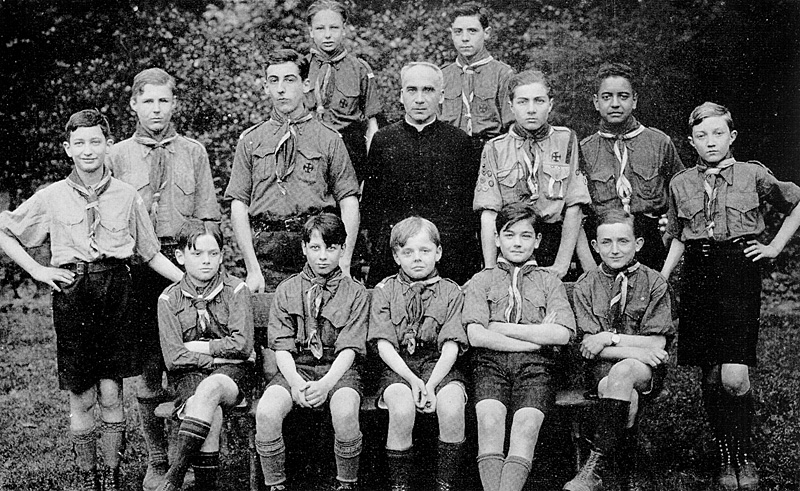

Cette convalescence agitée dure trois mois. Lorsqu’il entre enfin à Sainte-Croix, en janvier 1911, Montherlant a tôt fait d’être informé des us et coutumes du lieu. “ Le collège où j’étais était fort infesté — ou fort honoré, je ne sais ce qu’il faut dire — d’un grand nombre d’amitiés particulières”, confiera-t-il plus tard à Pierre de Boisdeffre[18]. Le jeune Montherlant, moins téméraire en ce domaine que face aux taureaux[19], tardera à entrer dans la danse : ce n’est qu’à la rentrée suivante qu’il demandera à Philippe Giquel de devenir son protégé. Le cadet accepte volontiers. Avec six de leurs camarades (trois grands, trois moyens), ils forment la “ Famille ”, sorte d’ordre de chevalerie dont les membres sont liés par un serment de fidélité et d’assistance mutuelle.

|

|

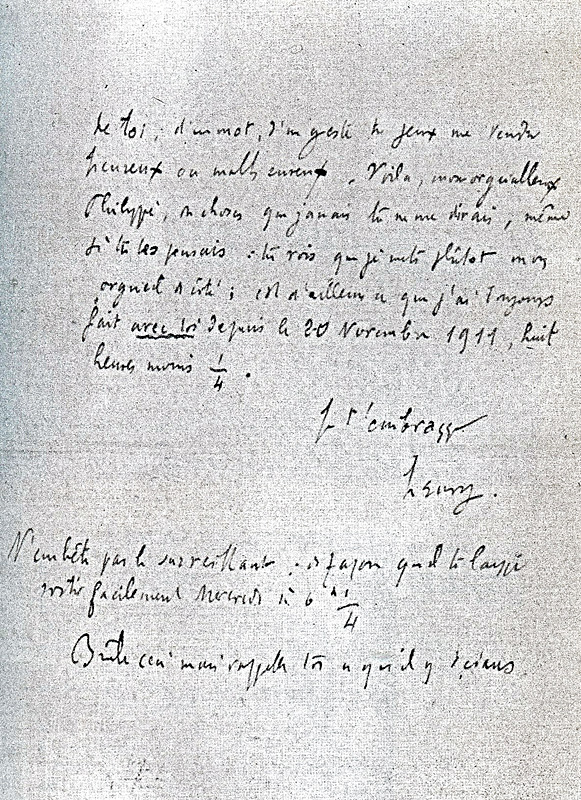

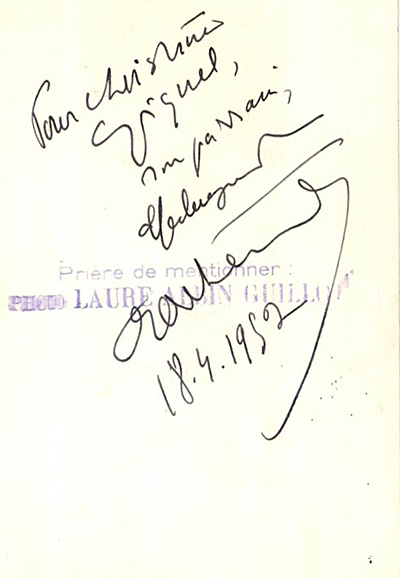

Fin d’une lettre de Montherlant à Giquel, datée de décembre 1911[20]. |

A peine créée, la Famille est menacée. Du haut de sa chaire, l’abbé de La Serre (de Pradts dans la fiction), préfet de la division de Giquel, pour lequel on lui prête un faible, la vitupère, désignant Montherlant comme “ l’âme de la conspiration ”. Quand il apprend par son protégé que leurs noms ont été ainsi jetés en pâture, le collégien-torero n’hésite pas : il court clamer son indignation chez le supérieur du collège, l’abbé Petit de Julleville (Pradeau de La Halle dans la fiction). Son audace paie, le supérieur se démarque de son subordonné : il n’interdit pas l’amitié Montherlant-Giquel, ni les autres, mais il les veut pures.

Au tour du second taureau. Celui-là est plus matois. Pour le dérouter, rien de tel que jouer franc-jeu. Sitôt a-t-il pénétré dans le bureau de l’abbé de La Serre que Montherlant lui propose de devenir son confesseur attitré. Le prêtre, pris de court, demande à réfléchir. Il consulte le supérieur, qui le presse d’accepter ; puis, fait porter un mot au Père de La Chapelle — le fameux jésuite imposé par M. de Montherlant — pour qu’il lui dise son opinion sur le gaillard. Elle est plutôt positive : le sujet est “ difficile, complexe, personnel mais généreux, très loyal.”

Le soir même, La Serre entend Montherlant en confession. Sur la promesse du collégien d’engager sa relation avec Giquel sur un “ nouveau rail ”, l’abbé accepte de tolérer lui aussi leur amitié. Le lendemain matin, une réflexion du cadet – “ Si toute la Famille pouvait en faire autant… ” – inspire à l’aîné l’idée d’une réforme morale à mener auprès de leurs camarades. Il se met aussitôt à l’œuvre.

|

|

État-major et personnel enseignant de Sainte-Croix, en 1912. |

Las, trois mois et demi plus tard, le 26 mars 1912, Henry et Philippe se font pincer alors qu’ils s’étaient isolés dans une cabane au fond de la cour du collège, “ pour parler de la réforme ”, assure l’aîné. L’argument est plausible — les deux amis n’ont guère l’occasion de se voir, le cadet étant souvent collé — mais il ne convainc pas les soutanes. Le 30 mars, dimanche des Rameaux, la sentence tombe : Montherlant est renvoyé. Sa mère obtient un sursis d’une semaine, jusqu’à Pâques. Mais sur l’insistance de l’abbé de La Serre, le délai de grâce est abrégé : celui qu’il tient pour un “ corrupteur des âmes ” est chassé en pleine semaine sainte. Auparavant, il a un entretien très abrupt avec l’abbé, qui lui arrache la promesse de ne pas chercher à revoir Giquel avant que celui-ci ait atteint l’âge d’homme.

Le lendemain, pour atténuer quelque peu son ton tranchant de la veille, l’abbé fait porter à l’exclu une lettre plus douce, mais ne peut s’empêcher d’y glisser quelques perfidies. C’en est trop : Montherlant veut aller reprendre sa parole.

Au matin du 5 avril, jour du Vendredi saint, il se présente à Sainte-Croix, mais La Serre a donné des ordres : le concierge lui barre la route. Le jeune homme s’estime délié de sa promesse et va attendre Giquel aux abords de son domicile pour l’en aviser. Il l’aperçoit, le suit du regard quelques instants, va pour l’accoster, renonce. Un demi-siècle plus tard, recensant dans ses Carnets les préceptes qui ont gouverné sa vie, il citera celui-ci, tiré du Bushido (code d’honneur du samouraï) : “ Toujours tenir sa parole, même si on l’a donnée à un chien[22] ”. Un an avant sa mort, il y reviendra : “ La Ville et Les Garçons sont [avant tout] l’histoire d’une promesse tenue[23]. D’une promesse dont celui qui l’a faite ne sait pas très bien si elle est fondée ou non (s’il y a une raison valable pour la tenir), mais qu’il veut tenir parce qu’il l’a faite. Et faite à son ennemi, qui l’a déjà piégé, et il le sait[24]. ”

Dans La Ville et la version définitive des Garçons, Souplier est exclu du collège en même temps que son aîné. Dans le premier jet de 1929, l’abbé de Pradts, après l’affaire de la cabane, obtient sa grâce ; il ne sera renvoyé qu’un mois plus tard, l’abbé Petit de Julleville profitant d’une absence du protecteur pour liquider le protégé. La pathétique confrontation entre les deux prêtres, apogée de la Ville, apparaît comme pure fiction. D’autant que dans les versions de 1929 et 1947 du roman, le supérieur, lors de l’épisode de la cabane, effectue une période militaire. C’est par lettre qu’il en sera informé et par télégramme qu’il ordonnera le renvoi d’Alban.

Le 6 avril, jour du Samedi saint, La Serre était venu voir Mme de Montherlant. Son fils confiera à son ami Faure-Biguet, qui le rapporte dans son livre : “ Il a eu la naïveté de lui dire : “Ne croyez pas que j’aie agi par jalousie. ” C’était avouer… ” Ce passage sera caviardé dans la réédition de 1948[25]. Trois ans plus tard, La Ville venant de paraître en librairie, La Serre révèlera au journaliste R.-G. Nobécourt qu’il est l’abbé de Pradts, tout en lui assurant être “ complètement en dehors du renvoi de Montherlant[26]”.

Dès l’année suivante, Montherlant ébauchera les premières scènes de La Ville. Son héros émet un désolant constat : “ Toute ma vie s’arrête en mars 1913 [en fait, 1912], j’ai épuisé au collège tout ce que j’avais d’amour en moi. Quelle chose incroyable ! Ce qui est prélude pour les autres a été tout pour moi. Et c’est fini maintenant[27]. ”

|

|

L’abbé de La Serre, à son départ de Sainte-Croix en 1927, fut nommé vice-recteur |

|

|

|

Philippe Giquel, |

En novembre 1914, un bruit parvient aux oreilles de Montherlant : Philippe Giquel s’est engagé. Il veut suivre son exemple. Mais sa mère est au plus mal, elle lui demande de patienter jusqu’à sa mort. Montherlant tient là le sujet de sa première pièce, L’Exil[29]. Deux amis, Bernard Sénac et Philippe de Presles, dix-huit ans chacun, projettent de partir pour le front ensemble, et cette perspective les exalte. Philippe est le plus lyrique : “ Songe donc, ça va être du collège en grand. (…) Nous avons une occasion unique, que jamais nous ne retrouverons. ” Mais sa mère refuse. Sénac part seul ; de Presles se sent exilé de sa patrie profonde : “L’exil, toujours l’exil ! Hier, au collège, je me mêlais, et c’est pourquoi j’y ai été si heureux. Et puis le collège qui m’exile, pour je ne sais quelle bêtise, quand j’avais fait de lui ma chose et mon amour. Et puis la guerre, et exilé de la guerre[30]. ” Montherlant a donné le prénom de Philippe à son double. Dans Les Garçons, Souplier apparaîtra dans les rêves des Bricoule mère et fils, métamorphosé en Alban : “ Irrésistiblement, il y avait quelque chose qui venait d’un autre monde pour faire un seul de ces deux êtres, et les montrer par là justifiés[31]. ”

Dans son roman de guerre, Le Songe, publié en 1922, Montherlant s’est inspiré de son camarade de Sainte-Croix pour forger le personnage de l’aspirant Prinet, un ancien condisciple qu’Alban retrouve au front : “ Ils marchent côte à côte. Ils ne se voient plus. Il en fut soulagé. “Bien des fois j’ai songé à ce jour où nous nous reverrions. Je le remettais à plus tard… Ô heure, te voilà donc venue, songeait Alban, heure attendue depuis 8 années. (…) Comme il en a fait des choses sans moi[32]…” ” Alban vivra ce que Philippe de Presles comme Montherlant ont seulement rêvé : faire la guerre auprès de leur meilleur ami de collège.

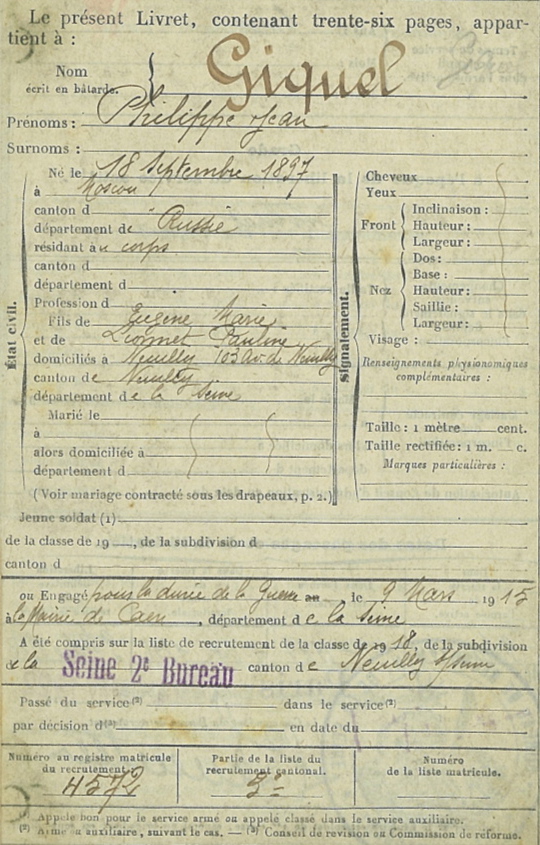

La rumeur de novembre 1914 était fausse, Giquel n’était pas soldat. Du moins pas encore : il s’engagera peu de temps après, le 9 mars 1915, à 17 ans et demi. N’ayant pas les 18 ans requis, il devra falsifier ses papiers d’identité. L’engagement est signé à Caen. (La famille Giquel avait une maison de vacances à Cabourg, à 38 km de Caen. Sans doute s’y était-elle repliée.)

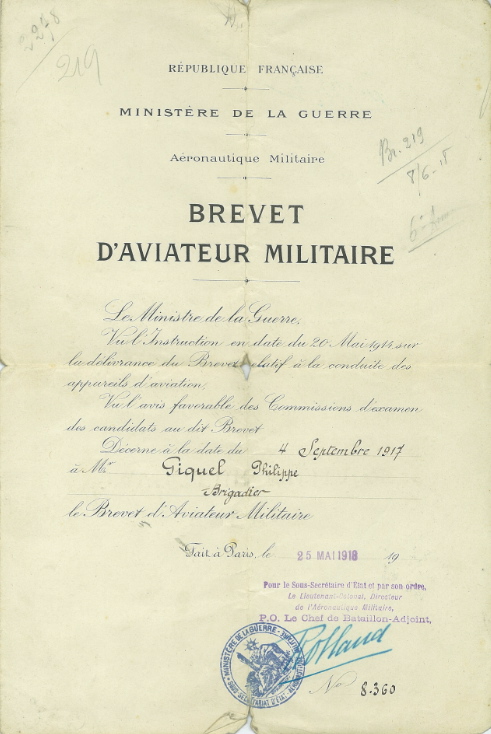

Le jeune volontaire est affecté au 21e régiment d’artillerie, basé à Angoulême. Deux mois plus tard, le 15 mai 1915, il est versé dans la 61ème division d’infanterie, alors en opération dans la Somme. Sa belle conduite au feu lui vaut de passer brigadier dès le 10 octobre. Il vient d’avoir 18 ans.

|

|

|

Philippe Giquel, 18 ans, étrenne son galon de brigadier. |

|

En mai 1917, il décide d’entamer une formation d’aviateur et rejoint le centre d’instruction de Chartres. Il en sort breveté pilote militaire le 4 septembre suivant. Il poursuit sa formation à l’école de pilotage de Juvisy (Essonne) où il suit des cours d’électromécanique, puis au groupe des divisions d’entraînement du Plessis-Belleville (Oise), qui prépare les pilotes diplômés aux conditions du combat.

|

|

|

Livret militaire et brevet d’aviateur de Philippe Giquel. |

|

D’abord moniteur sur avions Caudron R. XI, il est bientôt versé, à sa demande, dans une unité de combat. Le 10 juin 1918, il rejoint l’escadrille Breguet 219, intégrée à la 6ème armée. Là encore, il se distingue dès son arrivée. Le 5 juillet il part, seul, effectuer une mission de reconnaissance, à basse altitude, au-dessus d’un secteur-clé du dispositif allemand. Le 14 août il est promu maréchal-des-logis. Le 8 octobre, aux commandes de son Breguet XIV, il parvient à dégager deux avions de son escadrille en mauvaise posture face à un ennemi en surnombre qu’il contraint à la fuite.

|

Ces faits d’arme vaudront à Philippe Giquel une citation à l’ordre de l’aéronautique (ci- contre), assortie de la croix de guerre. Il sera en outre décoré de la médaille militaire, de la médaille interalliée, de la croix du combattant volontaire et de la médaille de la bataille de la Marne. L’armistice signé, et jusqu’à sa démobilisation, le 15 octobre 1919, il assurera des liaisons postales au sein du 1er Groupement d’aérostation.

La guerre de Montherlant fut plus brève. Né en 1895, il aurait dû être mobilisé avec sa classe, en 1915, mais fût réformé pour hypertrophie cardiaque. En 1917, l’hécatombe du chemin des Dames incita le Gouvernement à faire appel aux réformés, qui seront versés dans le service auxiliaire. Montherlant est requis en août 1917. On l’affecte d’abord à des tâches agricoles, puis au secrétariat de l’État-major des armées de l’Est. Le 1er mai 1918, tout en gardant son statut d’auxiliaire, à sa demande il part pour le front en qualité d’adjoint d’un officier de renseignements. “ Je vois que je pars sous les auspices du printemps et puis aussi le jour de saint Philippe, nom qui me rappelle des souvenirs émouvants, et une grave amitié à laquelle je suis resté fidèle… ”, écrit-il à sa grand-mère[33]. Le 6 juin, il participe à un exercice de tir dans un petit bois à 2 km à l’arrière des lignes. Repérée, sa section essuie un tir nourri d’obus allemands. Montherlant est atteint par sept éclats (reins, cuisse, omoplate), dont un seul pourra être extrait. Déclaré invalide à 50 %, il finira la guerre comme interprète auprès de l’armée américaine, poste qu’il occupera jusqu’à sa démobilisation, le 23 août 1919.

Sa blessure lui vaudra une citation assortie, comme celle de Philippe Giquel, de la croix de guerre. Comme son ancien condisciple, il recevra aussi la croix du combattant volontaire.

Démobilisé, le sergent de réserve Giquel ne quittera pas l’aviation. Avec Auguste Ledeuil, ancien compagnon d’escadrille de “ l’As des as ” René Fonck, il fonde une société de publicité aérienne et organise des meetings avec démonstrations de voltige, assurées par les deux anciens pilotes de guerre eux-mêmes[34].

Philippe Giquel ne délaisse pas, pour autant, l’aviation militaire. De 1922 à 1939, il accomplit treize périodes volontaires, ce qui lui vaut de la promotion dans l’armée de réserve : nommé sergent-chef en 1929, il passe sous-lieutenant en janvier 1939.

|

|

|

Philippe Giquel dans les années 20. |

L’avion n’est pas son seul centre d’intérêt. En 1925, il réoriente sa carrière civile vers l’automobile. D’abord directeur commercial d’une société de carrosserie, à partir de 1927 il se spécialise dans la voiture haut de gamme, dirigeant ou inspectant les ventes de firmes distribuant quelques uns des plus beaux modèles de l’époque : Buick, Cadillac, Delage, Hotchkiss.

La politique est aussi une de ses passions. Au début des années 30, il adhère aux Croix-de-feu, la ligue d’anciens combattants nationalistes du colonel de La Rocque. Il y côtoiera Jean Mermoz[35]. En 1932, La Rocque lui ouvre les colonnes du mensuel de la ligue, Le Flambeau, pour une série d’articles intitulés “ Pour une politique aérienne ”. Il le présente comme un “ aviateur de haute classe ”, qui vient “ entamer une campagne. ” Le credo de Philippe Giquel, qui signe “ Mirador ”, tient en une phrase : “ L’avenir des peuples est dans l’air —qu’ils le veuillent ou non ! ” “ Chaque grande époque de l’Histoire, poursuit-il, a son système particulier d’artères essentielles. Rome n’eût point été Rome sans ses routes coloniales[36]”. Une observation qui aurait séduit son ancien condisciple, dont il égratignera, le mois suivant, un des glorieux confrères : “ Que fait donc à Washington notre ambassadeur, M. Paul Claudel ? M. Paul Claudel applaudit à la “belle performance” du dirigeable allemand, car M. Paul Claudel ne comprend rien à l’aviation[37]. ”

En novembre 1933, toujours dans Le Flambeau, Mirador met en garde ses compatriotes contre l’Allemagne qui, sous divers subterfuges (elle prend garde à ne pas violer trop ouvertement le Traité de Versailles), reconstitue son potentiel aéronautique de guerre. Six ans avant le pacte germano-soviétique, le journaliste volant fait une remarque prémonitoire : “ On nous parle des dissensions actuelles entre les nazis et le communisme soviétique. Nous verrons combien peu elles entravent l’amélioration et la progression des échanges commerciaux entre les deux patries. ”

“ Où en est notre armée de l’air ? ” s’interroge, le 8 août 1936, un certain J. Davion à la une du Flambeau, devenu hebdomadaire. Le fond de l’article, sa forme, le pseudonyme de circonstance : aucun doute, c’est du Philippe Giquel pur sucre.

Le 13 février 1937, la signature d’un nouveau spécialiste de l’aviation, Jean Philippe, apparaît dans le journal de La Rocque pour célébrer la renaissance d’Air Bleu, la compagnie de poste aérienne intérieure de Didier Daurat, le légendaire “ Rivière ” de Vol de nuit. Jean Philippe, on l’aura deviné, n’est autre que Philippe Giquel (Jean était son second prénom). Il a une bonne raison pour faire l’éloge d’Air Bleu : abandonnant l’automobile, il vient d’intégrer le staff de la firme de Daurat.

Si son nouveau pseudonyme est moins fantaisiste que les précédents, c’est parce qu’il prend désormais la parole dans les meetings du Parti Social Français (PSF), créé par La Rocque après que le gouvernement de Front populaire eut dissous les Croix-de-feu : pour galvaniser les troupes, il faut un nom qui sonne vrai.

C’est alors qu’un de ses anciens condisciples entreprend de retrouver sa trace…

En 1937, Montherlant a en effet décidé de reprendre son roman sur Sainte-Croix, abandonné en 1929[38]. Il charge son amie Élisabeth Zehrfuss, qui le rapporte dans son journal inédit, d’une mission de confiance : dénicher l’adresse de Philippe Giquel, seul à pouvoir lui apporter certains renseignements indispensables à son roman. Mme Zehrfuss, qui prend sa mission au sérieux, part écumer Neuilly : l’ancien domicile de la famille Giquel, la Mairie, le Trésor public, le cimetière… Montherlant la surnomme “ Laetitia Toureaux ”, du nom d’une jeune détective privée dont le mystérieux assassinat faisait alors la une des journaux.

C’est en remontant la piste militaire que l’écrivain, guidé par sa fidèle Laetitia Toureaux, tombe sur un capitaine de l’armée de l’air qui, tout en refusant de lui donner l’adresse de Philippe Giquel, se propose de lui faire suivre une lettre.

Au moment d’écrire à son ancien condisciple, Montherlant confie son embarras à son amie : “ Je viens de commencer ma lettre, je ne sais que lui dire ni comment la tourner ; prendre un ton familier, ou un ton de collège, ou un ton lointain[39]. ” Ce sera le ton de l’émotion contenue :

“ Mon cher Giquel,

” Avant tout, permets-moi de te dire tu. Je ne saurais faire autrement.

” Il y a vingt-cinq ans que je ne t’ai vu, ni n’ai entendu parler de toi, sauf par ton concierge, à qui, jusqu’en 1915 ou 16, je demandais de tes nouvelles. Après la guerre j’ai été voir, au cimetière de Neuilly, si ton nom était sur le monument aux Morts[40].

” Depuis ces vingt-cinq ans il ne s’est pas passé — j’allais écrire “ d’années ”, et en réalité je devrais dire : “ de mois ” — sans que j’aie songé à ce qu’était le Philippe Giquel de 1910-1912, et (moi si peu constant dans mes affections) toujours avec le même sentiment d’amitié, et d’émotion pour un temps qui fut, tout compte fait, plein de noblesse, et si important dans ma vie. Pendant ces vingt-cinq ans, j’ai écrit des livres, je suis devenu ce qu’on appelle “ célèbre ”, j’ai eu tous les honneurs que je pouvais avoir sans m’abaisser, je serais de l’Académie ou sur le point d’en être, si j’avais cru pouvoir l’accepter sans déformer mon caractère et mon œuvre. Et cependant, si, au lieu des milliers de lettres d’inconnus qui m’écrivent, j’en avais reçu une spontanée de toi, j’en aurais eu plus de plaisir que de tout cela.

” Je voudrais te revoir. Je t’ai écrit une fois, pendant la guerre, sans réponse. Peut-être ne me répondras-tu pas davantage cette fois. Ne crains pas cependant que je cherche à renouer une amitié avec quelqu'un qui sans doute n’en a que faire, et qui est peut-être un homme absolument différent de l’enfant si “ attachant ” (le mot est de de La Serre) qu’il fut. Mais j’écrirais bientôt un livre de souvenirs du collège. Je ne crois pas que ce soit t’en demander trop d’en causer avec toi. Une heure, je n’en demande pas plus. Ensuite, si c’est cela que tu souhaites, nous pourrons ne nous revoir plus jamais.

(…)

” Cette lettre te paraîtra sans doute étrange. Mais tout en moi est, a toujours été, et sera toujours étrange. Sois assuré cependant que le fait de te rencontrer une fois ne serait nullement une menace pour le genre de vie que tu t’es créé aujourd’hui.

” Je ne mets pas de formule finale à cette lettre. On est trop habitué à en mettre qui sont mensongères, pour les employer quand elles seraient vraies.

Montherlant[41] ”

Quelques jours plus tard, d’une voix claironnante, l’écrivain téléphone la nouvelle à Mme Zehrfuss : “ Lettre de Giquel ! C’est épatant, poursuit-il, il m’écrit comme si nous nous étions quittés la veille.” Dans sa réponse son ancien condisciple lui confie n’avoir lu aucun livre de lui, mais a eu quelquefois la velléité de lui faire signe. Il veut bien le revoir, quoiqu’il appréhende de lui causer une déception[42].

Montherlant doit se rendre en Alsace pour une huitaine de jours. Le 24 juin, il écrit à Giquel qu’il lui téléphonera à son retour pour convenir d’un déjeuner. Il joint à sa lettre un exemplaire de son premier livre, La Relève du matin, en demandant à l’ancien de Sainte-Croix de lire “ au moins ” le chapitre 2 de l’essai intitulé “ La Gloire du collège ” qui lui dit-il, parle de lui. “ Incompréhensible, ajoute-t-il, que je ne t’aie pas envoyé ce livre quand il parut, en 1920. Crainte, je pense, que tu ne me répondes pas. ” De même, c’est avec “ stupéfaction ” qu’il se rend compte qu’il est resté un quart de siècle avant de tenter de reprendre contact avec lui : “ J’en cherche les raisons, et ne les trouve pas. ” Ce n’est pourtant pas faute d’avoir pensé à lui : “ depuis ces 25 ans, tu es resté si présent dans ma mémoire qu’il ne s’est pas passé une année, je crois, sans que, une nuit, je rêve à toi (de même je rêve une fois par an environ à ma mère, morte en 1915.) En février dernier, dans la montagne, encore toi dans un rêve, et toute la matinée du lendemain, bouleversée, et incapable d’écrire un mot du Démon du bien, auquel je travaillais à ce moment ; et c’est alors que je décidai de t’écrire à mon retour. ”

Ce bouleversement qui saisit Montherlant chaque fois qu’il pense ou rêve à l’époque de Sainte-Croix, on en trouve, en effet, un écho dans la note liminaire au Démon du bien : “ Je serai content de retrouver avec mon ouvrage suivant les Garçons (…) la même inspiration qui a dicté mes premiers ouvrages. Les Garçons ne sont pas un livre où on ricane : c’est, si j’ose dire, un livre religieux, quelque chose d’analogue, dans mon œuvre, à ce qu’est la plus longue des lames qui déferlent sur une plage[43]… ” Sainte-Croix a été le point culminant de sa vie comme le collège du Parc le fut pour Alban : “ Nulle part, depuis, il n’avait retrouvé la qualité, l’intensité, le générosité qu’il avait connues au Parc ; pas une fois il n’avait retrouvé, ni en lui ni autour de lui, ce désir de “ rendre meilleur ” un être, auquel un autre être était capable de sacrifier les trésors les plus chers de sa vie[44]. ”

Quant au rêve de février 1937 comment ne pas le rattacher — sans pour autant affirmer que les deux se rapportent à la même personne — à cet autre du 12 décembre 1971, moins d’un an avant sa mort, dont le récit clôt son ultime ouvrage, Mais aimons-nous ceux que nous aimons ? : le visage d’un “ être ” qu’il a aimé “ en des temps très lointains ” apparaît à Montherlant durant son sommeil. Cet être vient périodiquement le visiter en songe “ depuis un temps infini, et chaque fois la matinée du réveil en est bouleversée ”, mais cette fois, les battements précipités de son cœur l’ont réveillé en sursaut. “ S’ils m’avaient emporté, si ç’avait été une crise au cœur, quelle fin de vie ! A la lettre, mourir d’amour. ”

Ce rêve, Montherlant le veut porteur d’une révélation : “[Il] m’a montré que cet être était le seul que j’aie aimé de ma vie entière, que mes autres amours n’avaient été que des caricatures de celui-là, et que le bonheur même avait été peu de choses après lui[45]. ” Texte “ déchirant ”, écrira le jésuite Jean Manbrino[46], à l’unisson d’autres critiques qui y verront le testament du grand écrivain. Si testament il y a, un codicille daté du même jour en relativise singulièrement la portée : “ Comme prévu, dès ce soir le rêve s’est effacé de ma mémoire et de ma sensibilité. Ce matin, c’était immense, et ce soir ce n’est rien[47]. ”

Montherlant rentre d’Alsace, et les deux anciens condisciples se retrouvent enfin. La rencontre a lieu au café Viel, proche du siège d’Air Bleu, boulevard des Capucines. “ C’était très émouvant de se revoir, dira l’écrivain à son amie Zehrfuss, c’est un type avec lequel je serais heureux de partir en cas de mobilisation. (…) Pendant la guerre, il a descendu plusieurs avions boches. (…) J’aimerais être à ses côtés s’il y avait un coup dur. ”

Philippe Giquel apprend à Montherlant qu’il est marié, mais en instance de divorce, ce qui fut “ tout de suite très sympathique ” à l’écrivain, alors en pleine rédaction des Jeunes Filles. Il n’a pas d’enfant mais a élevé un beau-fils, qu’il a inscrit à Sainte-Croix. “ Assez bizarre ” de la part d’un élève renvoyé, fera remarquer le futur auteur de La Ville à sa confidente.

La conversation fut aussi politique. Le militant Croix-de-feu exprima, comme de juste, “ des idées très arrêtées au point de vue national[48] ”. Pour autant, l’objet initial du rendez-vous n’est pas perdu de vue : le cadet raconta “ une foule d’histoire sur Sainte-Croix ” que l’aîné avait oubliées. “ J’ai eu tout à coup dix-sept ans ”, confiera-t-il, très ému, à Mme Zehrfuss.

Dans ses Carnets de l’époque, Giquel fait toutefois les frais de son ironie. Montherlant y évoque, sans le nommer, un “ homme qui prend la parole dans les réunions P.S.F. (réunions d’extrême droite[49]), mais pas sous son nom ”, rapprochant ce trait du “ gosse qui porte une cocarde tricolore, mais sous le revers de son veston. ” Le tout est classé sous l’intitulé “ Nationaux[50] ”.

En outre, si l’écrivain, qui a toujours refusé de monter dans un avion, écouta avec admiration l’ancien as de l’escadrille Breguet 19 lui parler de sa guerre, Air bleu ne suscite pas chez lui le même enthousiasme : “ Auprès de l’aviation qui tue ”, bien décevante lui apparaît “ l’aviation commerciale, où des hommes risquent leur vie pour faire gagner quelques heures aux messages de la filouterie financière ou de l’imbécillité commerciale ”, écrira-t-il en mai 1940[51].

Dans Les Garçons version 1929, Alban, une fois exclu du collège, ne reverra jamais Sandrier (premier nom de Souplier). Après la rencontre chez Viel, Montherlant reprit son texte et y ajouta ce paragraphe, bel exemple d’interaction entre vie et œuvre :

“ C’est 24 ans plus tard qu’Alban de Bricoule, ayant recherché la piste de Serge Sandrier, fit faire des recherches, le retrouva, et le revit.

Pendant trois heures ces deux hommes, ces deux quadragénaires de 39 et de 41 ans – le plus jeune déjà touché de calvitie – parlèrent du passé, de ce qu’ils y avaient été, l’un et l’autre, de ce qu’ils y avaient été l’un pour l’autre, — chez l’aîné, avec une extraordinaire émotion. Ensuite ils ne se revirent jamais. Ce qu’ils se dirent durant ces trois heures, il n’y a pas lieu de le rapporter ici[52].”

Les retrouvailles des deux exclus de Sainte-Croix furent-elles vraiment sans lendemain ? C’est ce qu’affirme Mme Zehrfuss, à qui Montherlant ne parla plus de Giquel, si ce n’est une unique fois, en mai 1938, pour s’étonner qu’il ne lui donnât plus signe de vie : “ Son éloignement est [un mot illisible, sans doute : surprenant] puisque le voici pisseur d'encre, il aurait pu penser que j'aurais pu lui rendre service[53]. ” De fait, après avoir quitté Air Bleu, Giquel, sous son pseudonyme de Jean Philippe, collaborait à plein-temps au Petit Journal, le quotidien racheté par La Rocque en 1937. Il couvrait bien sûr l’actualité aéronautique — parfois en première page, comme on le voit ici, avec le numéro du 30 avril 1938 :

|

Le colonel de La Rocque aurait sans doute été fort étonné si on lui avait prédit que sa prose aurait un jour les honneurs de la Pléiade. Ce sera pourtant le cas, grâce à un des ses lecteurs de choix. On trouve en effet, dans le volume des essais de Montherlant, une (brève) citation de son éditorial du Petit Journal du 20 septembre 1938[54]. Jean Philippe signait un article en page 5 du même numéro. Son nom apparaîtra dans le quotidien jusqu’en juillet 1939.

|

|

|

Le s/lieutenant Giquel |

Le 1er septembre, le sous-lieutenant de réserve Giquel reçoit son ordre de mobilisation et rejoint le centre d’instruction de l’aviation de chasse, à Chartres. Le 12 novembre, il est affecté à l’État-major de la zone d’opération aérienne Nord, puis, le 15 février 1940, à l’État-major de l’air, 2ème région, comme officier de terrain. Un mois plus tard, il est promu lieutenant. Au mois de juin, son unité reçoit l’ordre de se replier en Gironde ; il en sera l’officier orienteur. Arrivé à Bordeaux, il est affecté à l’État-major de la base aérienne principale de la Gironde, jusqu’à sa démobilisation, le 9 août 1940.

A l’automne 1940, La Roque dépêche Philippe Giquel en Algérie, pour y inspecter les sections locales du PSF. Sa mission accomplie, il tente vainement de rallier Londres, puis décide de se fixer à Alger, dont est originaire sa nouvelle compagne, qu’il épousera en 1946. Délaissant le journalisme, il fonde la succursale d’une société de négoce, “ Sucres et Produits Coloniaux ”.

|

|

|

Sur l'ensemble de sa carrière, |

En janvier 1943, deux mois après le débarquement allié en Afrique du nord, le lieutenant de réserve Giquel, âgé de 45 ans, est de nouveau mobilisé. Il rejoint la 42ème batterie d’artillerie de l’Air, basée à Oued-el-Alleng, dans la plaine de la Mitidja. Le 16 août, il est grièvement blessé en service commandé, dans un accident de jeep. Souffrant d’une fracture du bassin et d’une luxation de la hanche, il doit subir trois mois d’hospitalisation à Blida, puis quatre mois et demi de convalescence. Rétabli, il est affecté à l’État-major de la 5ème Région aérienne (celle d’Alger). Le 27 juillet 1944, il rejoint le Congo pour devenir chroniqueur militaire à Radio-Brazzaville, le poste du service d’information des Français libres, dont les émissions ont une portée internationale. Puis il rentre à Alger, où il poursuit ses chroniques sur Radio-France, avant de partir à Rabat pour y diriger Radio-Maroc. Démobilisé le 16 août 1945, il conservera cette fonction à titre civil jusqu’à sa démission un an plus tard, par suite d’un désaccord avec l’administrateur général de la Radiodiffusion française. De retour à Alger, il y reprend ses chroniques sur les ondes et collabore occasionnellement au quotidien algérois Dernière heure. De 1949 jusqu’à son départ d’Algérie en 1962, il sera directeur commercial d’une société de matériel frigorifique.

|

|

|

Philippe Giquel, directeur de Radio-Maroc. |

…et directeur commercial chez Thomson-Frigeco. |

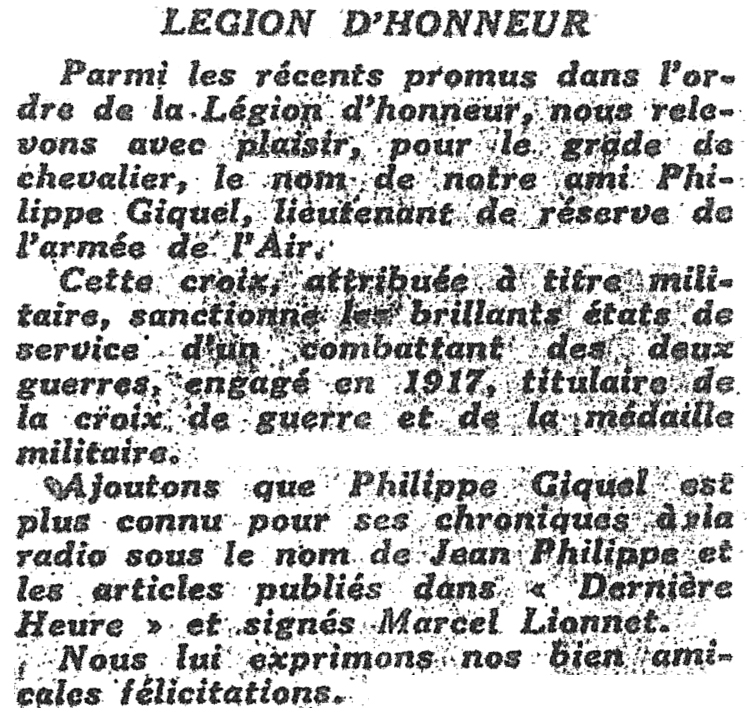

Le 14 juillet 1950, au titre de sa participation aux deux conflits mondiaux, Philippe Giquel est fait chevalier de la Légion d’Honneur.

|

|

|

Dernière heure, 30 septembre 1950. |

C’est en août 1950 que Montherlant reprit contact avec son ancien condisciple[55]. “ Le sentiment qui m’a fait renouer avec toi, ainsi, pour la seconde fois, lui écrit-il le 24 décembre 1950, est cet extraordinaire attachement que j’ai à mes souvenirs de collège et d’adolescence. Ils gardent pour moi une intensité et une pureté que je n’ai jamais retrouvées depuis, et, chose étrange, je savais sur le moment même (je veux dire : quand j’avais 16 ans) l’importance qu’ils auraient dans ma vie. ”

Comme en 1937, lorsqu’il provoqua les premières retrouvailles, Montherlant projette à cette époque de s’atteler à une œuvre inspirée par Sainte-Croix. La première fois il y renonça, la guerre qui menaçait l’incitant à abriter dans un coffre-fort londonien le dossier des Garçons, qu’il ne rouvrit qu’en 1947. Cette fois il allait mener à bien l’œuvre en gestation. Ce sera La Ville dont le prince est un enfant, écrite durant l’été 1951 (mais ébauchée trente-huit ans plus tôt) et publiée l’automne suivant.

Dans un autre passage de son courrier du 24 décembre, Montherlant s’interroge : “ Il y a un mot dans ta lettre que je ne saisis pas bien. Tu y parles de l’enfant que tu attends, et que tu “espérais depuis si longtemps”. Mais, quand nous nous sommes rencontrés en 1937, ai-je rêvé que tu me parlas d’un fils de toi[56], et qui était déjà grand alors ? Je suppose qu’il s’agit d’un autre enfant… ”

C’est bien de cela qu’il s’agit : l’“autre enfant ” — une fille, prénommée Marie-Christine — verra le jour le 11 janvier 1951. En annonçant l’heureux événement à son ancien condisciple, le jeune père de 53 ans lui fait une proposition qui montre qu’il est, lui aussi, resté attaché à ses souvenirs de collège. L’écrivain lui répond aussitôt :

“ Cher Philippe Giquel,

” Qui eût dit, en décembre 1911[57], ou bien en mars 1912, quand la foudre ecclésiastique s’abattait sur nous, qu’un jour tu souhaiterais de recréer un lien avec moi, par cette demande que tu me fais ? Il y a une légende japonaise, qui dit que le gui refleurit tous les cent ans. Nous, c’est après un demi siècle, ou presque, que quelque chose entre nous a refleuri. Cela est étrange, “ mais tant mieux, car j’aime les choses étranges ”, comme dit un personnage d’une de mes pièces[58].

” Eh bien ! j’accepte d’être le parrain de ta petite fille. Mais ai-je toutes les qualités que tu attends de moi pour ce rôle ? Il faudrait que tu me connaisses ; or, tu ne me connais pas ; tu ne connais pas même, je crois, mes ouvrages. Moi non plus, je ne te connais pas. Mais, toi, en me demandant cela, et moi en l’acceptant, nous faisons confiance à des souvenirs. Chacun de nous s’adresse non à un être qui est, mais à un être qui fut, et qui fut il y a quarante ans. Presque un fantôme… C’est donc dans la mesure où, toi et moi, nous conservons quelque chose de ce que nous étions il y a quarante ans, que cette sorte de pacte peut être autre chose qu’une illusion[59]. ” […]

Le post-scriptum renvoie à l’attaque de la lettre : “ Il ne te reste plus qu’à annoncer à l’abbé de La Serre (pardon, Monsignor de La Serre) que je suis le parrain de ta fille. Il a été, tu le sais peut-être, vice-recteur de l’Institut catholique, et puis s’est retiré. Tout cela, sans avoir fait la carrière brillante que son intelligence et son caractère semblaient annoncer. ”

Déjà, dans la version 1947 des Garçons, le jour où leurs liens se renouèrent, Alban et Serge avaient souhaité en informer celui qui, vingt-cinq ans plutôt, les brisa. N’ayant pas trouvé l’abbé de Pradts à son domicile, ils y déposèrent leurs deux cartes cornées. Ni la correspondance des deux amis, ni le journal de Mme Zehrfuss ne portent trace d’une visite de ce genre rendue à l’abbé de La Serre.

Dans ces mêmes Garçons 1947, on relève un autre ajout — du moins l’intention d’un ajout. Montherlant, qui a dû lire entre-temps les Lettres et journaux intimes de Byron, souhaite citer l’épisode des retrouvailles du poète avec son ami de collège Lord Clare, mais, n’ayant pas l’ouvrage sous la main, il laisse un blanc. De fait, la comparaison est pertinente : “ Cette rencontre, écrit Byron, anéantit pour un moment toutes les années écoulées depuis ma sortie d’Harrow[60]. Ce que j’éprouvai est inexplicable. Il me semblait sortir du tombeau. Clare, de son côté, était vivement ému, plus que je ne le paraissais moi-même ; car je sentis les battements de son cœur à l’extrémité de ses doigts à moins que ce ne fussent les pulsations de mon propre cœur que je sentais. Nous ne passâmes ensemble que cinq minutes, et sur la grand-route encore ; mais je n’ai pas une heure dans toute mon existence que je ne puisse mettre en parallèle avec ces cinq minutes-là[61]. ”

Dans l’allocution qu’il prononça le 25 janvier 1920, pour la première réunion d’après-guerre des anciens de Sainte-Croix, Montherlant, à propos des dix élèves de sa promotion, avait fait ce constat : “Sept sont morts. Des trois survivants, deux ne survivent que parce qu’ils n’ont pas fait la guerre. De ceux qui sont partis, je suis le seul qui soit revenu. ” Dans une lettre du 15 janvier 1951, l’écrivain informe son cadet qu’il vient, “ après un plongeon de 40 ans ”, de recevoir la visite d’un des deux autres survivants de sa promotion, Pierre Geay[62]. “ Mais c’était pour me demander un service, déplore-t-il. Et il n’a pas, comme toi, le respect des jeunes années. Comme je lui en parlais, il a vite rejeté tout cela avec un “c’est bien loin”. Il trouvait sans doute que c’était ce qu’il faisait maintenant qui était important, alors qu’il me semble que c’était ce qu’on faisait alors. ”

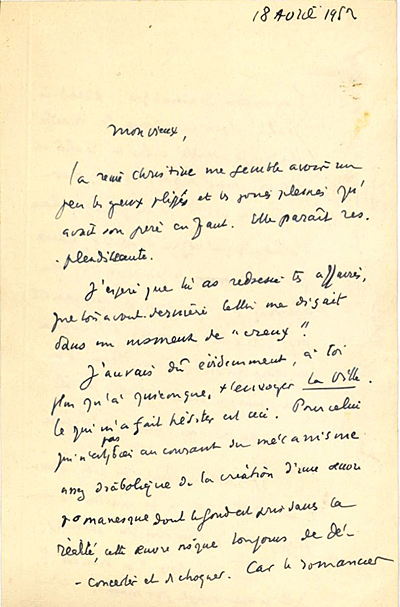

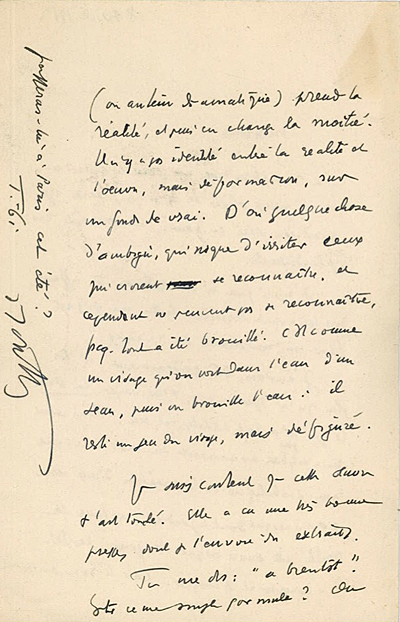

En novembre 1951, La Ville dont le prince est un enfant paraît en librairie. Montherlant ne l’envoya pas à Philippe Giquel. On comprend sa prudence : jeune écrivain, il avait adressé Le Songe et Les Onze devant la porte dorée à des proches qui, s’y reconnaissant, l’avaient couvert d’invectives[63]. Cependant, sans doute alerté par la presse, Giquel se procura le livre, fut touché et l’écrivit à son ancien condisciple. Dans sa réponse (reproduite ci-dessous), le dramaturge s’expliqua sur son silence : “ J’aurais dû évidemment, à toi plus qu’à quiconque, t’envoyer La Ville. Ce qui m’a fait hésiter est ceci. Pour celui qui n’est pas au courant du mécanisme assez diabolique de la création d’une œuvre romanesque dont le fond est pris dans la réalité, cette œuvre risque toujours de déconcerter et choquer. Car le romancier (ou auteur dramatique) prend la réalité, et puis en change la moitié. Il n’y a pas identité entre la réalité et l’œuvre, mais déformation, sur un fond de vrai. D’où quelque chose d’ambigu, qui risque d’irriter ceux qui croient se reconnaître, et cependant ne peuvent pas se reconnaître, parce que tout a été brouillé : c’est comme un visage qu’on voit dans l’eau d’un seau, puis on brouille l’eau : il reste un peu du visage, mais défiguré. ”

|

|

|

Lettre de Montherlant à Philippe Giquel, 18 avril 1952. |

|

|

|

|

Philippe Giquel au milieu des années 60. |

Philippe Giquel avait au moins une raison de ne pas se reconnaître totalement dans le personnage de Serge Souplier. Montherlant la donnera dix-sept ans plus tard, quelque temps après la création de la pièce : “ Il y a un défaut dans La Ville, et il n’y en a qu’un. Des enfants dont je me suis inspiré pour faire Souplier, l’un avait quatorze ans, l’autre en avait douze puis treize. (…) Le Souplier de La Ville sent et parle tantôt comme un garçon de douze ans, tantôt comme un garçon de quatorze, parce que presque toutes ses répliques ont été prises dans la vie[64].” Une centaine de pages plus loin, l’écrivain donne l’exemple d’une réplique empruntée au plus jeune : “ “Quand j’entends dire du mal de toi, je ne le crois jamais.” Cette phrase, que j’ai mise dans La Ville, me fut dite alors que j’avais cinquante-quatre ans, par un enfant de treize ans. Quand je me la redis, elle me donne une petite fierté d’avoir existé[65]. ”

On notera que la réplique en cause de même que toutes celles qui, dans la pièce, rendent un son par trop enfantin ne figurent pas dans Les Garçons.

|

|

|

La filleule de Montherlant, |

Lors de la parution de La Ville, Montherlant accorda une interview à Paris Match. Elle témoigne que la plaie ouverte au printemps 1912 était toujours à vif : “ On traite les élèves en hommes, on leur fait une confiance absolue, on fait appel à la noblesse de leurs sentiments ; là-dessus, ils y vont franchement, au plein jour, alors crac ! on les sacque. Il y a des façons d’agents provocateurs[66]. ” “ Monsignor de La Serre ” publia quelque temps après une biographie de l’ancien supérieur de Sainte-Croix, devenu cardinal-archevêque de Rouen. Il en profita pour répliquer, au détour d’une page, à l’auteur de La Ville : “En mêlant, pour les besoins de sa pièce, du faux au vrai et la passion au dévouement, il semble que l’auteur ait vu, à trente [en fait, quarante] ans de distance, les choses à travers les déviations de sa propre conscience[67]. ” L’amitié des deux anciens condisciples avait repris, le duel des deux anciens rivaux, aussi.

Ces secondes retrouvailles furent les bonnes. Certes, à partir de 1953, les lettres des deux amis s’espacèrent (souvent une seule dans l’année, à l’occasion des vœux) mais ils se rencontrèrent plusieurs fois lors des passages du cadet à Paris. Au cours d’une de ces rencontres, Montherlant confia à son ancien condisciple qu’il était père de deux enfants[68].

En 1962, après l’indépendance de l’Algérie, Philippe Giquel se replie avec sa famille dans leur maison de vacances de l’Yonne. Contraint de repartir de zéro, il prend, à soixante-cinq ans, un emploi de représentant en biscuiterie industrielle, puis en agencement de magasins. En 1966, il s’installe à Gradignan, près de Bordeaux, où il poursuit son activité jusqu’à l’âge de soixante-treize ans. Il meurt le 23 juillet 1977, à deux mois de ses quatre-vingt ans.

Retenu à Paris par son procès contre Grasset, son premier éditeur, Montherlant avait dû se faire représenter au baptême de sa filleule, célébré à Alger. Ce n’est que lorsque Marie-Christine Giquel eut 18 ans qu’elle rencontra pour la première fois son parrain, au printemps 1969, dans son fameux salon aux antiques du quai Voltaire. Suivront trois ou quatre autres visites.

|

|

|

Recto et verso d’une photographie d’Henry de Montherlant, adressée à sa filleule lorsqu’elle avait 15 mois. |

|

En 1955, Montherlant reprit son manuscrit des Garçons. A la page où Alban et Serge se retrouvent, il raya : “ Ensuite ils ne se revirent jamais ”, qu’il remplaça par : “ Leurs relations de correspondance amicale n’ont pas cessé depuis. ” Il poursuivit : “ Dans une de ses lettres, Sandrier a exprimé le regret de n’avoir pu, vivant à l’étranger, mettre ses fils dans un collège catholique français. Alban a répondu qu’il avait mis les siens au lycée[69]. ” Comme dans la vie réelle, l’aîné semblait moins disposé que le cadet à passer l’éponge[70].

Le texte définitif des Garçons ne conservera rien de ces remaniements successifs. Montherlant y revient à la version de 1929 : Alban, après son exclusion du collège, ne revoit jamais Serge. A la dernière page du roman, le collège est d’ailleurs rasé, et c’est une autre divergence entre fiction et réalité : Sainte-Croix, en 2012, est toujours debout, s’est même agrandie et, voici deux ans, a fêté son centenaire avec éclat. Mais quand la mort s’annonce, la pensée que tout finit avec soi est un puissant réconfort.

Montherlant écrivait ses premiers jets au verso des papiers les plus divers : lettres, factures, prospectus, etc. Ainsi, comme on le voit ci-dessous, c’est au dos d’une lettre de M.-C. Giquel qu’il rédigea une des pages de sa Danse de Scipion, un court essai de 1969[71].

|

|

Un autre de ses vieux amis, ce Scipion… À onze déjà, il lui consacrait une œuvrette démarquée de Tite-Live. Son esprit chevaleresque, surtout, l’exaltait. Quarante-trois ans après, c’est avec une admiration intacte qu’il rappelle ses traits de générosité, telle cette captive espagnole qu’il rend à son fiancé, captif lui aussi — “ et même il la dote ”, ajoute-t-il, visiblement épaté ; ou encore ces poupées qu’il fait offrir aux petites filles d’otages espagnols[72].

Scipion, Giquel… Ces deux noms qui avaient enflammé ses premières années, quel facétieux génie vint donc, par un si singulier détour, les réunir au soir de sa vie ? “ Le temps, écrivait un autre de ses chers Anciens[73], est un enfant qui joue. ”

____________________

Nous remercions chaleureusement Madame M.-C. Giquel, qui nous a ouvert ses très riches archives familiales, et a bien voulu relire cet article en y apportant de précieuses précisions.

____________________

NOTES :

[1] Les Garçons, Romans II, Pléiade, édition établie par Michel Raimond, p. 469.

[2] On sait ainsi pourquoi le prince-enfant se prénomme Serge.

[3] Il y a un décalage de deux ans entre les faits réels et l’action des Garçons.

[4] Cette photo, ainsi que toutes celles sans indication de source, proviennent des archives de Mme M.-C. Giquel. Les droits en sont réservés.

[5] Pour ne pas heurter sa famille, il se produisait sous le seul nom de Pierre Maucherat.

[6] Article “ Maucherat de Longpré ” par Auguste Ladrague in Le bibliophile belge, vol. 2, 1866.

[7] Archives de Mme M.-C. Giquel.

[8] Serge Sandrier, appendice aux Garçons, op. cit. p. 483.

[9] Soieries et dentelles avaient été abandonnées.

[10] Les Garçons, op. cit., p. 624.

[11] Recensement de 1911, archives de Neuilly-sur-Seine.

[12] “ Joseph-Marie, Charles Millon de Montherlant, né le 6 novembre 1865, était le fils d’un sous-chef de bureau au ministère des Finances. (…) Bachelier en droit, Joseph de Montherlant est nommé expéditionnaire stagiaire au ministère des cultes le 15 janvier 1890, titularisé le 1er juillet 1891, nommé rédacteur le 1er février 1899. (…) Il est mis à la disposition du ministère des Finances le 1er juin 1906 [Le ministère des cultes ayant été supprimé après la loi de séparation des églises et de l’État] comme rédacteur de première classe. ” (Jean-Michel Leniaud, L'administration des cultes pendant la période concordataire, Nouvelles éditions latines, 1988).

[13] Les Garçons, version 1929, passage inédit, BnF (pour plus de précisions, voir infra, note 16).

[14] J. N. Faure-Biguet, Les Enfances de Montherlant, Plon, 1941, p. 48.

[15] M. Maucornet, dans Les Garçons.

[16] Photo publiée dans : Montherlant, collection “ Écrivains de toujours ”, par Pierre Sipriot, Seuil, 1975.

[17] Pour l’épisode Sainte-Croix, nos sources sont Les Enfances de Montherlant, op. cit., ainsi que les notes et ébauches relatives aux Garçons, conservées au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Dans ces documents, les personnages sont désignés tantôt par leur nom de fiction, tantôt par leur nom réel, indice sérieux quant au caractère autobiographique des faits évoqués.

[18] “ Entretien avec Montherlant ”, Revue de Paris, octobre 1969 (cité par Michel Raimond, dans sa notice aux Garçons, op. cit. p. 1365.)

[19] L’été 1911, Montherlant avait mis à mort ses premiers taureaux dans une plazza privée, près de Burgos.

[20] Reproduite dans l’Album Montherlant, iconographie réunie par Pierre Sipriot, Gallimard 1969, p. 57.

[21] Illustration tirée de Sainte-Croix, 1856-1910-1960, Edition commémorative du Cinquantenaire de Sainte-Croix diocésain, 1964.

[22] “ Les préceptes du sachet ”, 18 décembre 1964, Va jouer avec cette poussière, Gallimard, 1966, p. 197.

[23] Souligné par Montherlant.

[24] Note du 30 mai 1971, La Marée du soir, Gallimard, 1972, p. 142.

[25] Chez Henri Lefebvre, éditeur. Dans les notes préparatoires aux Garçons, Montherlant a tracé ces mots, sous le titre “ Directives ” : “ Ne pas avoir de procès en diffamation avec Sainte-Croix. ” (Les autres directives sont : “ Se maintenir en contact avec Stendhal, Saint Simon ; ne pas oublier que je dois garder tout mon lyrisme et même de la poésie (scène du Palmarium) ; relire tous carnets quand livre fini. ”) Archives inédites, BnF.

[26] Liberté-dimanche, Rouen, 24 septembre 1972.

[27] Archives inédites, BnF.

[28] Illustration tirée de Sainte-Croix, 1856-1910-1960, op. cit., p. 28.

[29] Il l’écrira aussitôt (en deux semaines). Publiée à tirage limité en 1929, elle figure depuis 1955 dans sa Pléiade-théâtre.

[30] L’Exil, Théâtre, Pléiade.

[31] Les Garçons, op. cit. p. 823.

[32] Passage non conservé dans la version publiée. Il est reproduit dans le catalogue de la vente d’autographes du 29-10-08 (Hôtel Drouot). L’intitulé du lot est : “Le Songe. Manuscrit autographe de 14 ff. in-8. Épisode “Giquel” du premier roman de l'auteur. ” Notons que dans Sous les drapeaux morts (Éditions du Capitole, 1929), Montherlant nous dit que “ le personnage qui figure dans le Songe sous le nom de Prinet était un ami d’avant-guerre. ” (p. 51)

[33] Lettre du 30 avril 1918, citée par Pierre Sipriot dans Montherlant sans masque, tome I, Robert Laffont, 1982, pp. 64-65.

[34] Par exemple, le meeting de Parçay-Meslay, le 19 novembre 1922

[35] Né en 1901, Mermoz n’est pas adhérent des Croix-de-feu, réservées aux anciens combattants, mais d’une association sœur, également créée par La Rocque, les Volontaires nationaux.

[36] Le Flambeau, avril 1932.

[37] Le Flambeau, mai 1932.

[38] Entretien avec Jean Fayard, Candide, 29 avril 1937 (repris en note liminaire au troisième tome des Jeunes Filles, Le Démon du bien, Grasset, 1937).

[39] Journal d’Élisabeth Zehrfuss.

[40] “ Il n’était pas de permission où il [Alban] ne prît, chez son concierge, des nouvelles de Sandrier [nom de Souplier dans les premières versions du roman], qui était aviateur, et qui revint en 1918 sain et sauf. ” (Les Garçons, version 1929, op. cit., p. 1391)

[41] Cette lettre du 16 juin 1937, de même que les autres lettres de Montherlant à Philippe Giquel, est conservée dans les archives de Mme M.-C. Giquel.

[42] Journal d’Élisabeth Zehrfuss.

[43] Le Démon du bien, op. cit.

[44] Les Garçons, op. cit., p. 819.

[45] Mais aimons-nous ceux que nous aimons ?, Gallimard, 1973, pp. 216-217.

[46] Dans Études, juillet 1973.

[47] Garder tout en composant tout, Gallimard, 2001, p. 409.

[48] Journal d’Élisabeth Zehrfuss.

[49] C’est Montherlant qui précise et souligne.

[50] Carnets, Essais, Pléiade, p. 1225.

[51] “Les Nuits de mai ”, in Le Solstice de juin, Essais, op. cit., p. 920.

[52] Archives BnF.

[53] Journal d’Élisabeth Zehrfuss.

[54] “ Le rôle de notre pays pendant les journées inquiètes de cette fin d’été 1938 sera l’une des merveilles de notre histoire contemporaine. ”, in L’Équinoxe de septembre, Essais, op. cit., p. 802.

[55] On le sait, il néglige d’en informer son amie Zehrfuss.

[56] Il s’agissait en fait, nous l’avons vu, du beau-fils de Philippe Giquel.

[57] Allusion à la mercuriale de l’abbé de La Serre.

[58] Le roi Ferrante, dans La Reine morte.

[59] Lettre de Montherlant à Philippe Giquel, 8 janvier 1951.

[60] Collège où il rencontra Clare.

[61] Byron, “ Pensées détachées ”, 5 novembre 1821, in Lettres et journaux intimes.

[62] Il est devenu comédien.

[63] Cf. Mais aimons-nous ceux que nous aimons ?, op. cit., pp. 75, 184 et 196.

[64] La Marée du soir, op. cit., pp. 14-15.

[65] Ibidem, p. 118.

[66] Jean Farran, “ Le dernier Montherlant pose le problème de l’âge ingrat ”, Paris Match, 1-12–51. “ La fille du “prince” est la filleule de Montherlant ”, apprendront les lecteurs de l’article, le seul qui évoqua jamais ce sujet.

[67] Mgr René de La Serre, Le Cardinal Petit de Julleville, Plon, 1955, p. 110.

[68] Témoignage de Mme M.-C. Giquel, à qui son père avait rapporté cette confidence.

[69] Archives BNF.

[70] Un an avant sa mort, le 10 mai 1971, dans un entretien télévisé, Montherlant, s’il prétend n’avoir gardé aucune rancune contre les abbés de Sainte-Croix, n’estimera pas moins que l’épisode de son renvoi fut “ beaucoup plus à son honneur ” qu’au leur. Cf. Jean-José Marchand, Archives du XXe siècle, Montherlant, Jean-Michel Place, 1980.

[71] Essai recueilli dans Le Treizième César, Gallimard, 1970. Le passage reproduit prend place aux pages 66 et 67.

[72] Cf. Le Treizième César, op. cit.

[73] Héraclite.