Articles sur Montherlant (hors presse)

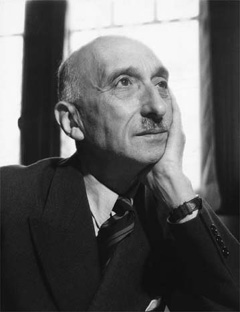

5. Montherlant vu par François Mauriac (dans Le Nouveau Bloc-Note, 1961-1964, Flammarion, 1968)

|

|

Jeudi saint, mars 1961 (p. 42)

“Dans “Arts”, quelques-uns de mes cadets s’érigent en juges pour condamner ou pour acquitter Montherlant, comme jadis les surréalistes firent comparaitre Barrès. Ces sortes de procès sont toujours des affaires Dreyfus, - je veux dire que des pièces secrètes, dont il n’est pas fait état en public, sont discutées dans la chambre du conseil. Le vrai procès n’est jamais plaidé.

Sur le chef d’imposture, quel écrivain pourrait être acquitté ? Il se trouve une part d’imposture dans toute œuvre et dans toute vie. Le style en est la pierre de touche. Dans le cas de Montherlant, comme de tout autre, la vraie question est donc celle-ci : “Est-il ou non un écrivain authentique ?” Et comme Montherlant en est un, que cela est aussi évident que le soleil, c’est donc qu’une part de vérité humaine existe en lui, que la source jaillit réellement d’un cœur ouvert - par quelle lance ? Et qu’est-ce donc qui a fait barrage ? Voilà ce qu’il faudrait montrer, qui serait sa véritable histoire, et qui est celle de chacun de nous.

Si Montherlant s’attriste ou s’irrite, je recopie à son intention ce souvenir de voyage que nous confie Simone de Beauvoir dans son dernier livre : “Le tombeau de Chateaubriand nous sembla si ridiculement pompeux dans sa fausse simplicité que pour marquer son mépris, Sartre pissa dessus.” Cette miction sartrienne est aussi importante pour moi, dans l’histoire littéraire, que pour Gœthe le canon de Valmy : c’est une ère nouvelle qui commence, celle du crachat ou du pipi sur les tombes illustres. Et nous, nous bercions dans leurs tombeaux ces morts bien aimés…”

Jeudi 20 juin 1963 (Montherlant est reçu à l’Académie Française) (pp. 299-300)

“Dieu seul est grand, Monsieur !” Si j’avais dû recevoir Henry de Montherlant à l’Académie française, c’eût été sans doute mon exorde et l’endroit le plus flatteur de ma réponse aux remerciements, dont notre nouveau confrère s’est d’ailleurs montré fort avare.

A partir de là, j’aurais traité des deux grandeurs : celle qui est dans le style et celle qui est dans la vie. Un grand écrivain est-il celui qui les accorde jusqu’à les confondre ? Ou suffit-il que seuls soient grands les sujets qu’il traite ? J’aurais montré alors, par des exemples empruntés à l’œuvre de ce récipiendaire ombrageux, que le goût du néant, dans une vie toute tournée à la satisfaction des désirs, est assez amer pour que le plus grand style y trouve une matière appropriée, de sorte que la victoire finale d’un écrivain de cette espèce naît de sa défaite même : si grand que soit le style dont il use, il ne sera jamais à la mesure de son désespoir, de la peur qu’il a de la mort, de l’horreur que lui inspire un corps déjà à demi détruit.

Mais enfin Henry de Montherlant est encore de ce monde. Tant que l’auteur est vivant, son style peut trouver tout à coup un objet à sa mesure. Le jeune Montherlant le savait déjà : “Quoi qu’il arrive, ne gâchons pas Dieu…” a-t-il écrit un jour. L’a-t-il gâché ou non ? Qu’il y aurait à dire à ce sujet sur l’auteur du Maître de Santiago et de Port-Royal, et sur cette connaissance par le dehors d’une dévotion passionnée et raisonneuse qu’il a reçu le pouvoir d’exprimer avec magnificence mais non de ressentir ! Et c’est trop peu dire : ne l’a-t-il pas haîe et méprisée à certaines heures ? Si j’avais eu à prononcer cette harangue (dont mon confrère, le duc de Lévis Mirepoix s’est tiré le mieux du monde, mais avec trop de gentillesse) il aurait fallu avoir le courage de relire le Solstice de juin, et profiter de cette réception à huis clos pour rouvrir ce livre devant l’Académie, comme Bossuet, au début de son sermon sur la mort, ouvre un cadavre devant la Cour, et pour se demander si ce qui exulte sourdement à travers ces pages ne ressemble pas à un cri de Julien, l’empereur apostat triomphant par-delà la tombe : “Cette fois, Galiléen, c’est toi le vaincu !”

Oui, qu’il y aurait à dire, non pour accabler cet écrivain superbe, mais au contraire pour le réconforter ; car tandis qu’il parlait, je voyais bouger, au-dessus du garrot, la garde d’une épée à demi enfoncée. Ce taureau “manso” a pu refuser la corrida publique sous la Coupole, non celle qu’il nous faut affronter, tous tant que nous sommes, jusqu’à la dernière estocade. Les banderilles ne seraient rien ; nous en avons tellement reçu au long de notre vie qu’il n’y a plus de place où les loger sur un si vieux corps, et elles ne nous font perdre qu’un peu de sang au jour la journée. Le terrible, c’est cette épée, c’est cette main invisible qui nous frappe, et qui n’est pas celle de la créature, autant que nous ayons souffert des créatures.

A ce tournant de mon discours, j’aurais tendu à notre nouveau confrère le laurier et la palme - non par de vaines louanges, mais en développant une idée que je crois juste : c’est que “le style c’est l’homme même” au sens absolu, et que le style d’Henry de Montherlant suffit à prouver que ce Montherlant-là existe qui a été créé et mis au monde moins pour parler cet admirable langage que pour le vivre. Ses personnages ne lui ressemblent pas seulement par l’orgueil et par la solitude, mais aussi par les vertus dont il semble avoir été le moins capable, autant qu’on peut juger d’une vie dont les cheminements, les tours et les détours nous échappent.

On dirait que chacun de nous, écrivains, est venu sur la terre avec la mission d’exprimer une certaine vérité et d’y accorder sa vie. Si nous choisissons de nous en moquer, de ne nous fier qu’à notre convoitise, nos personnages se substituent à nous pour crier ce que nous aurons tu.

La chair et ses inclinations, ce n’est pas cela seulement que nous refoulons : le refoulement concerne aussi en nous le meilleur et le plus pur, tout ce qui, dans un être, s’appelât-il don Juan ou Malatesta, demeure attiré par cet amour sans visage et sans nom…

Ce qui complique tout, c’est que pour nous, chrétiens (et l’auteur de Port-Royal est tout de même né chrétien !), cet amour a précisément un nom au-dessus de tout nom, et un visage - ce visage souffleté et couvert de sang, et qui, s’il attire l’adoration des âmes tendres, est pour la race de Nietzsche un achoppement. A de petits chrétiens, tel que dut être l’enfant Montherlant, il eût fallu prêcher le Christ glorifié, celui qui a dit : “J’ai vaincu le monde !” Celui dont il est écrit : “Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.”