Articles sur Montherlant (hors presse)

109. Le duc de la Vétille (Saint-Simon) et le chevalier du Néant (Henry de Montherlant), par Pierre Boutang

(Note : lire l’article 106 sur ce site pour connaître les détails de la biographie et de l’œuvre de Pierre Boutang.)

Cet article de Boutang fut écrit à partir du court essai de Montherlant consacré au duc de Saint-Simon publié dans Textes sous une Occupation 1940-1945 (Gallimard, 1953).

Pour Boutang, le duc de la Vétille est Louis de Rouvroy, duc de Saint Simon (1675-1755), et le chevalier du Néant est Henry Millon de Montherlant (1895-1972).

|

|

Le Duc de Saint-Simon dans sa jeunesse |

|

|

Montherlant à 8 ans |

|

|

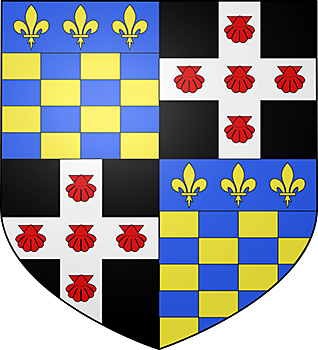

Le Duc de Saint-Simon. (Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, né à Paris le 16 janvier 1675, mort en 1755, duc de Ruffec, comte de Rasse, comte de La Ferté-Vidame, vidame de Chartres, seigneur d’Aysié, seigneur d’Empuré, seigneur de Verriere, seigneur de Martreüil, seigneur de Charmé, Pair de France, Grand d’Espagne de la première classe, écrivain français, célèbre mémorialiste, ambassadeur extraordinaire en Espagne, chevalier de la Toison d’or (1722), chevalier de l’Ordre du Saint-Esprit (1728), épouse en 1695 Geneviève Françoise de Durfort-Lorge (1678-1743), fille de Guy Aldonce II de Durfort, duc de Quintin, comte de Lorge, maréchal de France, et de Geneviève Frémont d’Auneuil.) |

|

|

Montherlant peint par Mac Avoy, |

Texte de Pierre Boutang, extrait de La Source sacrée, Editions du Rocher, 2003, pages 290 à 295

“Il fallait que Montherlant, quelque jour, se mesurât à Saint-Simon, le chevalier du Néant au duc de la Vétille. Une préface préparée en 1943, écrite en 1945, fournit l’occasion. C’est un morceau qui ne peut décevoir, celui que je préfère entre tous les Textes sous une Occupation. Les deux hommes diffèrent comme peuvent seulement différer des êtres de la même famille. Plus ils s’éloignent, s’opposent, plus l’air de famille apparaît. L’un parle-t-il de l’autre ? Il faut faire attention ; il n’y a pas de meilleure source.

Saint-Simon, nous dit Montherlant, n’a ni profondeur ni hauteur. Nulle de ces “étendues bellissimes” d’un Chateaubriand, point de sublime enfin. Mais il a écrit trois mille pages secrètement, “créateur littéraire à l’état pur”. Le critique des Lundis (Sainte-Beuve, ndlr.) ne voit pas mieux, mais fait mieux voir Saint-Simon écrivain en secret, écrivain avec délices et dans le mystère, le soir à huis clos, le verrou tiré…

Il y a donc dans cette magnanimité du silence, un très riche silence “qui met en fort langage des anecdotes”, comme Bossuet “décroche l’immortalité en mettant le vide en fort langage”.

Le vide, pour Bossuet ? Montherlant ne l’a pas lu, ou ne se souvient que de son ennui de collégien devant une ou deux oraisons funèbres. Mais qu’est-ce donc qu’il met lui, en fort langage ? Le néant ? Point seul, puisqu’est accepté le service, et reconnu le plaisir. Le mur aride dévoré par le soleil, mais percé çà et là d’une fenêtre alourdie de sa grille qui se gonfle, néant brulé, étendue morte piquée de quelques délices brutales (Service, p.33)

Est-il juste pour Saint-Simon, avec ses anecdotes ? Les délices de l’écriture secrète du mémorialiste n’ont rien à voir avec celles du métier d’écrivain. Ce sont exactement les délices d’une répétition et d’une conversation que détruiraient la relecture et l’obligation de corriger. Mais elles répètent d’autres délices, très étranges, inverties ou perverties, que l’on voit sourdre des Mémoires, qu’elles justifient avec la vie tout entière du duc de la Vétille. Comment, étant à ce point de sa famille, Montherlant n’a- t-il pas reconnu que le dernier mot de Saint-Simon est un dernier mot d’hédoniste furieux, d’hédoniste désespéré ? Ce secret du plaisir n’enlève rien à la remarque sur “l’édifice des Mémoires élevé sur une fosse commune”. Notre Chevalier du Néant a, lui, voué son corps mortel à une telle fin. Il est vrai, objectivement vrai, qu’en l’absence de tout vrai souci religieux, et de toute reconnaissance de la réelle grandeur, le soubassement des Mémoires est cette cave d’ossements. Les dispositions prises par le noble duc, faisant unir étroitement son cercueil à celui de sa femme (dont il n’avait aimé que le nom, le titre et le père), sont brisées par la Révolution que sa folie annonçait et préparait. Pourtant, ce qui fonde, dans l’intimité de son cœur, sa longue et tenace entreprise n’est pas un vide pur. Tout ainsi que Montherlant conclura en faveur de Cypris, mais d’une Cypris à gueule de bête (“respectable volupté : la chose du monde la plus dénuée d’imposture, la plus nette, la plus ronde. J’ai joui. Tu as joui. Nous en sommes d’accord l’un et l’autre…”

(Textes, p 260-261), Saint-Simon ne dissimule pas les sommets de son plaisir, d’où il faut considérer les Mémoires. Je viens d’en relire quelques volumes ; c’est l’évidence même ; voyez, au tome 10 de l’édition de Chéruel, comme la vétille devient un objet érotique, comme l’abaissement des bâtards, au lit de justice de 1718, est matière de plaisir sans pudeur, sans mesure, étalé avec une frénésie d’autant plus grande que la décence extérieure avait contraint à le cacher :

Contenu de la sorte, attentif à dévorer l’air de tous, présent à tous et à moi-même, immobile, collé sur mon siège, compassé de tout mon corps, pénétré de tout ce que la joie peut imprimer de plus sensible et de plus vif, du trouble le plus charmant, d’une jouissance la plus démesurément et le plus persévéramment souhaitée, je suais d’angoisse de la captivité de mon transport, et cette angoisse même était d’une volupté que je n’ai jamais ressentie, ni devant ni depuis ce beau jour. Que les plaisirs des sens sont inférieurs à ceux de l’esprit !…

Un peu plus loin, même jouissance quand les bourgeois, les fiers légistes du Parlement “qui osent nous refuser le salut” sont prosternés devant le roi, “rendent à nos pieds un hommage au Trône”. Le libertin de l’orgueil nobiliaire, fétichiste furieux, parle de “délices qu’on ne peut exprimer”. Avant Montherlant, il regarde M. le duc, et ses yeux disent aussi : j’ai joui ; tu as joui ; nous en sommes d’accord l’un et l’autre.

Cette famille spirituelle, qui va de Saint-Simon à Montherlant, à travers Chateaubriand et M. de Charlus, en devient plus facile à situer et classer. Elle est hédoniste, essentiellement, avec une déviation ou perversion, un étrange pouvoir de témoigner sa liberté et sa singularité en prenant son plaisir au plus loin de la nature. Rare qui ne croit guère à l’âme, et toujours plus au moi qu’à l’âme – trouvant “que les âmes se ressemblent par trop” (Textes, p.40) -, distinguant peu les époques (“toujours la même trame de forfaits”, T., p.191) sauf à canoniser, arrêter dans une perfection qui sert à déclamer contre les autres, un âge ancien, une coutume perdue, ou une Espagne de forgerie - folle de hauteur, pour choir plus vertigineusement dans l’abjection (mais là, Saint-Simon fait moi à part : la vétille l’occupe trop, il jouit trop, haineux ou comblé, pour déchoir ; non à cause de la chute, mais de la distraction que ce serait). Race enfin châtiée de sa complaisance pour un moi atroce et sublime, par les prises violentes de ce moi et l’effort à s’en dégager : le duc de la Vétille est duc et pair comme nul autre, crispé sur les droits qui lui bouchent l’univers, que nul ne vit comme lui ; il n’y tiendrait pas, se dissoudrait en un plaisir aussi fou que celui des maniaques amoureux d’une pantoufle, s’il ne répétait ses plaisirs et ses glaces dans une rédaction des Mémoires. Et le Chevalier du Néant, après avoir gueulé son moi dans le service, avant de le hoqueter dans le plaisir, refuse le couvent qui “sans la foi, c’est-à-dire sans la prière, est encore le moi. Et nous ne voulons plus de moi ; nous en sommes excédé ; son ombre même nous fait peur” (Textes, p. 174).

La mort n’est pas la mort, mais une humiliation, la seule qui détruise l’orgueil du moi (ibidem), et prenne ainsi, de ce moi, non toute la place, mais celle que le plaisir, la jouissance de l’absolument différent et, si possible, de la bête consent à lui laisser.

|

|

Blason du Duc de Saint-Simon |

|

|

Façade du Château de la Ferté-Vidame du Duc de Saint-Simon |

|

|

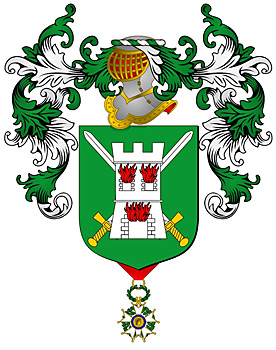

Blason des Millon de Montherlant |

|

|

|

Le Château des Millon de Montherlant à Montherlant, vendu au XIXe s |

|

|

Château des Montherlant au XIXe s à Montherlant (Oise) |

A ce terme de Montherlant, dont nous approchons, même s’il n’a pas encore pris les tristes audaces de l’avant-tombe, sommes-nous si loin des pages de Service inutile ? Loin, certes, de l’idée que nous nous en faisions d’après l’écho menteur de la source de Thiaumont, loin de ce qui nous dupait et le dupait lui-même ; ce grand seigneur méchante bête nous prévenait pourtant de tous ses rêves de métamorphose : «… être à la fois, c’est-à-dire en fait, tour à tour Saint Vincent de Paul, Kant et Casanova. A coup sûr celui qui serait cela ferait honneur à son Créateur” (S., p.173). Nostalgie bestiale, c’est une pareille fureur d’orgueil et de néant qui mène M. de Charlus à ses chaînes et son mauvais lieu ; mais nous étions prévenus.

L’idée même de Service inutile est reprise par le vieillard que Montherlant veut être ; il la bégaie dans les syllabes de la charité. Comparez les pages de 1943 sur cette charité très étrange (Textes, p. 199 à 211) à celles du début de Service inutile.

Ici le dernier mot était franchement prononcé : “La vie est un songe, mais le bien faire ne s’y perd pas, quelle que soit son inutilité – inutile pour le corps social, inutile pour sauver notre âme – parce que, ce bien, c’est à nous que nous l’avons fait. C’est nous que nous avons servi, comme c’est nous qui nous sommes donné la couronne, et les seules couronnes qui vaillent quelque chose sont celles qu’on se donne à soi-même.”

Comme cette vue est canaille, superbement canaille. Ainsi de Saint-Simon, canaille dans le plaisir qu’il prend à se venger du duc du Maine et de ceux qui ont voulu “lui marcher sur la tête”. Il est canaille, dès que le service dépasse le moi, touche à un nous, à une famille, patrie, un roi de France, ou Dieu, de ramasser les plates idées de l’utile et de son contraire l’inutile. L’utile ne désigne que l’outil, l’ustensile, le moyen mécanique…Qui obligeait le sublime Henry de Montherlant à faire l’hypothèse disgracieuse de sa personne traitée comme un moyen ? L’homme qui sert une cause fait de ses actes et mouvements les moyens de cette cause, mais parce qu’il a fait sienne cette cause, il règne aussi sur eux… Il ne sert pas à cette cause, il ne se sert pas soi-même ; il sert, justement, une cause. Montherlant faussant tout, lorsqu’il réfléchit sur la devise de sa famille “seulement pour les lys” doit se réfugier dans l’allégorie ; “Servir les Bourbons ne peut pas être, quel que soit mon respect pour eux, le seul but de ma vie. Il faut donc interpréter lys, et je m’enchante à penser…” (Service, p.41).

Vieillissant, il ne dit plus service, mais charité. Tout de suite il s’agit de rejeter toute idée de rémunération (Textes, p.203). Mais comme dans le Service inutile il se servait lui-même, finalement, dans la charité, il y a rémunération, que l’on se donne en plaisir. Ce plaisir n’est pas distingué des autres. Il ne demande pas si la charité, par exemple, la chrétienne, était un mouvement d’amour en le Christ, un mouvement crucifié comme son moteur divin, et qui va sans cesse plus haut, n’abolirait point, ce qui, avant elle et hors d’elle, était nommé plaisir – interdisant, annulant tout usage du mot plaisir.

Henry de Montherlant se le demande d’autant moins qu’il la définit comme une passion tout humaine, et non comme l’effet de la Passion. Voulant donner un exemple, que je le soupçonne de truquer ou travestir quelque peu, il nomme charité la complaisance d’un homme qui “laisse faire” dans un compartiment de métro, à l’heure de grande presse, une main audacieuse : “Il laissait faire uniquement et précisément par charité. Peut-être eut- il peu de fois, en toute sa vie, une sensation plus nette de ce qu’est la charité à l’état pur. Rira qui voudra de cette histoire. Elle est profonde et rayonnante.” (Textes, p.210). Non. Le Chevalier du Néant insiste trop pour le faire croire. C’est encore, comme il dit, un “pataras” orgueil du monde, blason de perverses délices, qu’en vieillissant il confond de plus en plus avec le néant brûlé sur le fond duquel il apparaît, avec la place de Jésus-Christ. Jadis il rêvait d’être successivement Casanova et Saint Vincent de Paul. Il se hâte maintenant – vers la mort -, il exige les deux ensemble.

“Inutile pour le corps social, inutile pour sauver notre âme”, a- t-il dit du service et répète-t-il de la charité. Ne demeure que le plaisir : “j’ai joui, tu as joui, nous en sommes d’accord l’un et l’autre”. Mais cette évidence hédoniste commence à grimacer jusqu’en son écriture. Dans un des Textes sous une occupation, “Comme les Hindous qui, vers l’âge de cinquante ans…”, il nomme raison le sentiment, qu’appelle la vieillesse, d’une impossibilité de faire quoi que ce soit. Il conclut au couvent dans le siècle, autrement fin : “N’est-il pas plus délicat aussi de vivre au milieu de beaux objets, sans y tenir, en souhaitant au contraire secrètement d’en être de façon ou d’autre dépossédé ?”

Mais quel est l’âge où ne plus faire de manière, l’âge de la vérité ? La bure sous la pourpre est un bel uniforme ; il y faut la vraie bure et la vraie pourpre. Pas ces finesses : “je suis de ces gens-là. Sans en être. Là-dedans et à côté, comme je suis “là- dedans et à côté” de toute chose”.

Ainsi l’homme qui en est toujours sans en être, l’œuvre là-dedans et à côté se révèlent inutiles pour le corps social, inutiles pour sauver notre âme.

La jeunesse est le temps des échecs, prononce le Maître de Santiago. Mais de vieillir ne suffit pas à tout.”